「もう、これ以上は何ができるというのか…」 ある自動車部品メーカー工場の片隅からは、そんな諦めにも似た声が、まるで重い溜息のように漏れ聞こえてきました。数年前から、この会社を覆っているのは、終わりの見えないコストダウン。その度に、現場の従業員たちは、知恵を絞り、汗を流し、できる限りの努力を重ねてきました。

株式会社アバージェンス

シニア・マネジャー

近藤裕馬

【無理難題に立ち向かう】

「もう、これ以上は何ができるというのか…」 ある自動車部品メーカー工場の片隅からは、そんな諦めにも似た声が、まるで重い溜息のように漏れ聞こえてきました。数年前から、この会社を覆っているのは、終わりの見えないコストダウン。その度に、現場の従業員たちは、知恵を絞り、汗を流し、できる限りの努力を重ねてきました。もはや一滴の水分も残っていない乾いた雑巾のように、彼らは感じていました。 そんな中、この企業を更なる苦境が襲います。長年、主要な取引先であった企業が突如として大幅な方針転換を発表したのです。これは、企業財務にも大きな打撃を与えるほどのものでした。 時間的な猶予がない中、トップラインの増加は見込めません。残された道はコストダウンのみ。しかし、数年前からコスト削減を続けてきたこの企業にとって、それはまさに無理難題でした。

八方塞がりの状況を打破するため、この企業の投資先から私たちに声がかかりました。「何とか、この会社の経営状況を改善できないか」。現場の誰もが「これ以上のコスト改善は不可能」と諦めかけていたなか、この難題に立ち向かうべく私達はこのクライアントに出向きました。

ここから、疲弊した現場に再び活力を与え、経営陣を巻き込んだ全社的な取り組みを立ち上げ、成果が出るまで継続させるための仕組みを構築し、風土を改革した事例をご紹介します。もし皆さんが、コストダウンの必要性を感じながらも具体的な進め方が分からずにお困りであったり、現場からの協力を得られずに苦慮されていたりするならば、このコラムはきっと何かのヒントになるはずです。

【疲弊した現場】

数年前から、このクライアントにはファンドが入り、その主導のもとで経営再建と収益性向上が図られてきました。人員配置の見直しからサプライヤーとの価格交渉、業務プロセスの効率化に至るまで、様々なコスト改善策が矢継ぎ早に実行されてきました。 現場のメンバーは、その都度これらの施策に真摯に取り組み、新たな改善活動にも懸命に時間を割いてきました。しかし、創出される成果は経営の期待には届かず、工場には言葉にできない重苦しい疲労感が蓄積していたようです。

そんな状況下、もっとドラスティックな成果を実現することが必須になりました。 クライアントの経営陣も「現場の人間では思いつかないような、革新的なコストダウン策を見出したい」と強く要望していました。

その余地を見出すため、我々は現場に赴きました。工場に足を踏み入れて私たちが目の当たりにしたのは、削減に継ぐ削減に疲弊した様子が色濃い現場でした。現場メンバーは口々に、「これ以上、一体何をすればいいのか…」と困り果てていました。しかし、そう語る方々の脇には、生産量からすると過剰な量の仕掛品が散在している…。所々に良品・不良品数の記録はあるものの、誰かが見て何か改善アクションをとった形跡は見いだせない…。コスト改善施策の取組み進捗を示す数字やグラフはグラフ掲示が目的化してしまっている印象を拭えない…。良くない兆候です。

【閉塞感の正体】

私たちが固定観念にとらわれず現場改善の観点で徹底的な観察と分析をしたところ、この工場にはまだまだ改善の余地がありました。ただ、そのまま示したのではきっと受け入れられないだろう、とも思いました。「やり尽くした」と思っている方々への投げかけには工夫が必要だと感じ取りました。

私たちは、更に現状を深く分析し続けました。工場内を歩き、現場の従業員一人ひとりのワークを観るのは当然として、彼らの表情も観察し、彼らに質問し、その答えに耳を傾けるワークを納得できるまで行った結果、改善の余地とその改善を阻害する真因らしきものが見えてきました。

それは、「今まで何度もコストダウンに取り組んできたけれど、結局うまくいかなかった。今回も同じことの繰り返しになるだろう」という、深い諦めだと仮説立てしました。長年の努力が報われなければ、誰でもそうなります。

変化への抵抗はCan not(技量的に困難)とWill not(変える事自体に抵抗感を覚える)に二分できます。この現場では、Will notな面が強いと感じました。「こういう施策をやってみては?」と促しても、「時間がない」、「現場はモノづくりに忙しい」という答えが返ってきました。向き合うべき改善に向き合おうとしていない様子が如実でした。

私自身は、現場の方々が後ろ向きであったとは思いません。ただ、前向きになるのがとてもしんどかったのだと思います。

このような閉塞感漂う場面で無理強いは禁物です。まずは一緒に過ごす時間を増やし、対話の過程で傾聴を心がけ、Will notのハードルを下げてもらうことがとても重要です。

対話が進めば、改善に関する事実がどんどん紐解かれていきます。この現場では、過去の改善成果が正確に記録されずに把握できていない状況がありました。頑張り度合いが見える化できなければ、誰しも閉塞感を感じるでしょう。また、「コスト改善は、本業とは別の特別な活動」という誤った認識がはびこっていて、改善の意義が正しく理解されていませんでした。

成果が見えないから、改善努力の意味が実感できず、活動が維持できず、途中でやめてしまう。このような負のスパイラルはちょっとした油断により起こり得ます。 画竜点睛を欠く、という言葉がありますが、まさにあと少しのところで活動が止まると、全てが中途半端になってしまうのが改善活動の難しいところです。

【現場の巻込みがもたらした改善余地の絞り出し】

この足りていない「あと一歩」に踏み込むことが大切なのです。ジグゾーパズルの最後のワンピースを埋めること、これが大切なのです。「大体、できたからこれでいいか?」では、未完未了であり、成果には届きません。

この「あと一歩」に踏み込むため、私たちが最初に取り組んだのは、現場のメンバー一人ひとりと真摯に向き合い、膝を交えて対話を重ねることでした。とても泥臭いやり方です。でも、これが効きます。

「この工場が抱える課題は、実はこれだけのコスト改善余地を秘めているのです」、「現状のやり方を少し変えて、このような方法を取り入れてみたらどうでしょうか?」私たちは、過去のデータや現状分析に基づいた定量的な情報を示しながら、具体的な改善策を共に考え、検討していく姿勢を貫きました。懐疑的な目を向けていた管理職や現場の方々も、私たちの粘り強い働きかけや、部署をまたいだ活発な意見交換を通じて、徐々に心境に変化が現れ始めました。

「あと一歩」に踏み込む準備が整い始めたのです。前向きな言葉が、少しずつ、しかし確実に聞かれるようになっていきました。

次に畳み掛けるべきは改善向上余地を示すファクトです。現場の状況をデータとして可視化し、その改善余地や改善効果を誰もがリアルタイムで確認できるようなツールや仕組みを次々に作り出していきました。各ラインの生産効率、不良品の発生状況、改善施策の進捗度合いなどを数値で示すことで、これまで見えにくかった活動の成果が、誰の目にも明らかになったのです。

「こんなに良くなりましたよ!」と、改善に取り組んだ現場のメンバーが、嬉しそうに私たちに報告してくれる場面が増えていきました。その喜びの声は、他のメンバーにも伝播し、次第に工場全体が「効果が出ている」という確かな手応えを感じ始め、現場の空気は目に見えて変わっていきました。

ここまでくると工場幹部の動きにもスピード感が出てきました。自ら率先して現場を回り、改善活動を推進するその姿に、私たちは「この工場なら、自分たちで持続的に改善を進めていけるだろう」という確信を持つことができ、その見立てを経営陣と共有しました。

このような変革を経て、全社の製造原価および販管費総額に比して12%分もの新たなコスト改善余地が明らかになりました。「コスト削減はやり尽くした」から出てきた12%は決して小さな数字ではありません。やり尽くしたと思っていた現場のリーダーや管理者が、この活動で今一度奮起し、積み上げていった施策の一つ一つが更なる改善を生み出しました。それは当事者にとって、とても新鮮で明るい“驚き”でした。「やれば、できる」。この変革に関わっていた方々の全員がそう実感されたことでしょう。

【ホットな行動とクールな分析】

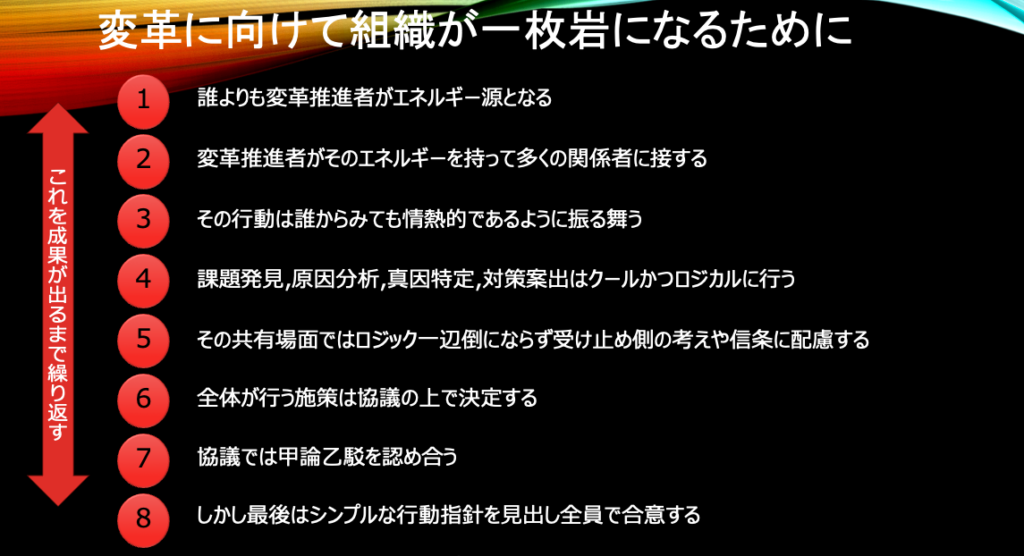

このクライアントの再建に向けた19週間の道のりは、決して平坦なものではありませんでした。私たちは、現場に寄り添い、課題の真因を突き止め、具体的な改善策を実行していく中で、改めて組織変革の本質を深く理解しました。活動のスピードや量はもちろん重要ですが、それだけでは、今回のように組織全体を巻き込んだ変革は成し遂げられません。取り組む方々が一枚岩になること。これが最重要です。

変革に向けて組織が一枚岩になるのは簡単ではありません。しかし、そこに近づく方法論はあります。

全て我々がこのクライアントに対して行ったことです。変化は急には起こりません。しかし着実に起こります。そして種火はどこかで発火し、大きなムーブメントになります。

そうするために必要なのは、変革をリードする立場の方がホットな行動を取り続け、クールな分析をし続けることです。この二つの要素をバランス良く掛け合わせることで、ミッションインポッシブルも、ポシブルになるのです。

ここまでお伝えしてきたことを内部だけではできない場合が少なからずあります。内部だからこそ見過ごしてしまう課題や、長年の慣習によって手つかずのままの盲点が組織には存在するからです。

僭越ながら我々が懸命に働きかけたことにより、この会社は自社の状況を冷静に見つめ、変革に向けて最適な道筋を見出し、これ以上ないほどアクティブに動き回ることができました。そして、現場が驚くほどの成果が出ました。

今の窮状を打開するための突破口として、何をどうすべきか?読者の方々が抱えている変革推進上の課題があれば、ぜひ私にお問い合わせ下さい。打開策をご一緒に検討しましょう。

以上