貴社の中期経営計画や新規事業戦略、その蓋然性に不安はありませんか?自社の常識や情報不足が「机上の空論」化を招くことも。経営と現場の行き来を得意とする弊社のコンサルティングを用いて未開拓市場を発見した事例から、確かな成長戦略を導く方法を解説します。

株式会社アバージェンス

シニア・マネジャー

近藤 裕馬

目次

戦略策定の足かせは“自社の常識”と“情報不足”

多くの企業は、数年先の成長を見据えた事業戦略を策定します。市場変化は予測不能で競争環境は日々激化しています。社内目線の死角をなくし、客観的な視点から戦略検討し、その妥当性を検証することは、自社が描く成長をより確実にする上で必須です。

一方、自社の戦略が本当に市場や顧客の現実と合致しているかに不安を抱える経営層は少なくありません。この漠然とした不安の背景には、いくつかの根深い課題が潜んでいます。

まず、自社や業界の「常識」に囚われるリスクがあります。長年の知見や成功体験は強みですが、変化の激しい現代では、これらが新たな市場機会や変化の兆しを見落とす要因になり得るのです。既存技術や製品への過度な依存、業界慣習への固執は、柔軟な発想を阻害し、大胆な戦略を描くことを困難にしてしまいます。いわゆる「イノベーションのジレンマ」ですが、新たな競合や破壊的イノベーションに対し、迅速に対応できない組織は市場優位性を失ってしまうでしょう。

次に、専門的な市場調査の不足も大きな課題です。多くの企業では日々の業務に追われ、網羅的かつ客観的な市場調査を行うリソースが不足しがちです。また膨大な公開データから戦略に必要な情報を抽出し、その信頼性を評価し、客観的に分析するには専門性と労力が求められます。有料レポートを購読しても、自社文脈での深い解釈や具体戦略への落とし込みは高度なスキルを必要とします。結果として、データに基づかない属人的な判断や、断片的な情報に依拠した戦略に陥るリスクが高まってしまう恐れがあります。

さらに、関係者だからこそ得られない「一次情報」の壁も存在します。顧客や取引先は、今後の関係性を考慮するあまり本音を語ることに躊躇することが少なからずあります。社内アンケートや営業ヒアリングなどで表面的なニーズは引き出せても、深層にある潜在的な課題、競合他社への率直な評価、真に期待していることなど、戦略の根幹を揺るがす重要な情報は想像以上に得にくいものです。「建前」の情報に留まれば、顧客の真のインサイトを見落とす可能性が高まってしまいます。

客観的検証の重要性

このような背景から、弊社のクライアントは弊社を起用します。自社のみでは陥りがちな既存の常識や内部慣習に囚われない、第三者の客観的な視点を利用します。多様な業界・企業のコンサルティング経験から培われた知見や豊富な分析手法はもとより、クライアントの強みや事業の根幹方針への深い理解に基づく機会の最大化を徹底的に行うことで、現実的かつ実効性が高い成長戦略を立案できる可能性が高まるのです。

クライアントが弊社を起用する別の理由は、社内ではタブーとされがちな議論や、これまで見過ごされてきた問題にも深く切り込める点にもあります。現場における実行力向上を得意とする弊社を戦略策定の伴走者として起用することにより、ロードマップ作成、KPI設定、役割設定の改訂、現場での日々のアクションへの連動担保など、戦略を「絵に描いた餅」で終わらせない仕掛けづくりも期待できます。

ここまで語ってきたことは、「とあるメーカー」の事業戦略策定に弊社が伴走させていただいた事例から再認識できたことです。これ以降、その事例を紹介していきます。

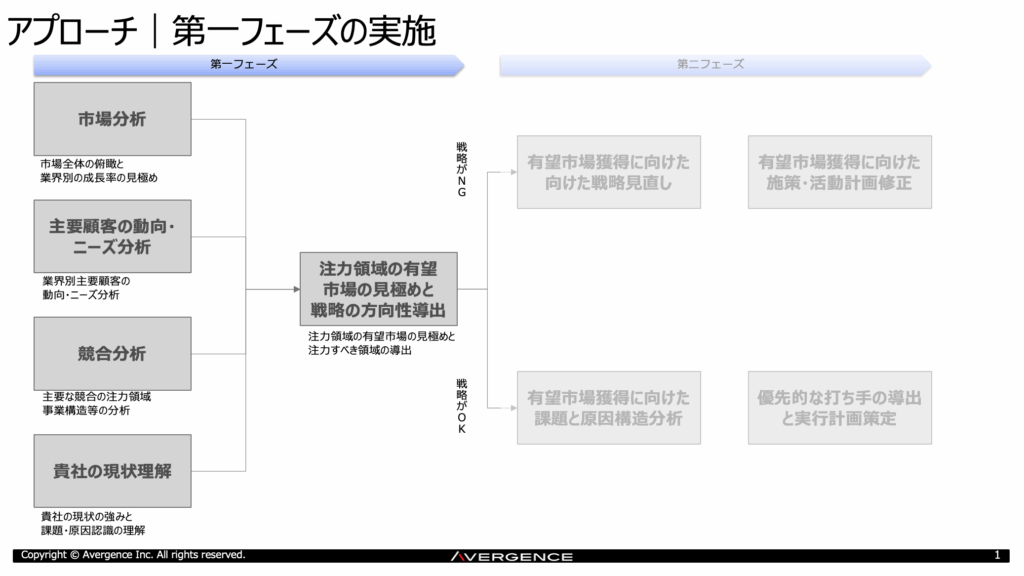

「二次情報」で全体像、「専門家ヒアリング」で市場の深層を解読

本事例は、とあるメーカー様での事業戦略の蓋然性検証に関するものです。このクライアントは、固有の技術力を背景に受託開発事業の拡大を目指していました。狙うべき顧客層や製品領域は定められていたのですが、経営陣は「本当に市場に受け入れられるのか」に漠然とした不安を抱えていました。そこで以下の二つのアプローチを行うことになりました。

一つ目は、二次情報分析の深掘りと幅出しです。多様なデータやレポートを体系的に収集・分析し、マクロな視点から市場全体像とトレンド把握に傾注しました。

用いた二次情報は通常、外部環境分析を行う際に用いる定性、定量のデータ類で、これ自体に珍しさはありません。特長的だったのは、これらのデータのより詳細な把握と多種データのかけ合わせによる幅出しでした。

ODM/EMS(受託設計・製造サービス)市場の規模や成長予測、製品群のトレンド把握は、事業の融通性の高さゆえに膨大なものとなりました。相当な手間がかかりましたが、そのおかげで「これだけやれば検討漏れはないだろう」という水準まで徹底的に行ない、広範な市場を適切に捉えることができました。エビデンスベースでの市場の広範で深い理解ができている実感を得ることができたのです。

この二次情報分析からの仮説を検証し、より深い洞察を得るために実施したのが、専門家ヒアリングです。我々はこれを「市場の裏側分析」と呼んでいます。

実際にメーカーの顧客となり得る方々や、関連業界に深い知見を持つ専門家、実務家への個別ヒアリングを指します。市場レポートでは分からない「生の声」、つまり市場参加者の肌感覚、未公開の動向、将来見解、解決したい課題などを収集するため、当社が公平な市場調査を目的とする中立的な外部コンサルタントであることを明確に伝えた上で、多角的な質問を通じて潜在ニーズを深く掘り下げました。

これにより、立てた仮説に関する蓋然性が高まりました。弊社が、中立的立場から純粋に市場動向を把握するための調査に徹したことで、客観的で率直な情報を得ることができました。例えば、「現行サプライヤー全体に共通する特定のニッチ技術対応不足」や「将来求められる複合技術を共同開発できるパートナー」といった深層のインサイトが得られました。

これにより机上の空論ではない、地に足の着いた事業戦略構築に決定的な価値をもたらしました。

市場で通用する「真の強み」を見極める

次に行ったのは自社の強み分析です。企業が自社の強みと認識しているものが、必ずしも市場や顧客から高く評価されているとは限りません。顧客ニーズとズレていれば、競争優位性には繋がりません。本事例では、単に「自社が強いと認識している点」を羅列するだけでなく、その強みが本当に市場で通用するのかを徹底的に検証しました。

まず、プロジェクト初期にクライアントの内部関係者へのヒアリングを通じ、「自認する強み」を詳細かつ多角的に洗い出しました。これを通じ、社内の共通認識や個々人が感じる強みが多数挙げられました。これらは企業のアイデンティティであり、戦略検討の重要な出発点となります。

次に、この「自認する強み」が、実際に市場や顧客にとってどれほどの価値を持つのかを客観的に検証するプロセスを実施しました。極めて詳細かつ多角的に表現された強みと、市場のニーズ、つまり採用側が重視するポイントをかなり具体的なレベルで照らし合わせることができました。

この徹底した検証を通じ、メーカーが漠然と「強み」と考えていたものが、市場では評価されていないケースを多数、認知することができました。「自認する強み」ではなく、具体的な競争優位性となる「真の強み」が客観的に見極められたのです。この真の強みを核とした戦略方向付けは、事業の成功確率を飛躍的に高める極めて重要なステップです。

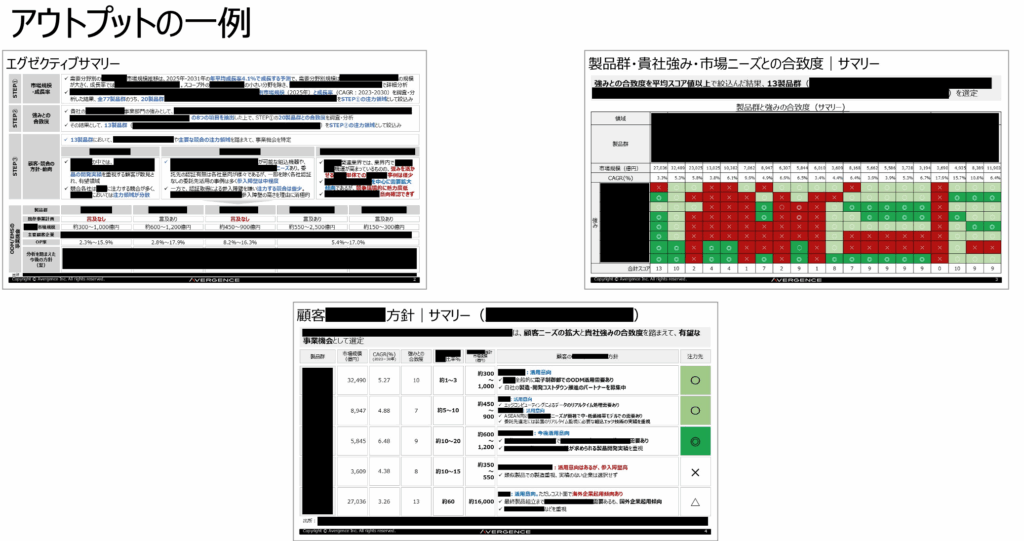

未開拓の市場を特定し、事業機会を最大化

二次情報による市場の全体像、専門家ヒアリングによる市場の深層、そして客観的に検証されたクライアントの真の強み。これら三つの要素を精緻に掛け合わせたクロス分析の結果、当初の事業戦略にはなかった、まさに「目から鱗が落ちる」ような新たな事実が判明しました。

それは、クライアントが優先劣後すると考えていた製品群の中にも、成長の可能性が潜んでいるという事実です。具体的には、特定の製品カテゴリにおいて、一定以上の市場規模と高い成長性が見込まれるだけでなく、そこで確認された市場ニーズや専門家の見解が、クライアントが持つ技術力や製造ノウハウと驚くほど合致していたのです。

弊社はクライアントとの協議を重ね、クライアントの技術的な強みや既存リソースとの親和性を綿密に考慮し、具体的に「どのような製品群」で、「どのような特性を持つ顧客」を狙うべきかを明確に導き出しました。

この発見は、クライアントにとって「数百億円規模の潜在市場」へと繋がる具体的な可能性を示唆するものでした。新たな成長の柱となり得る潜在市場は、今後の事業ポートフォリオ戦略においても重要な意味を持ちます。

これにより、全く新しい成長領域と、そこに参入するための具体的な戦略の方向性が明確になったのです。本質的な市場ニーズと自社の真の強みがシンクロすることで、絵空事ではない、地に足の着いた成長戦略が具体化し、経営陣の納得感も飛躍的に高まりました。

短期間で高精度な検証

今回の事例では、数百億円規模の事業部における事業戦略の蓋然性検証という、広範かつ詳細な調査が求められました。通常、これほどの規模と深度の調査を社内リソースのみで実行するには、膨大な時間と人件費、専門ノウハウが必要で、困難を極めることでしょう。ここまでの体系的分析を社内だけで行う場合、数ヶ月から半年以上を要することも珍しくないと思われます。しかし、この事例では、1か月強という短期間でそれが実現できました。

私たちは、長年の経験から培われた効率的な情報収集ネットワークと分析フレームワークを駆使し、現場社員では手が回らないようなボリュームの市場調査を短期間で完遂しました。具体的には、独自のデータベースや業界専門家とのネットワークを活用し、二次情報へのアクセスを迅速化し、専門家ヒアリングにおいても、厳選されたターゲットに効率的にアプローチできました。

また、膨大なデータから戦略策定に必要な「重要な示唆」を迅速に抽出し、分かりやすい形で整理・分析する能力は、単なるコンサルティングとは一線を画していると自負しています。

日頃から多岐にわたる経営課題の解決を、経営と現場の行き来をしながら、成長機会の積み上げと実行力向上の両方を実現するかたちで成果を創出するコンサルティングに弊社が特化しているからこそ持つ強みです。論理的思考力と仮説検証能力を最大限に活用しつつ、持ち前の現場力、行動力、実践力をフル活用して情報から本質的な洞察を導き出しました。

これほど膨大な情報から実のあるアウトプットを生み出すためには、作業設計がとても重要になります。数量の追求と絞り込み、細かなアウトプットの積み重ねとそれを洞察へと転換する知恵出し、それらを弊社とクライアントの関係者との協働ワークとして漏れなく遅滞なく行う必要があります。

この「スピード」と「高精度」が、今回の事業戦略を机上の空論で終わらせず、具体的な「成果」へと結びつける上で必須でした。このスピードと高精度の両立には、緻密な作業設計と試行錯誤の高速回転が必須です。これもまた弊社が得意とするところです。

貴社の中期経営計画を「確かな成長軌道」に乗せるために

貴社の描く未来が、本当に“市場の現実”に基づいているか、そして「自社の強み」が本当に市場で通用する「真の強み」として認識されているか、もしわずかでも不安を感じるならば、この事例で紹介したような取り組みが不可欠となるでしょう。それは、単なる机上の空論ではない、地に足の着いた、確かな成長戦略を導き出す鍵となります。

本コラムでご紹介したような、市場の「生の声」とデータに基づいた事業戦略の策定・検証は、当社の得意とする領域の一つです。私たちは、読者の皆様方が所属される企業において、秘める潜在能力を最大限に引き出し、不確実な時代を勝ち抜くための羅針盤を共に創造できることを楽しみにしております。

以上