株式会社アバージェンス

マネジャー

安河内 優作

【“お決まりの行事”になっていませんか?】

今年もまた、中期経営計画(以下、中計)策定の季節がやってきた…。経営企画部門が発信するその号令に、現場の社員たちはどのような表情を浮かべているでしょうか。「未来を描く時が来た」という高揚感でしょうか。それとも、「またこの時期か」という、どこか冷めた空気でしょうか。

多くの企業で、本来は成長の羅針盤であるはずの中計が、いつしか形骸化し、魂のない数字の積み上げ作業に陥っています。過去の実績に数パーセント上乗せしただけの計画。予算獲得のための部門間交渉。そして完成した分厚い計画書は、承認された後は誰の心にも残らず、羅針盤としての方向性はかろうじて示すものの、そこに向かうためのアクションを引き出すようには機能していない。

この「中計の形骸化」という病は、特に業績が好調な企業ほど、気づかぬうちに進行します。今の成功体験が、「現状のやり方で間違っていない」という現状維持バイアスを生み出し、未来を見据えた大胆な発想を妨げるのです。

その結果もたらされるのは、成長機会の損失、社員の改革意識の低下、環境変化への対応の遅れといった、企業の活力を蝕む深刻な弊害です。この“お決まりの行事”を、真に未来を創造するエンジンへと転換させるためには、策定プロセスそのものの根本的な変革が不可欠です。

企業の成長は、独自で根源的な競争優位のチューンナップに加えて、過去との決断と新たな挑戦、すなわち「現在種改良と新種のタネを蒔くこと」の結果として花開くはずです。現在、会社を支える主力事業も、かつて誰かが未来を信じて蒔いた種が実った姿に他なりません。

御社では、5年後、10年後の会社を支えるための「種」は、今、蒔かれているでしょうか?

時の流れとともに世の中は変化します。企業に限って言えば、現状維持は緩やかな後退を意味します。どの企業も、先への指向性を持っているからです。未来を見据えた戦略的な「種まき」としての中計を策定できるか否か。それが、企業がこの先も持続的に成長できるかどうかの分水嶺となるでしょう。

持続的成長を目指しているのに、その中計が過去をまとめ成り行き思考で積み上げた報告書で留まっていてはいけません。未来を創るための設計図であると捉え直すこと、その際、中計策定の方法論はもちろんのこと、中計に対する意識改革が必須である、私はそう思います。

【未来を「自分事」に変える、3つの仕掛け】

私たちは、あるクライアント企業と共に、形骸化しかけた中計に魂を吹き込むプロジェクトに挑みました。その核心は、中計策定を参加者一人ひとりの「自分事」へと変えるための、「仕掛け」にありました。

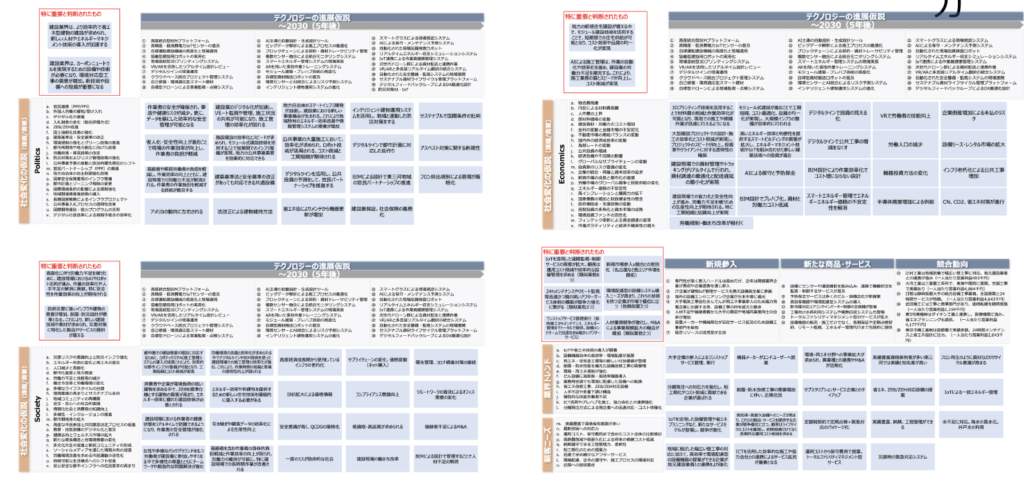

第一の仕掛けは、「徹底的な環境分析」です。 未来を描くには、まず自社と、自社を取り巻く環境を正しく知る必要があります。私たちは、クライアントに徹底的な「自己認識」の機会を提供することから始めました。

外部環境については、地政学リスクから最新技術動向といったマクロな潮流、そして競合や顧客の変化といったミクロな戦況までを徹底的に調査・分析しました。膨大な情報の中から要諦を抽出し、「今、貴社がどのような状況に置かれているのか」が一目でわかる資料として提示しました。クライアントは「自社の置かれた状況が、これほどまでにクリアに理解できたのは初めてだ」と驚いていました。

さらに重要なのが、内部環境の分析です。私たちは、クライアントの経営陣から現場までを射程した広く深いヒアリングを通じて、彼らの「思い込み」を覚知し、それを覆していきました。例えば、長年「強み」だと信じてきたものが、顧客からすると必ずしも便益にはなっていない、などの分析には皆黙り込んでいました。逆に、社内では「当たり前」すぎて誰も意識していなかった独自の業務プロセスこそが、競合が真似できない「真の強み」であったことの発見は喚起を呼び起こしました。その強みがどう作り出されたか、まで深掘りした上で、未来に向けてその強みをどう磨き、伸ばしていくべきかの道筋を明確にしていきました。

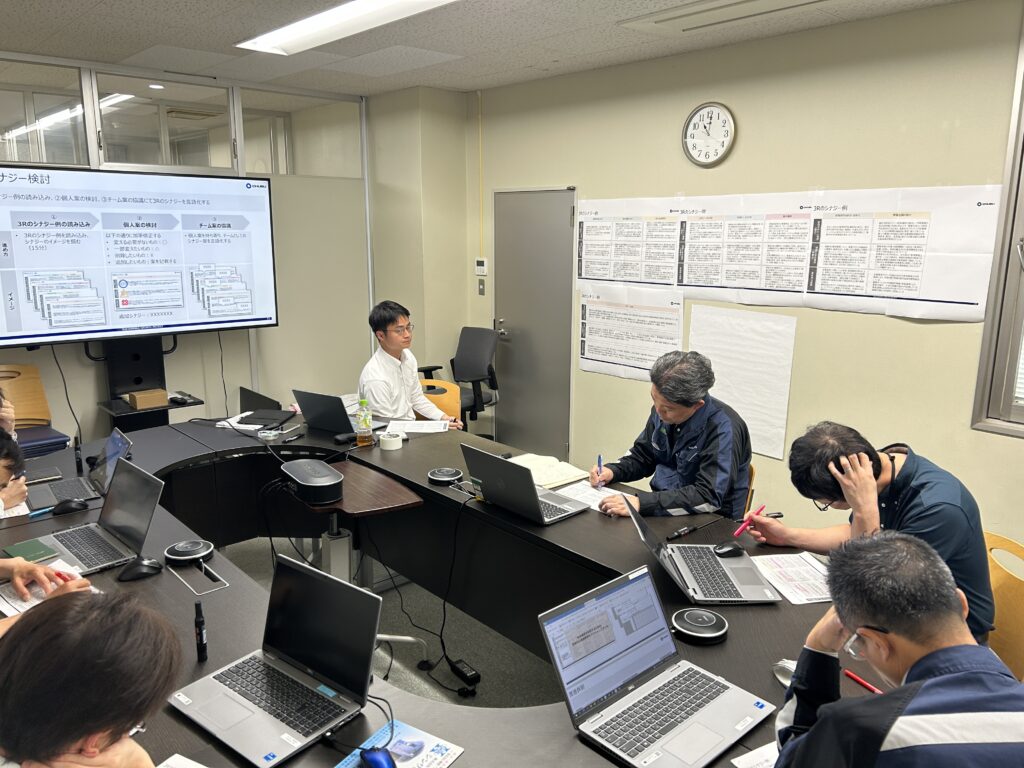

第二の仕掛けは、「クライアントが主役の全員参加型会議」です。 これを週次で行いました。我々は、中計策定の道筋はしっかり描きますが、その中身には触れません。クライアントのメンバー全員が自律的に目指すことを、他者が描くべきではないと思うからです。

「やらされ仕事」から「自分事」への転換こそが、我々が手掛けるプロジェクトの最大の目的です。キックオフで我々が宣言した「主役は、皆さんです」は、その場限りの常套文句ではありません。 各部門から選抜された次世代リーダーたちが集う週次の検討会を設け、アジェンダを提示したら、後はメンバー全員が意見を出し、一定の合意形成ができるまで粘り強くご一緒します。

我々は議論を活性化させる「触媒」であり、参加者が安心して本音を語れる「安全な場」の設計者であり、そして時に参加者と一緒になって頭を抱える「伴走者」です。これに徹しました。初めは戸惑っていた参加者たちも、自らが議論の主導権を握る中で、次第に目の色が変わっていきました。部門の壁を越えてアイデアをぶつけ合い、互いの意見を尊重し、会社の未来の良し悪しを語り合いました。

第三の仕掛けは、「経営と現場の対話を生む翻訳機能」です。 中計検討メンバーの主体的な議論の中から、未来に向けた戦略の骨子がいくつも生まれました。それらに対し、経営陣は鋭く問いかけます。「なぜ、その戦略を選択したのか?」「その根拠は何か?」「実現のロジックは?」。 現場のリーダーたちは、この壁に悩みました。経営陣は決して否定したいわけではありません。現場がどれだけの覚悟と本気度をもってその戦略を考えているのか、その思考の深さを確認したいのです。

私たちは、この経営の意図を「翻訳」して現場に伝え、不要な萎縮や反発を防ぎました。そして、現場チームと一体となり、戦略のロジックを徹底的に磨き上げる作業を共に行いました。なぜこの市場なのか、なぜこの戦い方なのか、どのようなリスクがあり、どう乗り越えるのか。このプロセスを経たことで、現場リーダーたちは経営と建設的な対話を重ね、戦略をより強固なものへと昇華させていきました。

【魂が宿った「羅針盤」を手に】

「客観的な自己認識」という土台の上に、「主体的な議論」によって柱が立てられ、「揺るぎない戦略ロジック」によって屋根が葺かれる。こうして完成した中期経営計画は、もはや単なる計画書ではありません。

そこには、企業の進むべき未来を指し示すビジョン、そして何より、それを自らの手で実現しようとする社員たちの熱い想い、すなわち「魂」が宿っていたのです。ある参加者は、完成した計画を手に、こう語りました。「ここまで皆で頭を捻りながら、中計を考えたことがなかった。自分たちの手で作り上げたからこそ、まずは自分が現場へ本気で語りながら、組織一丸で達成を目指していきたい」。

この言葉こそ、中計に魂が宿った証だと思います。計画は、社員の心を動かし、未来への挑戦意欲を掻き立てる「羅針盤」へと生まれ変わりました。

読者の皆さんに問います。貴社の中計は、社員の心を動かしていますか?

以上

安河内優作執筆のコラム

お問い合わせ/メルマガ登録

また、アバージェンスのプロジェクト事例や研修事例にご興味がある方は、気軽に問合せフォームにご記入ください。担当者から連絡させて頂きます。

さらに、アバージェンスマネジメント研究所から発信される「AIMコラム」「マネジメントレポート」のメルマガを受信されたい方はこちらにご登録ください。