アバージェンスマネジメント研究所

主席研究員

松尾 篤賴

【第1章】なぜ部下のアウトプットは期待を超えず、チームの生産性は上がらないのか?

マネジャーの皆さまは、日々の業務の中でこのようなジレンマに直面していませんか? 部下に意欲的に仕事を依頼したにもかかわらず、返ってきたアウトプットを見て思わずため息をついてしまう。「期待していたレベルと違う」。結局、自ら大幅な修正を加えることになり、本来他の業務に使うべきだった時間が奪われていきます。

一方で、チーム全体を見渡せば、特定の優秀なメンバーにばかり難易度の高い仕事が集中し、他のメンバーは手持ち無沙汰に見える時間帯がある…。業務量の繁閑の差が常態化し、チームとしての総合的な生産性が頭打ちになっています。

これらの問題は、多くの組織で共通して見られる普遍的な課題です。私たちはつい、その原因を「部下の能力不足」や「意欲の欠如」といった個人の問題に帰属させてしまいがちです。しかし、もしその問題の本質が、私たちマネジャー自身のマネジメントのあり方に根差しているとしたら、どうでしょうか。本稿では、この根源的な問いから、チームのポテンシャルを解放するための道筋を探っていきます。

【第2章】期待値のズレはマネジャーと部下の間にある「見えない壁」から生まれる

アウトプットの期待値のズレは、なぜ生まれるのでしょうか。そのメカニズムを紐解くと、マネジャーと部下の間に存在する「見えない壁」の存在に行き着きます。

この壁は、双方の「思い込み」や「暗黙の前提」によって築かれています。マネジャー側は、仕事の背景や目的、期待する品質レベルについて、「これくらい言えば伝わるだろう」「当然わかっているはずだ」と無意識に考えてしまいがちです。特に、自身がプレイヤーとして優秀であったマネジャーほど、この傾向は強くなるかもしれません。

対する部下側は、指示の意図を完全に理解できていなくても、「聞き返すことで能力が低いと思われるのではないか」という不安から、疑問点を解消しないまま作業に着手してしまいます。その結果、部下は「指示された作業を完了させること」自体が目的となり、マネジャーが本来期待していた「その仕事を通じて達成すべき目的」との間に、致命的なズレが生じるのです。この「見えない壁」が存在する限り、いくら業務配分を工夫しても、期待外れのアウトプットと業務の偏りは再生産され続けます。

【第3章】マネジャーの原点:「人の持つ能力を信じ、最大限引き出す」ということ

では、この「見えない壁」を取り払い、チームを前進させる力はどこから生まれるのでしょうか。我々アバージェンスは、その答えが当社のバリューの一つである「Realize Your Full Potential(人の持つ能力を信じ、最大限引き出せ)」という思想にあると考えています。

これは単なる理想論や精神論ではありません。チームの成果を最大化するための、極めて実践的かつ強力なマネジメントの「OS(オペレーティング・システム)」です。部下を単に業務を処理する「リソース」として捉えるのか、それとも無限の可能性を秘めた「ポテンシャル」として捉えるのか。この根本的なスタンスの違いが、マネジャーの一つひとつの行動を決定づけます。

部下の能力を信じるとは、現状のスキルだけで彼らを評価しない、ということです。それは、「この部下は、どのような経験を積めば、どのような環境を与えれば、今の殻を破り、もっと輝けるだろうか」と問い続ける姿勢に他なりません。このスタンスに立つとき、マネジャーの役割は「管理」から「解放」へとシフトします。仕事を与える行為は、タスクの消化ではなく、部下の新たな能力を引き出すための「機会の提供」へと昇華されるのです。

【第4章】「適切な仕事」を「適切なタイミング」で与える技術

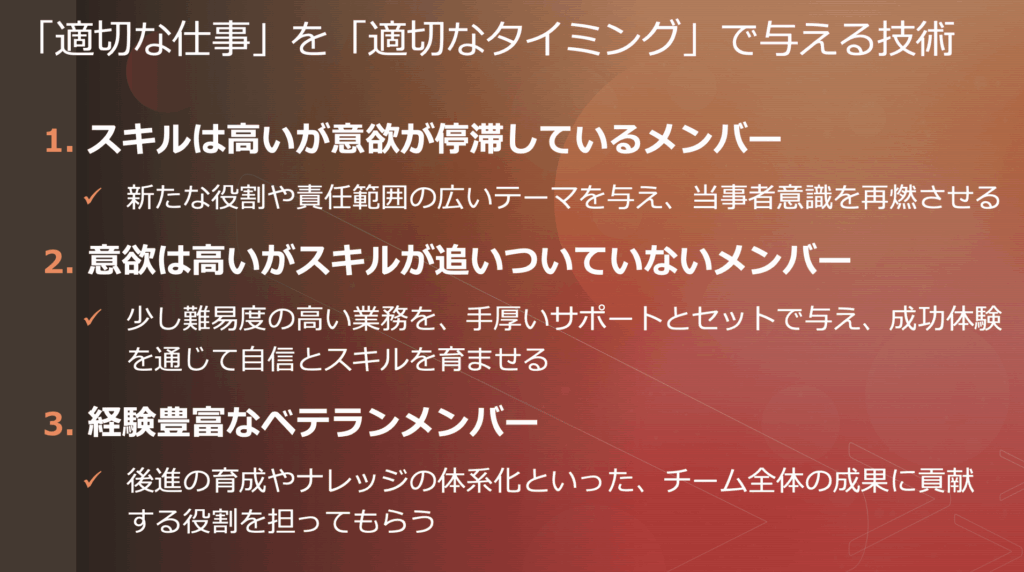

部下の可能性を信じるスタンスは、具体的な「アサインメント(仕事の割り当て)」の技術となって現れます。業務配分の偏りをなくし、チーム全体の能力を底上げするには、一人ひとりの状況に合わせた「適切な仕事」を「適切なタイミング」で与えることが不可欠です。

「適切な仕事」とは、その部下にとって「簡単すぎず、難しすぎない」ストレッチな経験を伴うものです。具体的な例を下図のとおり挙げましょう。

このように、個々の状態を正しく見極め、成長につながる仕事を戦略的に配分すること。それこそが、繁閑の差を解消し、チームを活性化させる鍵となります。それは、全員に同じ量の仕事を与える「平等」ではなく、一人ひとりの成長につながる機会を与える「公平」なマネジメントの実践です。

【第5章】成長を促す「正しいフィードバック」の実践

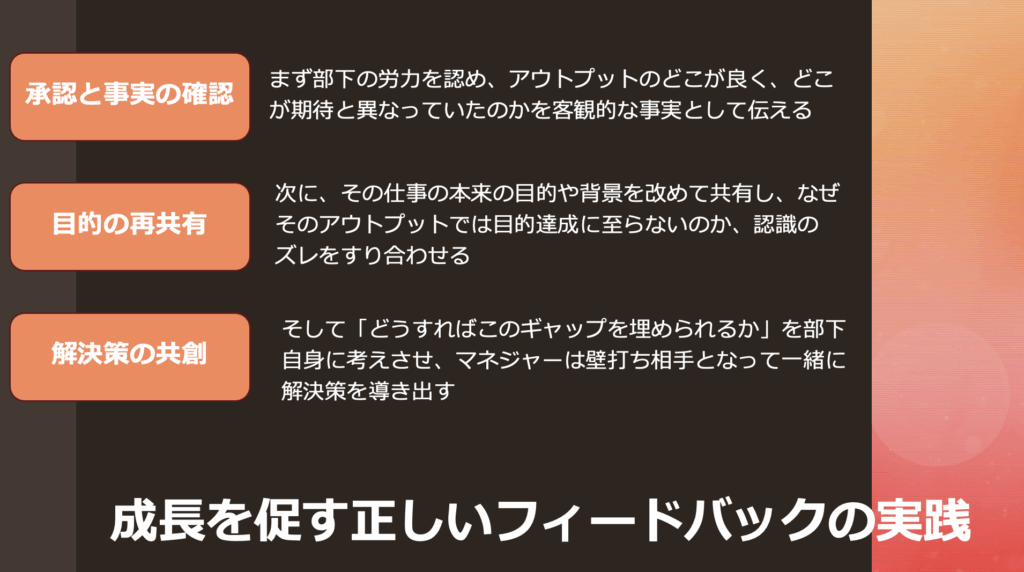

可能性を信じて仕事を任せたとしても、最初から完璧なアウトプットが返ってくることは稀です。ここで重要になるのが、期待値のズレを修正し、部下の学びを最大化する「正しいフィードバック」です。

期待外れのアウトプットに対し、「なぜ言った通りにできないんだ」と感情的に詰問したり、黙って自分で修正したりするのは、最も避けなければならない対応です。それは部下の挑戦する意欲を削ぎ、「見えない壁」をさらに厚くするだけでしょう。

正しいフィードバックは、評価や詰問の場ではなく、対話と学びの場です。下図をご覧下さい。

このプロセスを通じて、部下は「作業」ではなく「目的」を意識するようになり、失敗は単なるミスではなく、成長のための貴重なデータへと変わるのです。

【最終章】 チームのポテンシャルを解き放つために

本稿で見てきたように、部下のアウトプットへの不満や業務の偏りといった問題は、マネジャーが部下への見方を変え、行動をシフトさせることで解決への道が開けます。

それは、部下を「管理すべき対象」と見るのではなく、その能力を信じ、共に成果を創り出す「パートナー」として捉え直すことから始まります。そして、その信頼を「適切な仕事のアサインメント」と「成長を促すフィードバック」という具体的な行動で示し続けることです。

このアプローチは、一時的に遠回りに見えるかもしれません。しかし、部下一人ひとりが自律的に思考し、成長するサイクルが生まれれば、チームの総合力は飛躍的に向上します。マネジャーであるあなた自身も、マイクロマネジメントや修正作業から解放され、より創造的で付加価値の高い仕事に集中できるようになるでしょう。

明日から、まずは一人の部下との1on1で、相手の持つ可能性について対話することから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、チームのポテンシャルを解き放つ、大きな変革の始まりとなるはずです。

以上

松尾篤賴執筆のマネジメント・レポートやコラム

お問い合わせ/メルマガ登録

また、アバージェンスのプロジェクト事例や研修事例にご興味がある方は、気軽に問合せフォームにご記入ください。担当者から連絡させて頂きます。

さらに、アバージェンスマネジメント研究所から発信される「AIMコラム」「マネジメントレポート」のメルマガを受信されたい方はこちらにご登録ください。