FCビジネス成長の鍵は「属人化排除」

株式会社アバージェンス

マネジャー

小鍜治聡

目次

フランチャイズビジネスという隠れた巨人

読者の皆さんは当然、フランチャイズ・ビジネスをご存知だと思います。コンビニエンスストア(CVS)に始まり、飲食店や学習塾、フィットネスジム、ハウスクリーニングなど、私たちの身の回りにはフランチャイズ(FC)型ビジネスが数多く存在します。皆さんのご近所にも、おなじみのチェーン店があるはずです。

国内におけるFCビジネスの市場規模は非常に大きく、2022年の主要コンビニエンスストアの売上高だけでも約11兆円に上ります。他にも、外食産業のFC市場は約3.7兆円、学習塾・教育サービスFC市場は約1.3兆円と、多岐にわたる分野で私たちの生活に深く根ざし、巨大な経済圏を形成しています。

フランチャイズ・ビジネスと聞くと、特殊なものに思えるかもしれません。しかし、資本が異なる独立した事業体(加盟店)を、同一のブランドのもとで成長させていくFCビジネスの「成長マネジメント」は非常に難しく、それ故に、その成功に資する思考法やワザは、多くのビジネスパーソンにとって示唆に富んでいます。一例を挙げれば、上意下達が通用しづらい環境下でいかに組織全体のパフォーマンスを向上させるかという課題は、企業内の部門間連携や、事業部横断的ビジネスの推進におけるマネジメントにも通じるものがあるはずです。

本コラムでは、FCビジネスにおける成長の鍵となる「スーパーバイジング(SV)の質」に焦点を当てます。

FCビジネスは、成功への一挙手一投足が標準化されているイメージがあります。事実、マニュアルやケース別対処法などの組織知は重厚です。ただその組織知を事業を営むオーナーや、オーナーを支えるSVが熟知しているとは限りません。また形式化された組織知では対応困難な想定外の事象も頻出します。

その時、課題解決にあたるのは関係する個々人です。潜在的なお客様と面しているとき、想定外の展開になったからといってマニュアルを紐解く時間はなく、臨機応変に対応せざるを得ません。

臨機応変とは、言い換えれば属人化です。応変能力が高ければを乗り越えられるが低ければ失敗する。属人的行為の属人的たる所以です。スーパーヒーローだけを集められるわけではありませんので、組織の持続的な成長を実現するためにはやはり「型」と「仕組み」が重要です。

その「型」と「仕組み」について、具体的な事例を交えながらご紹介します。これは、FCビジネスに関わらない方々にとっても、組織の力を最大限に引き出すためのヒントとなるはずです。

フランチャイズ成功の鍵は本部支援にあり

FCビジネスの成功には、加盟店オーナー様の献身的な努力が不可欠であることは言うまでもありません。しかし、それと同時に、本部が提供する「スーパーバイジングの能力」が極めて重要な成功要因となります。

本部のSVは、単に店舗の売上管理やオペレーション指導を行うだけでなく、オーナー様の悩みを聞き、市場の変化に対応した戦略を共に考え、時には精神的な支えとなるコンサルタントのような役割も担います。SVのスキルや経験が直接、各店舗の収益性やブランド価値に影響を与えるため、スーパーバイジングの質を高めることが、フランチャイズチェーン全体の成長を左右すると言えるでしょう。

しかし、この重要な役割であるにもかかわらず、スーパーバイザーの指導力にばらつきが生じ、結果として、個々の加盟店の成長スピードや成果に大きな差が生まれてしまうという課題がFCビジネスでは少なからず発生します。

スーパーバイザーの「指導方針の体系化」が難しい理由

なぜ、SVの指導方針を体系化し、標準化することが難しいのでしょうか。その背景には、SVに求められるスキルが非常に多岐にわたるという実情があります。

SVは、まさに「現場のコンサルタント」と言える存在です。彼らは、個々の加盟店の立地、顧客層、競合環境、オーナー様の個性、スタッフの習熟度など、多種多様な要素を考慮しながら、最適な指導を行う必要があります。画一的なマニュアルだけでは対応しきれない「生きた課題」に対し、経験と知識に基づいた判断が求められるため、業務の属人化が生じやすいのです。

例えば、あるSVはデータ分析に強く、別のSVは人間関係の構築が得意といったように、個人の強みによって指導のアプローチが異なると、結果的に加盟店ごとに得られる支援の「粒度」や「質」にばらつきが生じてしまいます。このような属人性に依存する状態では、新人SVの育成にも時間がかかり、組織全体のスーパーバイジング能力の底上げが困難になるという課題を抱えることになります。

先んずれば人を制し、後るれば人に制せらる

弊社がご支援したあるフランチャイズ本部様も、まさにこの「スーパーバイジングの属人化」に課題を抱えていらっしゃいました。特に顕著だったのは、「新規開店前の店舗戦略策定」における属人化です。SVリードにより先んじて戦略を練ることができるほどに事業の成功確率は高まりますが、残念ながらそれが常態化していない、というより後手に回ってしまうことが多発していました。

新規店舗の立ち上げは、その後の店舗運営の成否を左右する非常に重要なフェーズです。しかし各SVは、それぞれの経験と勘に基づき戦略を策定するため、以下のような問題が発生していました。

- 戦略の粒度が揃わない: あるSVは詳細な市場分析を行うが、別のSVは過去の成功事例をなぞるだけになるなど、戦略の深さや詳細さにばらつきが生じる

- 再現性の欠如: 特定のSVが異動・退職すると、そのノウハウが失われ、新しい担当者が同じレベルの戦略を立てられない

- 本部としての品質維持の困難さ: 各店舗のスタートダッシュの成否が、担当SVの力量に大きく左右されてしまう

そこで弊社は、この「開店前の店舗戦略策定」のプロセスを「型」として確立するプロジェクトに着手しました。属人的になりがちだった戦略策定を、誰もが同じ水準で、網羅的かつ具体的な戦略を立てられるようにすることを目指したのです。

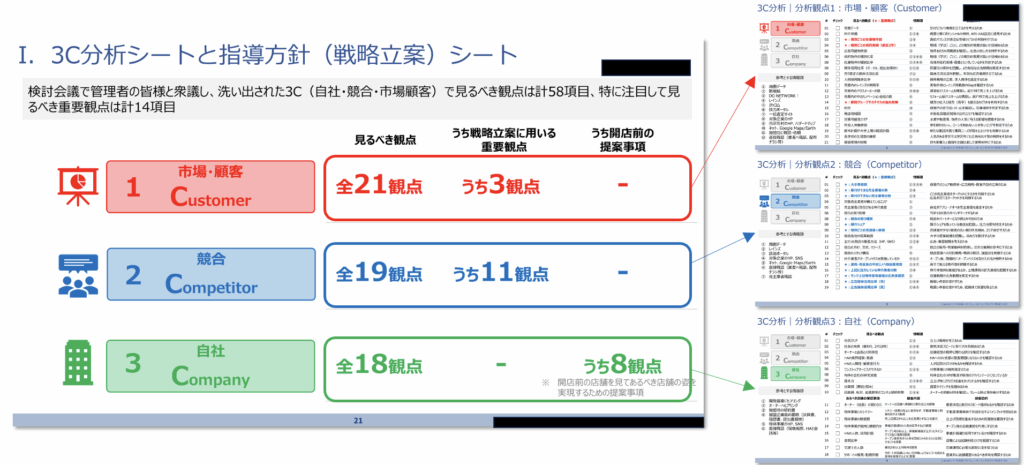

具体的な取り組みの骨格はシンプルです。3Cフレームワークに基づき、新規開店店舗の内部環境・外部環境で「見るべき観点」の洗い出しと、洗い出された「見るべき観点」から考えられる店舗戦略の洗い出しを行いました。こだわったのは、開店前に3C分析と戦略策定を終え、開店時には策定した戦略に則り店舗を運営していけるようなものを「型」として全SVが徹底することです。

「見るべき観点」は約60項目にのぼり、その中で特に注目して見なければならない観点を「重要観点」と定義し、重要観点の調査・分析結果に基づき戦略を作り上げました。これにより、すべてのスーパーバイザーが同じフレームワークに基づき、高い水準で戦略を策定できるようになり、その内容を開店前の店舗に指導していくというスキームを構築しました。

ツール導入だけでは組織は動かない!「マネジメントのルール化」で成果を出す

戦略策定の「型」が完成し、素晴らしいツールやテンプレートができたとしても、「本当に現場のSVが使いこなしてくれるのか」という新たな課題が生まれます。どんなに優れたツールでも、それを活用する「組織のルールとその仕組み」がなければ、絵に描いた餅になりかねません。

過去の経験から、私たちは「ツールが完成しても、それだけでは現場は自発的に動かない」ということを痛感していました。単にツールを渡すだけでは、多忙なSVが新しい業務フローに抵抗を感じたり、既存のやり方を踏襲したりしてしまう可能性があるからです。

そこで、私たちは「型」を導入するだけでなく、その「型」を組織全体で機能させるための「マネジメントの形」と「ルール化(仕組み化)」にも着手しました。これは、単なるツールの導入プロジェクトではなく、組織の働き方そのものを変革する取り組みでした。

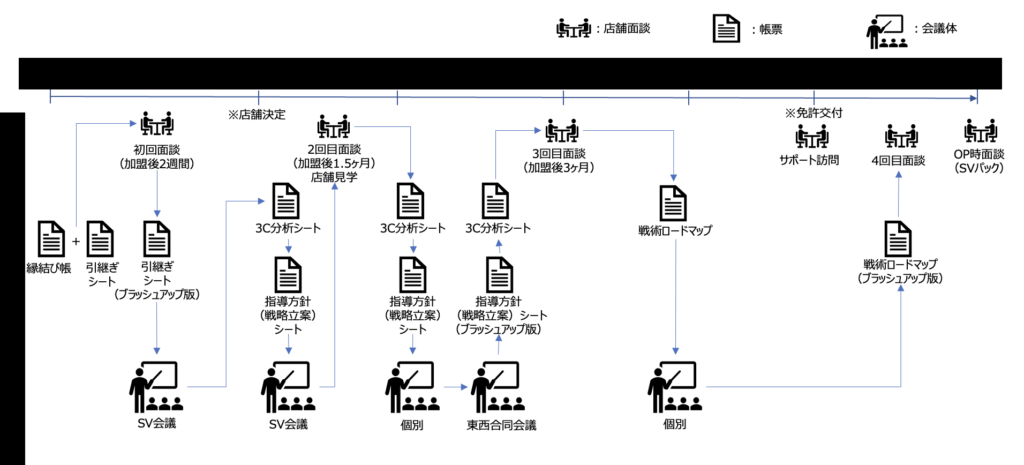

具体的なマネジメントのルール化は理屈に従って整えればいいものです。難しいのは、それを自らのミッション達成に役立つ便利なものとして認識してもらうことです。我々は現役SVを含むプロジェクトメンバーと協議を幾度となく重ねながら、実践する方々が納得する一枚のマネジメントフロー図を描きあげました。

この「仕組み化」を行うことで、SVは「型」を使うことが日常業務の一部となり、マネージャーは各店舗の戦略策定状況をリアルタイムで把握し、タイムリーな支援や軌道修正ができるようになりました。これは想像以上にポジティブな態度を引き出し、全体のムードが「よしやるぞ!」に溢れました。

最後に

フランチャイズ本部の成長には、加盟店支援の「質」の向上が不可欠です。しかし、その鍵となるスーパーバイザーの指導が属人化してしまうという課題は、多くの本部が直面しています。

私たちは、単にマニュアルやツールを提供するだけでなく、今回の事例のように、「戦略策定の型」を確立し、さらにそれを組織に定着させるための「マネジメントの仕組み化」までを一貫してご支援しています。

重要なのは、戦略的に正しい行動を、その実践者の納得を引き出しながら固めていくことです。出来上がった「型」が未来永劫、通用するとは限りません。しかし、その課題を見出し改良する組織態度が備わっていれば、「型」とともに組織や個人は進化し続けます。

今回の取り組みで属人性を排除し、誰もが高いレベルで業務を遂行できる「型」と、それを組織全体で機能させる「仕組み」を構築したことで、今後、新たに世に出る店舗が益々の繁栄を遂げ、それに伴う本部ブランドの向上を願っています。

この事例が、フランチャイズビジネスに携わる方はもちろんのこと、異なる資本や文化を持つ組織間の連携や、属人化に悩むあらゆるビジネスパーソンにとって、新たな視点を提供するきっかけとなれば幸いです。