アバージェンスマネジメント研究所

主席研究員 松尾 篤賴

はじめに|パワハラという言葉と時代背景

パワーハラスメント(以下、パワハラ)という言葉が広く認識されるようになったのは、2000年代以降のことである 。かつては職場の指導や上下関係の厳しさは当然のものとされていたが、社会の価値観の変化とともに、過度な叱責や威圧的な言動が問題視されるようになった 。特に、 2019年に成立した「改正労働施策総合推進法」(いわゆるパワハラ防止法)の影響で、企業にはパワハラ防止の措置義務が課せられ、法的にも明確な対応が求められている 。

一方で、指導とパワハラの境界が曖昧になり、「相手のことを思って多少厳しい言葉を使うと、それがパワハラになるのではないか」と上司が委縮するケースも増え、本当に伝えるべきことを伝えられないというケースも多くあると思う。本来の指導とは、部下の成長を促し、組織の成果を最大化するためのものであり、適切な指導までがパワハラと誤解されるのは問題である。

指導とパワハラの違い|基本概念の整理

近年「指導」と「パワハラ」の境界が曖昧になったことで、指導を行う側が過度に慎重になったり、指導される側が過敏に反応したりするケースが増えている 。この問題を整理するために、指導とパワハラの違いを明確にする必要がある。指導の意味範囲は広いが、パワハラには定義がある。指導とパワハラの違いを明らかにするために、まずは何がパワハラなのかの定義を確認する。

厚生労働省が示す「パワーハラスメントの類型 」に基づくとパワハラの定義は以下の通りとなる。

これらのいずれかに該当する行為は、たとえ「指導」の意図があったとしても、パワハラと見なされる可能性が高い 。

①身体的な攻撃(暴行・傷害)

②精神的な攻撃(暴言・侮辱)

③人間関係からの切り離し(隔離・無視)

④過大な要求(遂行不可能な業務の押し付け)

⑤過小な要求(能力や経験とかけ離れた単純業務のみを与える)

⑥個の侵害(プライバシーの侵害)

一方で、指導とは、部下の業務遂行能力の向上を目的とし、業務改善のために必要な助言や指摘をする行為である 。適切な指導は概ね以下の3点に集約できる、

①業務上の正当な目的があること

②合理的な範囲で行われること

③人格を否定するものではなく、成長を促す意図があること

例えば、「この業務の進め方には改善点があるから、一緒に考えよう」は指導に該当するが、「お前は何をやってもダメだ」という発言は精神的な攻撃にあたり、パワハラと見なされる可能性がある。しかしこの例えのようにわかりやすい事例ばかりではなく、どちらとも捉えられる発言や行為が起こり得ること、つまり境界が曖昧であることがこの問題を難しくしている。

指導をパワハラにしないために必要なこと

部下への指導に熱が入れば入るほど、時に指導が高圧的、つまりパワハラチックになりかねない。かといって無難なやりとりをしているだけでは指導にならない。部下指導を担う管理者がもっとも気を使うべきなのは、先に述べたパワハラと指導の境界に入り込むときである。

我々は、指導が指導として適切に行われ、業務の遂行と部下の成長双方に資するようにするためには、2つのことが要点だと考える。それは信頼関係の構築と、上下間対話の目的および方法の調整である。

信頼関係の構築

職場における指導とパワハラの違いを明確にする上で重要なことの一つ目は、上司と部下の間に築かれる「信頼関係」である。信頼関係がある職場では、多少厳しめの指導であっても部下はそれを成長の機会として受け止めやすくなる。一方で、信頼関係が欠如している場合、たとえ適切な指導であってもパワハラと受け取られるリスクが非常に高まる。そのため、パワハラを防止しながら効果的な指導を行うためには、上司と部下の間に健全な信頼関係を構築することが不可欠である。

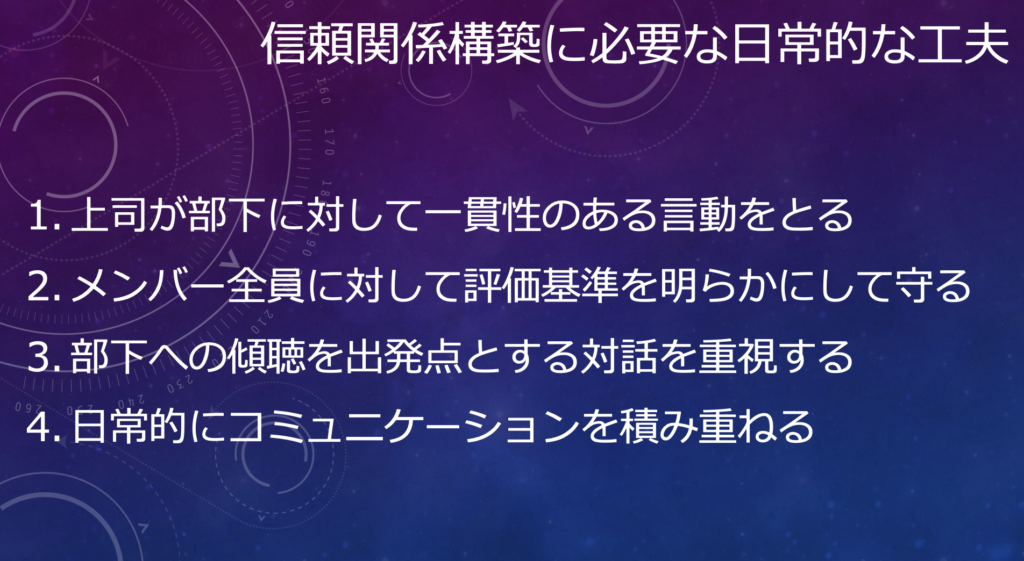

人と人との信頼関係は一朝一夕には構築できない。だからこそ上司は部下との信頼関係を築くために日常的な工夫を常とすべきだろう。まずは部下に相対するときの態度に一貫性もたせることから始まる、と思う。例えば、普段は無関心であるにもかかわらず、業績が悪化したときだけ叱責するような態度では、部下は指導を「理不尽な攻撃」と感じやすくなる。逆に、普段から適切なフィードバックを行い、困っているときにはサポートする姿勢で接していれば、部下は上司の意図を前向きに受け止めるようになる。

また、公正な評価と対応も信頼関係の構築には欠かせない。特定の社員だけを優遇したり、同じミスでも部下によって対応が異なったりすると、部下は不信感を抱くようになる。公平な評価基準を明確にし、公言し、時には部下の意見も取り入れた上で、すべての部下に対して一貫した態度で接することが、信頼を生む基盤となる。

さらに、部下の意見に耳を傾ける姿勢も重要である。一方的に指示を出すだけでなく、部下の意見や考えを傾聴した対話を重視することで、部下は「自分の意見が尊重されている」と感じ、信頼が深まる。特にミスをした際には、その個人ではなく行為に着目し、「なぜこうなったのか?どうすれば改善できるか?」と一緒に考える姿勢を示すことで、指導は部下にとって前向きな学びの機会となる。

また、日常的なコミュニケーションの積み重ねも重要である。業務の話だけでなく、部下のキャリアや成長について関心を示したり、適度な雑談を交えたりすることで、心理的な距離を縮めることができる。このようにして信頼関係を強めている職場では、指導を「自分のために言ってくれている」と部下が理解しやすくなる。

上下間対話の目的および方法の調整

指導をパワハラにしないための2つ目のポイントは、「上下間のやりとりの“目的”と“方法”を調整することで部下の“受け取り方”を適正化」することだと述べた。例えば、部下のミスに対して「何が問題だったのか?」「どうすれば改善できるのか?」という問いかけを通じて指導を行うと、成長を促す建設的な対話になる。一方で、「何度言えば分かるんだ」「やる気がないのか」などの否定的な言葉を使うと、相手を萎縮させるだけで、指導の本来の目的を果たせなくなる。

また、部下の特性や経験値に応じた指導方法の工夫も求められる。例えば、新人社員と経験豊富な社員では、求められる指導のアプローチが異なる。新人には具体的なアドバイスや手順を示しながらサポートし、経験豊富な社員には自主性を尊重しながら課題解決を促す方が効果的である。同じ“全力の指導”でも、一律の方法で行うと、受け手によっては強いストレスを感じ、パワハラと受け取られるリスクが高まる。

さらに、指導の頻度やタイミングにも注意が必要である。短期間に何度も厳しい指導を続けると、部下は追い詰められたと感じやすい。また、人前で叱責するのではなく、1対1の場で落ち着いて話すことで、指導の意図が正しく伝わりやすくなる。加えて、改善点だけでなく、部下の努力や成果を適切に評価し、ポジティブなフィードバックを交えることも重要である。

全力の指導とパワハラの違いは、指導の「目的」「方法」「受け取り方」の3点にある。上司は、指導の本来の目的が部下の成長にあることを常に意識し、合理的で相手に配慮した方法を取る必要がある。部下が安心して成長できる環境を整えることで、指導はパワハラではなく、前向きな学びの機会となるのである。

健全な職場環境づくりのために

全力の指導とパワハラは紙一重である。上司が部下を成長させるために熱心に指導しているつもりでも、受け手の感じ方次第ではハラスメントと捉えられることがある。しかし、適切な指導が行われない職場では、業務の質が低下し、組織の成長も停滞してしまう。したがって、健全な職場環境を築くためには、指導の在り方を見直し、部下との信頼関係を築くことが不可欠である。

ここまで上司側の注意点を述べてきたが、部下側にも適切なフィードバックを受け入れる姿勢が求められる。厳しい指導をすべてパワハラと捉えるのではなく、「なぜその指導が行われたのか」「どのように改善すべきか」といった視点を持つことが重要である。

そして、それを指導するのが上司である。

執筆のマネジメント・レポート

執筆のAIM・コラム

お問い合わせ/メルマガ登録

また、アバージェンスのプロジェクト事例や研修事例にご興味がある方は、気軽に問合せフォームにご記入ください。担当者から連絡させて頂きます。

さらに、アバージェンスマネジメント研究所から発信される「AIMコラム」「マネジメントレポート」のメルマガを受信されたい方はこちらにご登録ください。