「グループ連携でシナジー創出を」——多くの企業が掲げるテーマですが、「個社最適」の壁や「総論賛成・各論反対」に阻まれていませんか? 特に業績が好調な優良企業ほど、連携の必要性が「自分事」化しにくく、将来の「茹でガエル」リスクを抱えがちです。

本記事では、高い業績を上げてきた企業が「グループ全体最適」へと舵を切るプロセスを詳述。連携を阻む「部分最適」「序列」「自分事化」という3つの壁と、それを突破する「仕組み(型)」と「使命感(マインド)」の仕掛けを、実際のプロジェクト事例に基づき解説します。「連携のあるべき姿」を問い続けるヒントがここにあります。

【無料ダウンロード】数字で見る事例「アバージェンスが変革した各社のリアル」

目次

【なぜ今、「グループ連携の仕組み化」が急務なのか?】

ビジネス活動において「仕組み」という言葉の重要性は、古くから語られてきました。持続的な成果や成長を実現している企業は、その多くが卓越した「仕組み」を有しています。これは、成果を特定の個人のスキルや経験といった「属人的」なものに依存させるのではなく、「組織知」として再現性を担保し、組織全体のパフォーマンスを引き上げることを狙いとしています。

特に昨今、この「仕組み化」の要請はこれまでになく高まっています。多くの企業が直面している深刻な労働力不足を背景に、従来の延長線上にある業務プロセスでは、早晩立ち行かなくなることは明らかです。限られたリソースで最大限の成果を出すために、生産性の向上は待ったなしの経営課題であり、その重要な打ち手として「仕組み化」が再びクローズアップされているのです。

我々経営コンサルタントがご支援するテーマの中でも、こうした「仕組み作り」は中核の一つです。営業の型づくり、人材育成の仕組み、業務プロセスの標準化など、その切り口は多岐にわたります。

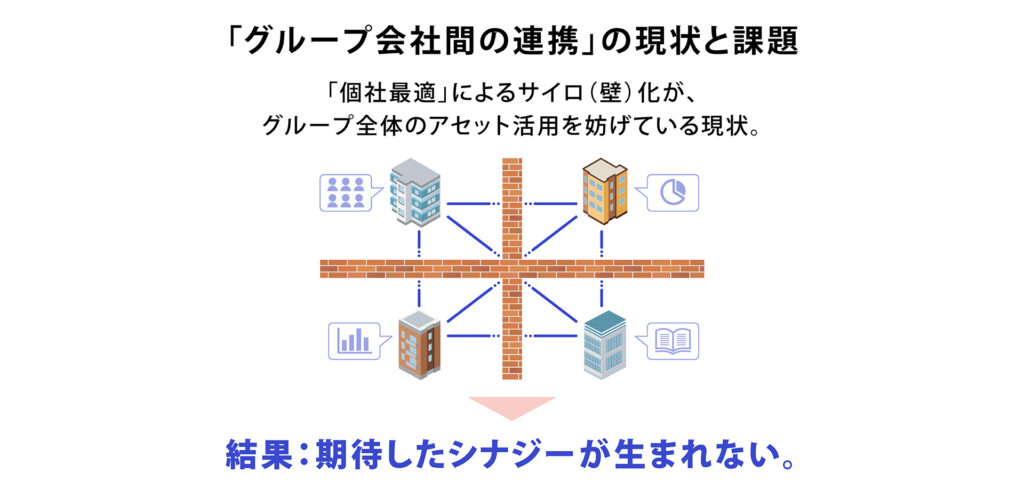

中でも、古くからある壮大なテーマでありながら、多くの企業がその実現に苦慮しているのが「グループ会社間の連携」です。ホールディングス体制を敷き、事業ポートフォリオを多様化させたものの、各社が「個社最適」で動いてしまい、期待したほどのシナジーが生まれていない。むしろ、部門や会社の壁が「サイロ」となり、グループ全体のアセット(人材、ノウハウ、顧客基盤)を活かしきれていないケースは少なくありません。

今回私がご支援したクライアントは、まさにこの「グループ連携の仕組み作り」という難題に挑まれました。特筆すべきは、このクライアントは過去10年以上にわたり、徹底したプロセス管理と卓越した実行力を武器に、業界平均を大幅に上回る高い営業利益率を誇る「優良企業」であったことです。

一見、何の問題もないように見えます。しかし、このような優良企業であるからこそ、根深い課題が存在していました。それは、これまでの成功体験が強いがゆえに、あえて「連携」という新たな挑戦をする必要性を、現場が「自分事」として捉えにくいという現実です。業績は好調、今年も予算達成見込み。その状況で、なぜあえて既存のやり方を変え、負荷のかかる連携に取り組まねばならないのか──。

そこには、知らず知らずのうちに、環境の変化に対する感度が鈍くなる「茹でガエル」のリスクが潜んでいました。深刻化する人手不足、市場の変化。将来を見据えたとき、個社主体の成長モデルだけでは限界がある。経営層が抱いたこの危機感こそが、次期中期経営計画の最上位戦略として「連携の仕組み作り」を位置づけた背景でした。

関連記事:経営改革を成功させる「社内変革者」とは?自走のための3つのスキルとマインドセット

【連携を阻む「3つの壁」~なぜ業績好調な企業ほど「自分事」になりにくいのか?】

「グループ連携」や「シナジー創出」は、経営層や企画部門がその必要性をどれだけ説いても、現場レベルでは「総論賛成・各論反対」に陥りやすいテーマの典型です。今回のプロジェクトも例外ではなく、その背景には、連携の実現を阻む典型的な「3つの壁」が存在していました。

第一の壁は、「全体最適と部分最適の壁」です。 これまで「個社」として最適化され、高い実行力を誇ってきた組織にとって、グループ全体という、より上位の「全体最適」を目指すことは、時に非効率やスピードダウンをもたらすように見えます。例えば、情報共有のプロセスが増える、意思決定ラインが複雑化する、といった懸念です。また、個社独自の強みや文化が失われることへの恐れ、さらには予算配分やリソースの取り合いといった極めて実務的な課題も絡み合い、連携への抵抗感を生み出していました。

第二の壁は、「組織間の序列・パワーバランスの壁」です。 今回のプロジェクトメンバーは、主要なグループ4社から選抜されましたが、そこには当然ながら親会社とグループ会社という力学が存在します。また、同じ会社内であっても、事業部門とバックオフィス部門、あるいは役職や年次による目に見えない序列や遠慮、忖度が働きます。こうしたパワーバランスは、外部の我々からは当初見えにくいものですが、本質的な議論や自由な発想を妨げる大きな要因となります。「言いたいこと、言うべきことがあるが、立場上言いにくい」という空気が、全体最適の観点でのあるべき姿の模索を困難にしていました。

そして、最も根深く、最も大きな障壁となったのが、第三の「本気度・自分事化の壁」です。 前述の通り、クライアントは業績好調で、現場は目の前の業務達成に日々追われています。その多忙な中で、「なぜ今、更に工数がかかる連携を?」という疑問が湧くのは、ある意味で当然の反応です。もちろん、将来の危機や連携の必要性は、頭では理解しています。しかし、それが「自分自身の問題」として腹落ちしない限り、行動にはつながりません。 プロジェクトメンバーから「正直、自分たちは茹でガエルになっていると思う」という言葉が漏れたほど、現状への危機感と、それでも変われないことへのジレンマが渦巻いていました。この壁を放置したままでは、いかに精緻な仕組みを作ったとしても、実行フェーズで「絵に描いた餅」になることは確実でした。

【無料ダウンロード】「議論疲れ」から行動へ!現場主導の組織マネジメントノウハウ集

【壁を突破する「仕組み(型)」と「使命感(マインド)」】

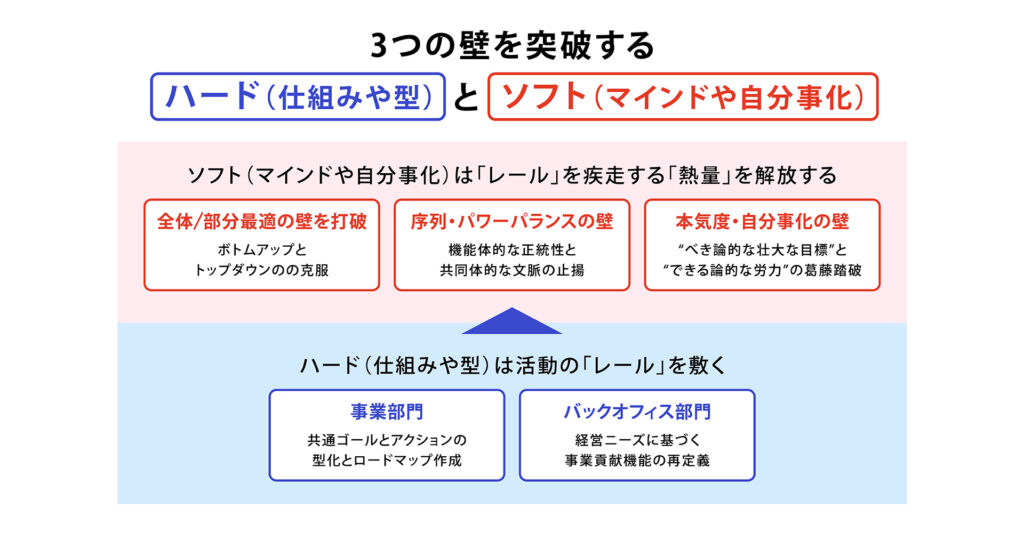

これら「3つの壁」を突破するために、我々は「ハード(仕組み・型)」と「ソフト(マインド・自分事化)」の両面からアプローチしました。

まず、「ハード」面として、連携の「仕組み」を定義することから始めました。対象は3つの主要事業部門と、それを支えるバックオフィス2部門(企画・管理)です。

事業部門は、その事業特性は異なれど、最終的には「対顧客へのアクションを良化させ、成果につなげる」という共通のゴールに収斂します。そのために、①5カ年の連携ゴールとマイルストーンを定めたロードマップ、②連携アクションの「型」作り、③事業体の目標達成を支えるマネジメント・システム、④具体的な行動計画(アクションプラン)を策定しました。

一方、定義に頭を捻ったのがバックオフィス部門です。事業部門のように明確な「型」が見えにくい。ここで我々は、連携の仕組みの「正解」を探すのをやめ、「作る」ことにしました。バックオフィス部門にとっての顧客は、事業部門であり経営層です。そこで、「経営層のニーズ(=事業部門を支援し、グループ全体の成長に貢献してほしい)を具体化したもの」こそが、バックオフィスにおける連携の仕組みであると「定義」しました。 この定義により、「守り」の色が強かった部門を、いかに事業貢献部隊、すなわち「攻め」の姿に転じさせるか、という明確なゴールが設定できました。具体的には、①5カ年後の「目指す姿」の設定、②それを実現する体制、人材育成ゴール、業務効率化の検討、③5カ年のアクションプランを策定しました。

しかし、こうした「仕組み(型)」という「レール」を敷いただけでは、列車は走り出しません。いくら精緻なロードマップを描いても、それだけで現場の「総論賛成・各論反対」が収まるわけではありません。第一の「全体最適の壁」を実際に打ち破り、さらに「序列の壁」や「自分事化の壁」を越えてレールの上を疾走させるには、人の心に火をつける「ソフト(マインド・熱量)」のアプローチが不可欠でした。

「序列の壁」に対しては、我々外部のコンサルタントがファシリテーターとして介在する価値を最大限に発揮しました。関係者への個別ヒアリングや日々のコミュニケーションを通じて、目に見えないパワーバランスを察知し、「言いにくいこと」を安全に引き出す場を設計しました。そして、いかなる立場からの意見であっても、それは「部分最適」の観点では正しく、その上で「全体最適」の観点ではどうあるべきか、という議論に集中できるよう工夫しました。こうして、対話を通じて「第二の壁(序列)」と共に、「第一の壁(全体最適)」も同時に乗り越えていったのです。

最も注力した「自分事化の壁」に対しては、Why(なぜ、今これをやるのか)の徹底的な浸透を図りました。アプローチは2つあります。

一つは「会社の未来のため」という長期的な視点です。茹でガエルになった企業の末路といった実例を共有し危機感を醸成すると同時に、経営層からは、彼らプロジェクトメンバーが「次世代幹部候補」として選ばれた意味、今回の取り組みが組織や若手の未来にどう繋がるのか、という「使命感」に火をつけるメッセージを繰り返し語ってもらいました。

もう一つのアプローチは、「メンバーの困りごとベース」という短期的な視点です。連携は、将来のためだけではなく、今、目の前で困っていること(例えば、リソース不足やノウハウの偏在)を解決する手段でもあることを示しました。

さらに、この「自分事化」を後押ししたのが、経営層への報告会の「再設計」でした。当初、プロジェクトメンバーにとって報告会は、成果物を報告するだけの「儀式」であり、準備の負荷が高い割に得るものが少ない、と捉えられていました。 そこで我々は、報告資料の作り込みを最小限にし、場の大半を「対話」の時間に充てるよう設計し直しました。経営層に対し、プロジェクトの進捗だけでなく、今、直面している「壁」や「悩み」を率直にぶつけ、経営層からフィードバックや期待をもらう場としたのです。これは、メンバーにとっては経営の視点を直接インプットできる貴重な機会となると同時に、プロジェクト活動そのものを「振り返る」機会となりました。この「対話」と「振り返り」のサイクルが、メンバーの当事者意識(本気度)を醸成する強力なエンジンとなることを狙いました。

関連記事:管理職に求められるマインドセット:行動と組織を変革する内なるエネルギー

【無料ダウンロード】業務変革の”最初の一歩”実践ガイド “気合い”ではなく“設計”で成功に導く方法

【仕組みは「実行」で磨かれる~「あるべき姿」を問い続ける旅~】

足掛け21週間にわたるプロジェクトを経て、5つの部門における連携の「仕組み」の設計図は完成しました。しかし、計画は描いて終わりではなく、実行のためにあります。策定した計画は、あくまでスタートラインに過ぎません。

特に、限られたプロジェクトメンバーが、限られた時間の中で作り上げた「机上の計画」は、想いが先行していたり、現場の現実にそぐわない部分を含んでいたりする可能性が多分にあります。 ここで重要なのは、策定した計画を「絶対解」ではなく「仮説」として捉えることです。実行フェーズにおいて、この「仮説」を現実の業務に当てはめ、検証し、現場の知恵を取り入れながら、常にブラッシュアップし続ける。このサイクルを回して初めて、仕組みは血の通った「生きた仕組み」へと磨かれていきます。

「連携のあるべき姿」に、唯一絶対の正解はありません。 実行を通じて、「連携したことで、これまでの個社のやり方よりも成果が出た」、「部門を超えたことで、新たな気づきが得られた」という小さな成功体験を積み重ねること。そして、その成果が組織全体に浸透し、共有されていくプロセスの中で、その組織独自の「あるべき姿」が少しずつ形作られていくのです。

連携を、一過性の「プロジェクト」から持続的な「文化」へと昇華させるために必要なもの。それは、精緻な仕組みを作ること以上に、経営層から現場のメンバー一人ひとりが、「我々にとっての連携のあるべき姿とは何か」を問い続け、変わり続けることを恐れず、アップデートし続ける「覚悟」なのかもしれません。

新たな成長ステージに向けた「終わりのない旅」に挑もうとしているクライアントの実行フェーズを、我々は引き続き伴走支援しながら、その「あるべき姿」の追求を一緒に見届けていきたいと考えています。

【無料ダウンロード】「計画倒れ」を根絶!現場の行動を変えるノウハウ集