高額なフィーを投じた経営改革が、現場の抵抗や失速で「絵に描いた餅」に終わっていませんか?その典型的な失敗パターンは、すべてを外部のコンサルに任せてしまうことです。

真の変革は、立派な戦略レポートではなく、現場を知り、組織を動かす「社内変革者」の「実行力」によって実現します。

本記事では、私たちアバージェンスが最重要視する、変革の「結節点」となる社内変革者に必須の3つのスキルと、特に成否を分ける「課題設定・解決力」を徹底解説。現象に惑わされず、本質的な真因を特定する「課題の構造化」の具体的な3つの作法と、変革を駆動させるマインドセットを、具体的な事例とともにご紹介します。

アバージェンスマネジメント研究所

主席研究員

松尾篤賴

【無料ダウンロード】数字で見る事例「アバージェンスが変革した各社のリアル」

目次

第1章:なぜ今、多くの新規事業は「地図のない航海」になってしまうのか

現代はVUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代と称されて久しい。かつて成功を収めたビジネスモデルが明日には陳腐化し、数年前には想像すらしなかった新興企業が業界の地図を塗り替える。このような環境下において、「既存事業の延長線上だけでは、企業の持続的成長は望めない」という危機感は、多くの経営者や事業責任者が共有する認識であろう。その必然的な帰結として、多くの企業が次なる成長の柱を求めて「新規事業開発」という大海原へと漕ぎ出している。

しかし、その航海の現実はあまりにも厳しい。経済産業省の調査によれば、新規事業の成功率は極めて低く、鳴り物入りでスタートしたプロジェクトの多くが、十分な収益を上げられない、もしくは、上げる前に撤退を余儀なくされているのが実情だ。潤沢な経営資源を持つ大企業でさえ、この傾向に変わりはない。社内の期待を一身に背負って出航した船が、目的地はおろか、進むべき方角さえ見失い、荒波の中で沈んでいく。なぜ、これほど多くの新規事業は「地図のない航海」となり、暗礁に乗り上げてしまうのだろうか。

その根本的な原因は、私たちが過去の成功体験から築き上げた「航海術」そのものが、現代という不確実な海では通用しなくなっている点にある。従来の事業開発は、精緻な市場調査に基づき、綿密な事業計画を練り上げ、それを計画通りに実行していく「計画主義」のアプローチが主流であった。市場の動向がある程度予測可能で、顧客のニーズが安定的であった時代には、この方法は確かに有効だった。それは、いわば海図と羅針盤が正確に機能する、穏やかな海での航海術だった。

だが、VUCAの海は違う。顧客の価値観は多様化し、テクノロジーは破壊的なスピードで進化する。昨日までの常識は覆され、市場の前提は絶えず揺れ動く。このような環境で、出発前に完璧な地図を描き上げようとすること自体が、もはや幻想に過ぎない。時間をかけて作り上げた事業計画は、完成した瞬間に時代遅れとなり、頼りにしていた羅針盤は磁気嵐で狂ってしまう。

多くの企業は、この構造的な変化に気づきながらも、旧来の航海術に固執している。不確実性という「霧」の中で、確実なものを求めようとする。その結果、航海は迷走し、貴重な時間とリソース、そして何よりも挑戦への情熱が、徒に消費されていくのである。本稿では、この「地図のない航海」を乗り切るための、新たな航海術を提示したい。それは、完璧な地図を描くことではなく、荒波の中で進むべき方角を見出し続けるための「羅針盤」を手に入れることである。そして、その羅針盤こそが、「コンサルティングの思考法」に他ならない。

関連記事:机上の空論を排する戦略策定の実践

第2章:失敗の源流 ―「顧客の課題」不在で進む開発の罠

成功しない航海の多くには、致命的な共通点がある。それは、船員たちが自分たちの持つ優れた造船技術や、積荷の素晴らしさばかりに目を奪われ、「そもそも、この船は誰を、どこへ運ぶのか」という最も根源的な問いを見失っていることだ。これを新規事業開発に置き換えるならば、「自社の優れた技術」や「担当者の熱い思い込み」からスタートしてしまう、「プロダクトアウト」という根深い病である。

「我々にはこんなに素晴らしい技術があるのだから、きっと市場は受け入れてくれるはずだ」

「こんな画期的なアイデアを思いついた。世の中が驚くに違いない」

こうした熱意は、プロジェクトを推進する上で不可欠なエネルギー源となる。しかし、そのエネルギーが向かう先が、顧客のいない独りよがりのゴールであってはならない。製品やサービスの開発に莫大な時間と費用を投じた末、ようやく完成したものを市場に投入したところ、顧客から返ってきたのは無関心という冷ややかな反応だった。これは、新規事業の失敗譚として、あまりにも頻繁に語られる悲劇である。

我々アバージェンスは、新規事業創出を「顧客の課題に対し、新しい打ち手をサービス/製品として提供すること」と定義している。これは、我々が数多のコンサルティング現場で確信してきた、事業創出における揺るぎない原点である。あらゆるビジネスは、煎じ詰めれば「顧客の何らかの課題を解決する」という一点に集約される。顧客が抱える不便、不満、不安、不足といった「負」の状態を解消し、より良い状態へと導く。その対価として、企業は収益を得る。この基本構造から外れた事業は、砂上の楼閣に等しい。

一説によると、失敗したスタートアップの実に約40%が、「市場が存在しなかった(No market need)」ことを最大の理由として挙げているのだ。これは、彼らが提供したサービスや製品が、誰の課題も解決しなかったということを意味する。さらに、スタートアップに関する別の調査では、失敗した企業の約70%が、顧客課題の発見と検証を十分に行うことなく、プロダクト(解決策)の開発に前のめりに時間を費やしていたことが分かっている。

このデータが示すのは、多くの事業開発が「解決策(ソリューション)」からスタートしてしまっているという深刻な現実だ。まず解決策ありきで、その解決策が当てはまる課題を後から探そうとする。しかし、それは釘を探して歩き回るハンマーのようなものだ。多くの場合、そのハンマーは誰にも必要とされていない。

成功する新規事業は、常に「顧客」と「その課題」から出発する。開発チームの情熱は、「我々の技術はすごい」という内向きのベクトルではなく、「この顧客のこの深い課題を、我々が解決せずして誰がやるのか」という外向きのベクトルに向けられなければならない。事業開発の航海において、顧客という「北極星」を見失った船は、必ずや迷走し、遭難するのである。

第3章:不確実性を乗りこなす羅針盤 ― コンサルティングの『仮説思考』

顧客の課題が出発点であるべきことは論を俟たない。しかし、不確実性の霧が立ち込める現代において、その「真の課題」を正確に特定すること自体が、極めて困難なタスクとなっている。顧客自身でさえ、自らの課題を明確に言語化できていないケースは少なくない。アンケート調査で「こんな機能が欲しいですか?」と尋ねれば、多くの人が「はい」と答えるだろう。しかし、それが本当に彼らの懐を痛めてまで解決したい、根深い課題であるとは限らない。

では、どうすれば霧の中で顧客という北極星を見つけ出し、正しい航路を維持できるのか。ここで登場するのが、本稿の核心である「コンサルティングの思考法」であり、その根幹をなす『仮説思考』である。

『仮説思考』とは、情報が不十分で、答えが見えない問題に対して、「現時点での最も確からしい答え(=仮説)」を立て、それを検証するために行動し、得られた結果から学び、仮説を修正していくという思考プロセスである。これは、暗闇の中を手探りで進むのではなく、まず「あちらに道があるのではないか」という仮説の松明を掲げ、その光を頼りに一歩踏み出し、足元の感触を確かめながら、また次の松明を掲げるという営みに似ている。

従来の計画主義が「分析→計画→実行」という直線的なプロセスであったのに対し、仮説思考は「仮説→実行(検証)→学習」という短いサイクルを何度も高速で回転させる。このサイクルの繰り返しこそが、不確実性を乗りこなすための唯一にして最強の羅針盤となるのだ。

新規事業開発における仮説検証は、大きく3つのフェーズに分けられる。

Customer-Problem Fit (CPF) / 顧客と課題の適合

特定の顧客セグメントが、お金を払ってでも解決したいと切実に願う、重要な課題を抱えていることを検証するフェーズ。

Problem-Solution Fit (PSF) / 課題と解決策の適合

その課題を解決するための自社のソリューション(解決策)が、顧客に受け入れられることを検証するフェーズ。

Product-Market Fit (PMF) / 製品と市場の適合

そのソリューションを具体的な製品・サービスとして市場に投入した際、それが十分な大きさの市場に受け入れられ、事業として成長可能であることを検証するフェーズ。

多くの失敗する事業は、このステップを性急に飛び越えようとする。CPFの検証、すなわち「そもそも、その課題は本当に存在するのか?そして、それは顧客にとってどれほど重要なのか?」という問いの答えが曖昧なまま、PSFやPMF、つまり製品開発に突き進んでしまう。前章で述べた失敗スタートアップの約70%は、まさにこの罠に陥ったのだ。

コンサルティングにおける鉄則は、まず「課題の質」を徹底的に高めることにある。解く価値のない問題を、どれだけエレガントに解いても意味はない。新規事業開発においても同様だ。コンサルタントのように、まず顧客課題そのものを疑い、その解像度を極限まで高めることに全力を注ぐ。このCPFの達成にこそ、事業の成否の9割がかかっていると言っても過言ではない。『仮説思考』とは、この最も重要かつ困難な最初のステップを、科学的に突破するための思考のOSだ。

【無料ダウンロード】「議論疲れ」から行動へ!現場主導の組織マネジメントノウハウ集

第4章:事業を科学するコンサルティング・プロセス

『仮説思考』という羅針盤を手に入れたとしても、それを使いこなすための具体的な航海術、すなわち実践的なプロセスがなければ、宝の持ち腐れとなる。ここでは、我々アバージェンスがコンサルティングの現場で実践している、仮説思考を事業開発に落とし込むためのプロセスを解説する。このプロセスは、闇雲な努力を体系的な活動へと変え、成功の再現性を高めるものだ。

1. 事業機会の探索 (Opportunity Discovery)

全ての始まりは、どこにビジネスの可能性があるかという「事業機会」の発見にある。しかし、それは天才的なひらめきを待つことではない。コンサルティングの事業機会の探索は、より構造的かつ意図的に行われる。その代表的な手法が、「テクノロジーの進展仮説」と「社会変化の仮説」を掛け合わせるアプローチだ。

例えば、「AIによる画像認識技術の高度化(テクノロジー)」と「労働人口の減少と高齢化(社会変化)」という2つのメガトレンドを掛け合わせると、「熟練工の技能伝承を支援するAIサービス」や「高齢者見守りシステム」といった事業機会の仮説が生まれる。このように、未来を見立てるための複数のレンズ(テクノロジー、社会、政治、経済など)を持ち、それらを組み合わせることで、これまで見えていなかった事業のシーズ(種)を発見する。これは、新しい組み合わせからアイデアを生み出すという、イノベーションの本質を突いたアプローチである。

関連記事:管理者の目標達成のためのAI活用法

2. 顧客課題の発見と深掘り (Customer Problem Discovery & Deepening)

有望な事業機会を発見したら、次は「顧客は誰か?」「その課題はなにか?」を突き詰めるフェーズに入る。ここが、コンサルティング・プロセスの心臓部であり、最も知的な体力を要する部分だ。

まず、「誰のためのサービスか?」を定義するために、市場をセグメンテーションし、初期のターゲット顧客候補を選定する。そして、その顧客候補に対して、主にインタビューを通じて課題仮説をぶつけ、検証していく。重要なのは、顧客の言葉を鵜呑みにしないことだ。顧客が口にする「要望」の裏には、本人も気づいていない、より本質的な「課題」や「目的」が隠されていることが多い。

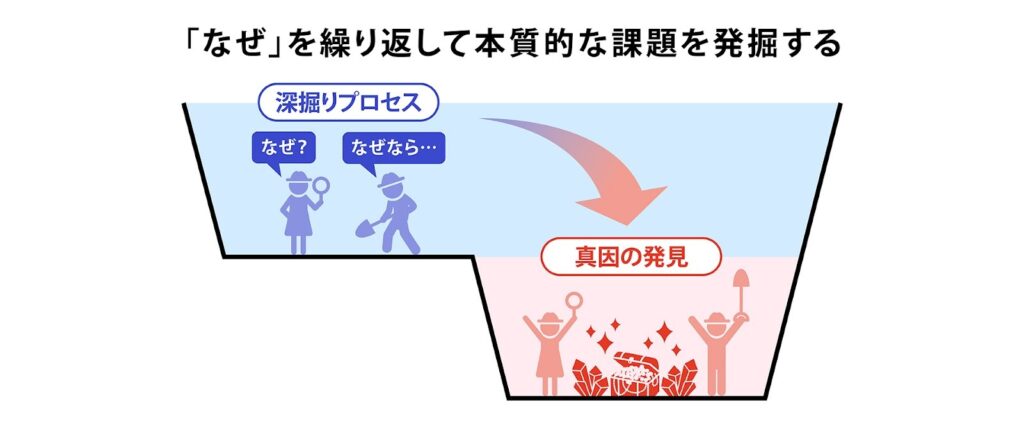

ここでコンサルタントが用いるのが、課題の「深掘り」の技術である。例えば、「この作業に時間がかかって困っている」という顧客の声に対し、「なぜ時間がかかるのですか?」と問いを重ねていく(いわゆるなぜなぜ分析)。

「なぜなら、手作業でデータを転記しているからです」

「なぜ、手作業なのですか?」

「なぜなら、システムが古く、連携できないからです」

「なぜ、システムを刷新しないのですか?」

「なぜなら、投資対効果を説明できるだけの明確なデータがないからです」

このように問いを繰り返すことで、表面的な「作業時間」という問題の奥にある、「投資判断のためのデータ不足」という「真因」に辿り着くことができる。この真因こそが、本当に解決すべき課題であり、競合他社が見過ごしている大きな事業機会となりうる。顧客自身が気づいていない課題の真因を特定し、言語化して提示すること。それは、コンサルティングが提供する根源的な価値の一つである。

3. 解決策(MVP)による仮説検証 (Solution (MVP) Hypothesis Testing)

解くべき真因が特定できたら、次は解決策(ソリューション)の仮説構築と検証に移る。しかし、ここでいきなり完璧な製品・サービスを開発しようとしてはならない。それは、これまでの議論を台無しにする、プロダクトアウトへの逆戻りを意味する。

ここでの鉄則は、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を用いて、仮説を高速で検証することだ。MVPとは、顧客の課題を解決できる最小限の機能を備えた、不格好で未完成な試作品のことである。それは、精巧なパワーポイント資料かもしれないし、手作りのモックアップ画面かもしれない。重要なのは、最小限のコストと時間で作り、「この解決策は、本当にお金を払う価値があるか?」という仮説を、実際の顧客にぶつけてみることだ。

顧客がMVPに触れた際の反応(「これはすごい!」という熱狂か、「ふーん」という無関心か)は、何十枚もの市場調査レポートよりも雄弁に、その解決策の価値を物語る。もし反応が芳しくなければ、それは失敗ではない。貴重な「学び」である。顧客からのフィードバックに基づき、解決策の仮説を修正(ピボット)し、再びMVPで検証する。この「構築→計測→学習」のサイクルを、週単位、あるいは日単位のスピードで回し続ける。この高速回転こそが、不確実な市場で正解を見つけ出すための、最も効率的な航海術なのである。

【無料ダウンロード】「計画倒れ」を根絶!現場の行動を変えるノウハウ集

第5章:『自走』する事業開発チームの条件

これまで述べてきたコンサルティングの思考法とプロセスは、決して一人の天才が生み出すものではなく、チームによる組織的な活動によって実践される。しかし、そのチームは、既存事業を運営する組織とは全く異なる原理で動く「特殊部隊」でなければならない。不確実性の高い新規事業開発を、既存事業の論理や物差しで管理しようとすれば、その挑戦の芽は確実に摘み取られてしまう。

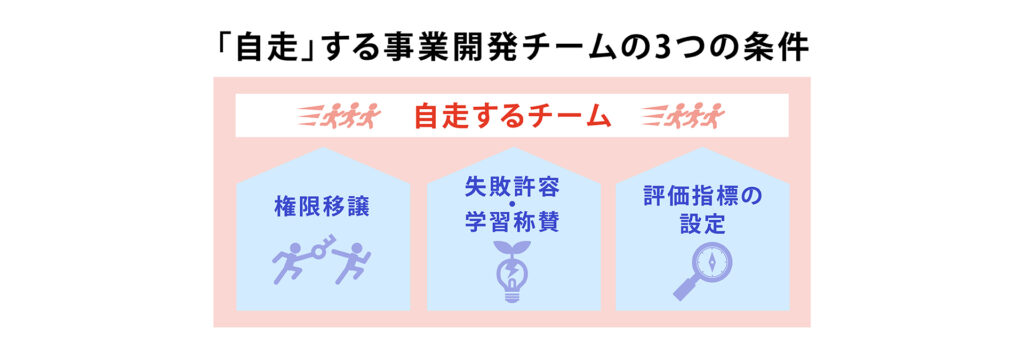

では、『自走』する事業開発チームには、どのような条件が必要なのだろうか。

第一に、「小さなチームへの権限移譲」である。新規事業開発は、意思決定のスピードが命だ。仮説検証のサイクルを高速で回すためには、現場のチームが自らの判断で迅速に動き、必要に応じて方向転換(ピボット)できる裁量を持たなければならない。幾重もの承認プロセスや稟議を必要とするような従来の組織構造は、このスピード感を根こそぎ奪う。経営層は、チームを信頼して大胆に権限を移譲し、結果ではなく、その「学習の速度と質」を評価する覚悟が求められる。

第二に、「失敗を許容し、学習を称賛する文化」の醸成である。仮説検証のプロセスは、言い換えれば「賢い失敗」を繰り返すプロセスだ。立てた仮説の大半は、検証の結果、間違っていることが明らかになるだろう。これを「失敗」として断罪する文化の中では、チームは萎縮し、誰もリスクを取らなくなる。結果として生まれるのは、当たり障りのない、革新性のないアイデアばかりだ。重要なのは、失敗そのものではなく、その失敗から何を学び、次の仮説にどう活かしたかである。失敗はコストではなく、未来への投資であるという認識を、組織全体で共有する必要がある。

第三に、「既存事業とは異なる評価指標」の設定だ。既存事業は、売上や利益といった財務指標(結果指標)で評価される。しかし、立ち上げ期の新規事業に同じ指標を適用するのは、生まれたばかりの赤ん坊に、大人と同じ重量挙げをさせるようなものだ。この段階で見るべきは、結果ではなく、未来の成功に繋がる「活動指標(プロセス指標)」である。例えば、「一週間に検証した仮説の数」「顧客インタビューの実施件数」「MVPに対する顧客の熱狂度」といった指標が、チームの進捗を測る上でより重要となる。

これらの条件を備えたチームは、いわば「社内コンサルティングファーム」として機能する。彼らは、外部のコンサルタントに依存するのではなく、自社の未来を自らの手で創出するための思考とスキルを組織内部に蓄積していく。それは、一過性のプロジェクト成功に留まらない、企業にとって最も価値ある無形資産となるだろう。

関連記事:Daily Learning – 日々学ぶことを行動習慣化し、一流のプロフェッショナルたれ –

第6章:結論 – 自社の未来を創出するコンサルタントたれ

本稿を通じて、不確実性の時代における新規事業開発の新たな航海術について論じてきた。その要諦を要約すれば、以下のようになる。

多くの新規事業が失敗するのは、未来が予測不能であるにもかかわらず、完璧な地図を描こうとする旧来の計画主義に固執しているからだ。特に、「顧客の課題」という全ての事業の出発点を見失い、自社の技術やアイデアを起点とする「プロダクトアウト」の罠に陥ることが、致命的な失敗の源流となっている。

この「地図のない航海」を乗り切るための唯一の羅針盤は、コンサルティングの思考法、すなわち『仮説思考』である。答えのない問いに対し、「顧客の課題」に関する仮説を立て、MVP(実用最小限の製品)を用いて高速で検証し、市場から学び、仮説を修正していく。この「構築→計測→学習」のサイクルこそが、不確実な海で正しい航路を見出すための科学的アプローチである。

そして、このプロセスを実践するためには、権限移譲され、失敗を許容する文化に支えられた、「自走する事業開発チーム」が不可欠となる。彼らは、外部の専門家に頼るのではなく、自らが社内コンサルタントとして機能し、事業創出の能力を組織のDNAとして根付かせていく存在だ。

結論として、不確実性の時代に企業が持続的に成長し続けるためには、企業自身が「新規事業開発のコンサルタント」にならなければならない。それは、特定のプロジェクトを外部コンサルタントに委託するということではない。自社の未来を自ら切り拓くための思考法、プロセス、そして組織能力を、企業の内側に恒久的に実装することだ。

もはや、新規事業開発は一部の専門部署だけのものではない。経営者から現場の担当者まで、全てのビジネスパーソンがコンサルタントのような視座とスキルを持ち、顧客の課題と向き合い、仮説検証を繰り返す。そのような組織こそが、変化を脅威ではなく機会として捉え、不確実性の波を乗りこなしていくことができる。

本稿を読んだ皆様が、明日から実践できる第一歩は何か。それは、担当する製品やサービスについて、「これは、顧客のどのような『真因』を解決しているのだろうか?」と改めて問い直してみることだ。その問いこそが、あなたの組織を、未来を創出するコンサルタント集団へと変革させる、確かな始まりとなるだろう。