管理職として次のステージへ成長するには、まず自分の「現在地」を正確に把握することが重要です。本コラムでは、マネジメント力を自己評価するための5つの評価軸(方針・率先垂範・課題解決・行動促進・意思決定)を解説。さらに、レベルごとの成長課題と実践ステップを具体的に紹介します。チームの成果を最大化し、自律的に成長するマネージャーを目指す方に最適な実践ガイドです。

【無料ダウンロード】議論疲れから脱却するには?組織マネジメントノウハウ集はこちら

目次

序章:なぜマネジメント力を自己評価することが重要なのか

あなたは今、「管理者」としてチームを率いる立場にあるかもしれません。あるいは、そのキャリアを目指し、自身の能力を飛躍的に高めたいと考えているかもしれません。

「管理者」の役割は、単に部下を管理・統制することではなく、チームの目標達成のために戦略を立て、推進し、メンバーの成長を促す、極めて能動的で包括的な役割が求められます。

このような役割を持っている方々が一般的には管理者と呼ばれていますが、どうも日本語の管理者という言葉はどこかしっくりこない…。きっと“管理”や“管理する”という言葉のイメージが統制的だからでしょう。

ですので、ここからは“管理”という表現はできるだけ用いず、 “Manager/マネージャー”を用います。“管理する人”ではなく、“マネージする人”と表現していきます。

さて。

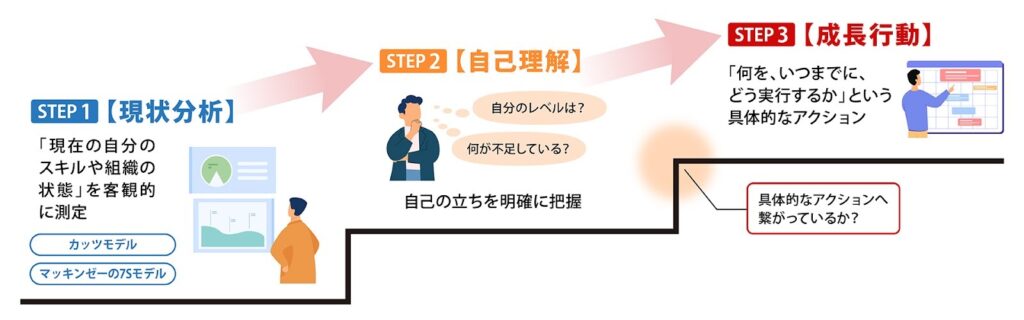

自分のマネジメント力が、自社内で、あるいは世の中全般のマネージャーと比較して、どの程度のレベルにあるのかを、あなたは客観的に把握できていますか?

あなたがお勤めの企業にはそれを測るフレームワークが導入されていて、ご自身の評価が可視化されているかもしれません。テクニカル・ヒューマン・コンセプチュアルという3つのスキルを基礎とするカッツモデルや、マッキンゼーの7Sモデル、そこから発展した様々なフレームワークがあることでしょう。

では、それらの会社から提示されるアウトプットからご自身の立ち位置を同定し、成長に向けた具体的アクションを理解できていますか?

そもそも、マネージャーとしてのレベルアップを普段、意識していますか?

こちらもおすすめ:リーダーシップとマネジメントの観点から考える生産性向上戦略

成果を最大化するための「現在地」把握

マネージャーとして成功するには、360度評価のような他者評価に加え、感情論や自己満足ではない自己評価が不可欠です。

なぜなら、「ゴールアチーバー(目標達成者)」であるためには、自身の強みと弱みを正確に把握しなければ、戦略を立てることも、リソースを最適に配分することもできないからです。自己評価は、目標達成に向けた第一歩を踏み出す前に欠かせない前段取りなのです。

成長を永続させる「自律的成長」のサイクル…が回っているか?

マネージャーとしての熟達は、上司や組織からの評価を「受動的に待つ」姿勢では拓けません。

ご自身の能力を客観的に測り、次のレベルの定義との間に存在するギャップを特定すること。これがマネージャーである自分の成長を自律的に促進する「当事者」となるための出発点となります。これが個々のマネージャーに留まっていれば、恩恵を受けるのはその方だけです。当事者として自らを成長させるマネージャーが組織内に増えていくことで、組織は「学習する組織」となり、成長していきます。

それがマネジメントというものであり、わざわざ言うまでもないことです。しかし、私がこれまで探観してきた経験で申し上げると、このような「マネージャーの“自律的成長”のサイクル」の重要性は、見過ごされがちだと思います。

「自律的成長」サイクルの意義

ベテランの登山家が、難易度の高い山頂を目指すとき、最も重要視するのは、自身の立ち位置評価の精度です。登山家は、GPS等のツールや自身の経験則やデータを駆使し、現在地、一定期間にたどり着くべき箇所、最終ゴールから逆算した進捗評価、残りの体力や登山資源という内部環境と天候などの外部環境を正確に把握しなければなりません。

このように立ち位置評価は多軸であり、なによりそれを誤れば、目標未達どころか命に危険に晒されます。

常に過去よりも高みを目指すという意味ではマネージャーも同じです。その路を暗中模索ななか突き進んでいるという点も同じです。それならば自己の立ち位置評価は、同様の重要性を持つはずです。

本稿の構成

本稿は、あなたの「マネージャーとしての立ち位置評価」を使いこなし、次なる高みを目指すための実践ガイドです。ご自身にとってピンとくる部分だけでもいいので、ぜひ自分事化し、ご自身の成長に役立てていって下さい。本稿の論点を一覧化した資料を提示します。これを参照しながら、次章以降をお読み下さい。

第1章:管理者のレベルを測る「5つの評価軸」の構造と妥当性

立ち位置評価とは、レベル評価と言い換えられます。マネージャーにもレベルがある、ということです。ここでいうレベルとは、単なる職位の上昇ではなく、率いるチーム総力を駆使した成果の極大化であり、そのための能力と影響力の「進化」です。

本章ではその能力と影響力の進化を評価する【5つの評価軸】を提示します。

1.1. 評価軸の全体像

ここでは「マネージャーのレベル」を、Level 1(上司の指示に依存)からLevel 5(自ら未来を創造し、全社を動かす)までの5段階で定義しています。

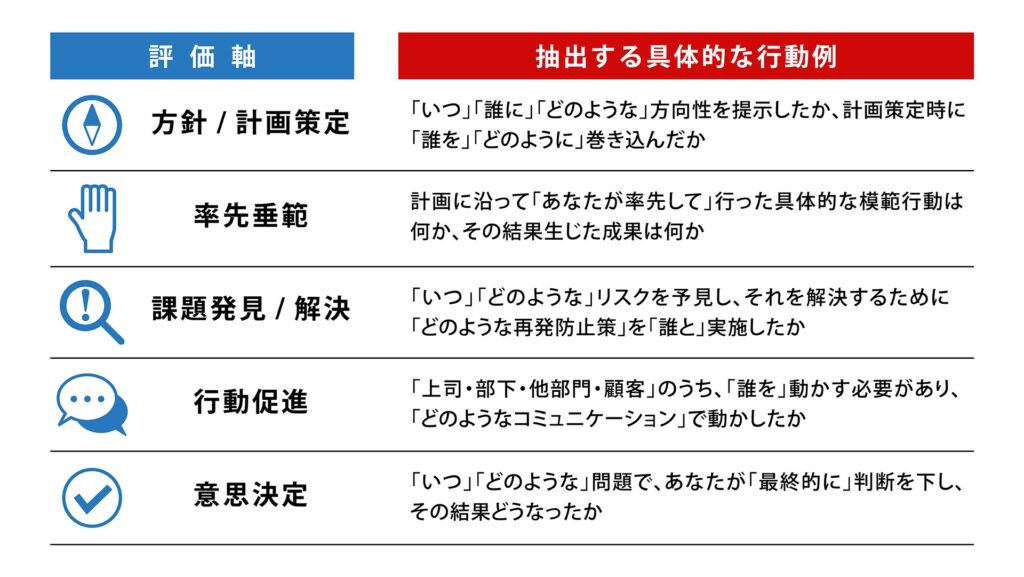

このレベルを構成するのは、以下の5つの評価軸です。

- 方針/計画策定

- 率先垂範

- 課題発見/解決

- 行動促進

- 意思決定

これらは、管理者としての成功を収めるために不可欠な要素です。そしてLevel 5は、すべての行動が「自ら」の覚悟と「広範な影響力」に基づく極めて高いレベルになっています。

1.2. 評価軸の妥当性:マネージャーに必須の5要素

こちらもおすすめ:管理職の「真の役割」とは?人生を豊かにする管理者になるためのガイド

まずは評価軸からみていきましょう。

この5つの評価軸がマネージャーの能力を測る基準として妥当かどうかを検証します。

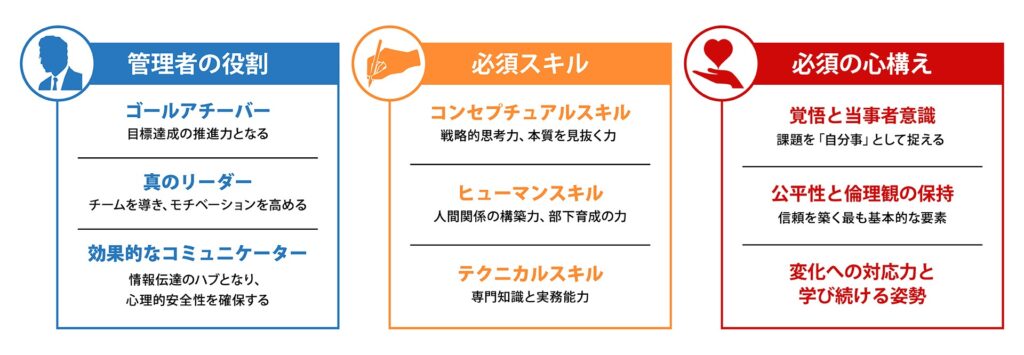

「真のマネージャー像」とは、単なる「管理・統制」を超え、能動的で包括的な役割を果たす存在です。このマネージャー像は、以下の3つの主要な役割と、それを支える3つの必須スキル、そして確固たる心構えによって成り立っています。

まずは、5つの評価軸の妥当性をみていきましょう。妥当性評価は、「それが何を意味するのか」、「その最高レベルはどのような状態なのか」、「この2要素が論拠として正しいか」の検討を通じて行います。

ざっと見渡して「概ね正しそうだ」と思った方々は、これ以降の込み入った説明はスキップしていただいて結構です。

① 方針/計画策定:組織のエンジンとなる戦略的思考力

- Level 5の要件: 自ら未来を見据えて、進むべき方向性や目標を提示し、計画策定に主要メンバーを巻き込める(熱を持たせる)。

- この能力は、複雑な状況から本質を見抜き、将来を見据えた計画を立てるコンセプチュアルスキルの最たるものです。Level5のマネージャーは、自らが描いたビジョンを共有し、チームの「ビジョンと目標の共有」を担う真のリーダーとしての役割を果たし、方針/計画を組織を動かす「エンジン」とすることができる方々です。

② 率先垂範:リーダーとしての信頼の基盤

- Level 5の要件: 方針/計画に沿って、自ら模範となる行動を継続し、成果を創出できる。

- 口で指示するだけでなく、困難な仕事にも積極的に関わり、自ら汗をかく姿勢は、メンバーに「信頼関係」を築き、「この人について行こう!」と思わせるものです。これは、真のリーダーシップの最も強力な示し方であり、他のどの行動軸もこの「模範」なくしては機能しません。

③ 課題発見/解決:問題解決者としての機能

- Level 5の要件:リスクを予見し、未然防止ができるとともに、早期に課題発見・解決・再発防止策の実施ができる。

- 現場の具体的な問題を解決し、再発を防ぐ能力は、業務を遂行するためのテクニカルスキルに基づいています。また、リスクを予見し、失敗を恐れず挑戦し解決に向かう姿勢は、「失敗を糧とするポジティブな心構え」であり、管理者が「問題解決者・推進者」として機能するための核心能力です。

④ 行動促進:影響力の輪を広げるコミュニケーター

- Level 5の要件:成果創出のために、上司・部下・他部門や顧客やパートナーを動かすことができる。

- これは、単なる指示命令ではなく、チーム内の協調性はもちろん、傾聴力、共感力、交渉力など、高度なヒューマンスキルを駆使して、広範なステークホルダーに影響を与える能力です。管理者は、チーム内の情報伝達のハブとなり組織を縦横無尽に動かす「効果的なコミュニケーター」としての役割を担っていることの証明です。

⑤ 意思決定:覚悟と実行力の集大成

- Level 5の要件:管掌範囲内のスピーディーに妥当な判断や全社への提言ができる」。

- 曖昧な状況でも迅速に決断を下し、その判断に当事者意識と責任を持つことは、管理者に求められる最も重い役割の一つです。Level 5での「全社への提言」は、自身のコンセプチュアルスキルと実行力が組織全体に影響を与え、会社を動かすという強い想いとその実現への自信の表れです。

1.3. 評価軸の妥当性:喩えるなら…?

何だか小難しくなってきましたので、マネージャーを「高性能なスポーツカー」に喩えてみましょう。

- エンジン(方針/計画策定): 組織やチームを目標へ向かって動かす動力源。

- ハンドル(意思決定): 曖昧な状況で迅速に進む方向を定める決断力。

- 変速機(行動促進): メンバーや他部門といった多様なリソースを最適な速度で動かすための連携・推進力。

- ナビゲーション(課題発見/解決): 目標達成のルート上のリスクを予見し、障害物をいち早く特定・回避する能力。

- シャーシ(率先垂範): どんな困難な路面(課題)でも姿勢を崩さず、チームに安定感と信頼を与えるリーダー自身の模範的な行動。

一つでも機能が欠ければ、車(チーム)は最高速度(パフォーマンス)を出すことができませんね。5つの軸がLevel 5になったとき、チームは最大パフォーマンスを発揮するのです。

第2章:マネジメントレベルの客観的な自己評価実践ガイド

「5つの評価軸は、どうやら妥当そうだ」とご理解頂けましたでしょうか。

では次に、あなたのレベルを自己評価して頂きます。自己評価は、厳しすぎても甘すぎても意味がありません。客観的な「行動事実」に基づいて行うことが重要です。

こちらもおすすめ:管理職に求められるマインドセット 行動と組織を変革する内なるエネルギー

2.1. 自己評価に不可欠な「マインドセット」

自己評価を成功させるために、まずは以下の心構えを徹底してください。

- 公平性と倫理観の保持: 評価軸の定義に照らし、誰に対しても恥ずかしくない、公平な視点で自身の実績を見つめ直してください。都合の良い事実を避け、成功と失敗の両方から学ぼうとする当事者意識が不可欠です。

- 「まだできていない (Yet)」の姿勢: 不足している能力や達成できていないLevelの定義が見つかったとしても、それを自己否定に繋げる必要はありません。大切なのは、「これはまだLevel 5に達していない」という認識を持ち、成長のためのポジティブなステップとして捉える成長希求の姿勢です。

2.2. 5つの軸とLevel定義を照合するプロセス

では具体的な自己評価のステップをお示しします。

ステップ1: 5つの評価軸ごとに「行動と結果」を抽出する

過去1年間(または直近のプロジェクト/タスク)を振り返り、5つの評価軸それぞれについて、具体的な行動と、それによって生じた結果を抽出してください。

ステップ2: 最も多く該当するレベルを特定する

抽出した「行動と結果」を、下図「管理者のレベル」のLevel 1~5の定義と照合します。

例えば、計画策定の行動が「上司などの指示や助言の下で、方向性や目標を提示し、大まかな計画の策定を部下に依頼できる」に最も多く該当する場合、この軸はLevel 1と特定されます。

5つの軸すべてにおいて、最も多く該当するレベルを特定し、それがあなたの現在のマネジメントレベルの複合的な「現在地」となります。

自己評価にあたっては、厳密性はいったん、横に置いておきましょう。「だいたい、これくらい」で結構です。厳格な評点を求めることが目的ではないからです。ご自身の立ち位置を、ざくっと知る。これだけで充分です。

ステップ3: 次のレベルへの具体的なギャップ(ネクストレベルの課題)を特定する

現在のレベルが特定できたら、そのレベルの定義と、次のレベルの定義を比較し、具体的なギャップを洗い出します。

- 例: 現在の「課題発見/解決」がLevel 3(課題発見・解決ができる)の場合、Level 4の定義(再発防止策を立案・実行ができる)と比較し、「立案はできるが、実行・定着まで持っていけていない」という具体的な課題を特定します。

このギャップこそが、あなたが次に力を注ぐべき「ネクストレベルの課題」となります。

2.3. 意思決定における権限と影響力の点検

「意思決定」の軸を評価する際、最も難しいのが「判断の妥当性」と「自律性」です。以下の視点で点検してください。

- 誰の指示に基づく判断だったか:

- Level 1/2: 多くの判断が「上司の指示や助言の下」で行われていないか

- Level 3/4: 自身の管掌範囲内であれば、上司の指示を仰ぐことなく「妥当な判断」を下し、実行を完結できているか

- 意思決定の影響範囲:

- あなたの判断が、部門やチームだけでなく、「全社への提言」という形で組織全体に影響を与え、承認を得た事例があるか。これがLevel 5を測る決定的な基準となります。

関連記事:管理職に求められるマインドセットはこちら

第3章:レベルアップを加速させる実践ガイダンス(Level 1→4)

自己評価で特定した「ネクストレベルの課題」を乗り越えるための、具体的な実践ガイダンスをLevelごとに解説します。ご自身にとって意味あるレベルアップのヒントを得て下さい。

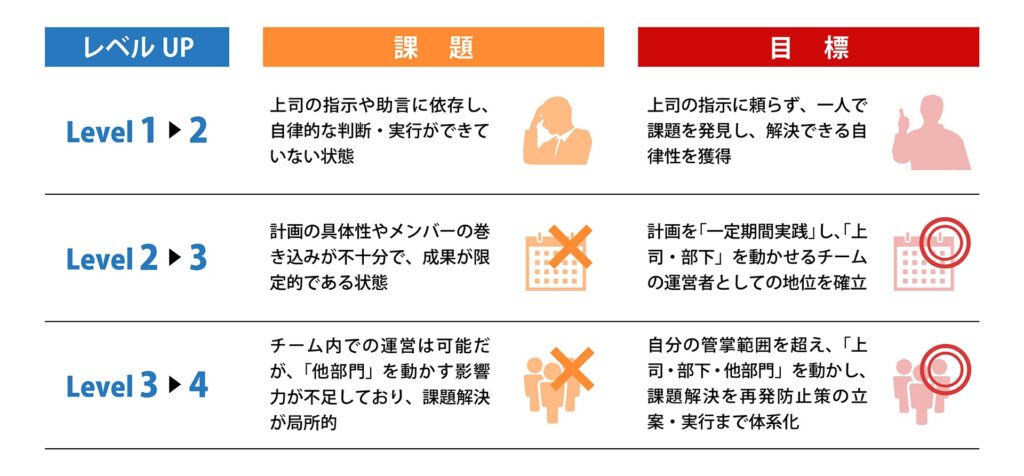

3.1. Level 1からLevel 2へ:指示依存から「自律的実行」を確立する

【Level 1の課題】:上司の指示や助言に依存し、自律的な判断・実行ができていない状態

【目標】:上司の指示に頼らず、一人で課題を発見し、解決できる自律性を獲得する

具体的な策:テクニカルスキルの徹底強化と意思決定トレーニング

Level 2は、方向性を自ら提示し、大まかな計画を部下に依頼できる段階です。この「自ら」の行動を支えるのが、組織運営の土台となるスキルです。

- テクニカルスキルの再習得: 部下からの質問に対し、上司に聞かずに即答できるレベルで、管掌範囲の専門知識を再習得する。自身の専門性が確固たるものとなることで、「方針/計画策定」の自信に繋がり、自律性が生まれます。

- 意思決定の「自己責任」トレーニング: 業務範囲内での意思決定を実践し、失敗を恐れず自己責任で行動する回数を増やします。上司に相談する前に、必ず「自分ならどう判断するか」を具体的に言語化し、上司の判断と比較することで判断の精度を高めます。

- 問題解決者意識の醸成: 「問題解決者」としての意識を持ち、小さな課題に対しても「これは自分の責任で解決する」という強い当事者意識を持つ訓練をします。小さな成功体験を積み重ねることで、自律的な行動が習慣化されます。

3.2. Level 2からLevel 3へ:組織内での「協調と計画」を深める

【Level 2の課題】:自律的な実行は可能になったが、計画の具体性やメンバーの巻き込みが不十分で、成果が限定的である状態

【目標】:計画を「一定期間実践」し、「上司・部下」を動かせるチームの運営者としての地位を確立する

具体的な策:ヒューマンスキルの磨き込みと体系化された計画

Level 3は、主要メンバーへの具体化依頼や計画レビューができる段階であり、チーム運営の核となります。

- 「伴走と支援」の対話実践: ヒューマンスキルを磨き、「傾聴」の姿勢で部下一人ひとりの意見や価値観を深く理解します。メンバーの豊かな人生を育むキャリア支援につながる「伴走と支援」 の対話を実践し、信頼関係と行動促進力を高めます。

- 計画への「再発防止策」組み込み: 課題解決において、「単に解決した」で終わらせず、その後の計画に再発防止策を具体的に盛り込み、実行を担保します。これにより、「課題発見/解決」の軸がLevel 3(立案)からLevel 4(実行)へ進化するための基盤が築かれます。

- 部分的な計画レビューの実践: 部下に依頼した計画の「部分的なレビュー」を定期的に実施することで、方針/計画策定の精度を高め、部下との協調性を深めます。これは、チームの「学習する組織」化を促進する第一歩です。

3.3. Level 3からLevel 4へ:影響力の輪を「他部門」へ広げ、課題解決を体系化する

【Level 3の課題】:チーム内での運営は可能だが、「他部門」を動かす影響力が不足しており、課題解決が局所的である状態

【目標】:自分の管掌範囲を超え、「上司・部下・他部門」を動かし、課題解決を再発防止策の立案・実行まで体系化する。

具体的な策:コミュニケーションとコンセプチュアルスキルの最大化

Level 4は、自ら方向性を提示し、他部門を含めた広範なメンバーを動かし、計画修正までできる段階です。

- 心理的安全性を担保した影響力の拡大: 効果的なコミュニケーターとして心理的安全性を担保し、他部門との協調を促します。高度なヒューマンスキルに基づき、部門間の壁を越えた協調的な行動促進が可能になります。

- リスク予見の訓練: 目の前の課題解決だけでなく、Level 5の核となる「リスクの予見」能力を高めます。外部情報を取り入れ、高度なコンセプチュアルスキルに基づき、将来のリスクを予見し、未然防止策を立案・実行する訓練を行います。

- 上司への「修正提案」の実践: 上司からの方向性や目標提示に対して、単に受け入れるだけでなく、現状や予見されるリスクに基づいて「この計画では不確実性が高いので、このように修正したい」と具体的な論拠を添えて修正提案する訓練を行います。これがLevel 5の「全社への提言」の予行演習となります。

終章:レベルアップの道のりが管理者と人生にもたらす「豊かな意味」

4.1. そしてレベル5へ

レベル4で獲得した振る舞いや信条、技、行動習慣を自分のものにし、その範囲やスピード、確実性を高めていく先にレベル5があります。この領域に達すれば、「自分はプロフェッショナル・マネージャーの仲間入りをした」と自己評価できるでしょう。

4.2. 成長を永続させる「学習する組織」の設計図

Level 4、そしてLevel 5を目指す旅は、一度の評価や行動で終わるものではありません。真のマネージャーは、常に変化に対応し、失敗を糧に進化し続ける学び続ける姿勢(心構え)を、自らのマネジメント文化として定着させます。

自己評価とレベルアップを繰り返すサイクルこそが、あなた自身を「学習する組織の牽引者」へと設計し直す最高の機会となるのです。

4.3. 管理者の進化が人生にもたらす高揚感

Level 5の能力を獲得する道のりは、決して平坦ではありません。しかし、その過程で得られるものは、役職や給与といった表面的な報酬にとどまりません。

あなたの成長希求が、仕事上の役割を超え、「人生とは成長希求することである」というメッセージを、あなた自身が体現することになります。

この能動的な姿勢は、部下や同僚への最も強力な刺激(ロールモデル)となり、組織活性化のエネルギーを生み出します。

そして、困難を乗り越え、自己の能力を高め、チームの成長と組織の成功に直結した瞬間に訪れる深い達成感と自己肯定感こそが、管理者としてしか味わえない高揚感であり、あなたの人生を豊かに彩る「豊かな意味」となるのです。

関連記事:マネージャー育成に関する記事はこちら