キャリア形成のセルフマネジメントを、磨くべき能力、戦う場所、仕事で大事にしたいことの3つの問いで解説します。自己概念とライフロールの視点から、あなたらしいキャリアと充実した働き方のヒントを探ります。

株式会社アバージェンス

エグゼクティブ・マネージング・パートナー

渡部 公太郎

第一章:磨くべき能力・スキルとは何か?

だいぶ昔になりますが、とある社長から仕事の後に、「なんでそんなに一生懸命仕事するの?」とご質問いただいたことがありました。唐突な問いかけにどうお答えしたかは記憶がボンヤリしているのですが、仕事に全力投球していた私はそのお言葉を称賛として受け止め、とても嬉しく感じ、今でも胸に残っています。そしてこのことをきっかけに考えるようになったのが、『仕事で何を追求するか』でした。皆さまの場合はどうでしょうか?

この命題に対する問いはいくつかあります。例えば、どのような仕事でも必ず身に付けなければならない能力・スキルというものがあり、その『必要な能力・スキルが何なのか』という“第一の問い”があります。マーケッターなら4Pに代表されるようなマーケティング全般に関する的確な調査や計数分析の能力、プレゼン能力、海外で働くなら語学能力など、実に多彩な能力が求められます。そして、これら能力・スキルをいかに磨いていくかを検討し実践する必要があります。

“第二の問いは、『どの能力をどこでどうやって活かすのか』です。戦う場所を選ぶことは戦略的に重要なことです。

第二章:どこで戦うのか?

「何かを極めたいなら、ライバルがたくさんいる分野に突入するというのもいい。逆に、ライバルがひしめく場所よりも、そのライバルたちが見落としている場所、スキマを見つけて、そこで戦うというのもいい。」(松下幸之助氏)と言います。

「ブルータス、おまえもか」で知られるガイウス・ユリウス・カエサル氏は「競争が激しい場所で2位になるよりも、競争が激しくない場所で1位になるほうが良い。」と考えていたようです1。「あなた以上に才能がある人はいっぱいいる。生半可な気持ちでは世の中はやっていけない。」(日本のアニメ演出家 富野由悠季氏)のが世の常です。だから、競争相手が少ない場所を選ぶのもいい。

多くの人は自分の一番の能力『ファースト能力』をもってその世界に飛び込もうとする傾向があります。一番の得意領域なわけですから気持ちはよくわかります。語学が得意な人が通訳・翻訳の仕事など語学力で勝負する、などがそれです。

しかし、その折角の能力が大勢の達人たちの中に埋もれてしまうリスクがあります。そこで、二番目の能力『セカンド能力』を活かせる分野を選び、そこで『ファースト能力』をサブとして使う、という考え方が浮かびます。言い換えると、自身のウリになる『セカンド能力』を持つと、自分の価値を一層高めることができるというわけです。

第三章:仕事で何を大事にしたいのか?

人は多様な可能性を持ち、様々な仕事を選択することができます。

その時に、「一番大事なことは、自分が“どこ”にいるかということではなく、“どの方角に”向かっているか、である。」(米国の医師・詩人 オリバー・ウェンデル・ホームズ氏)のならば、『自分は仕事において何を大事にしたいのか』という“第三の問い”が見つかります。

キャリア発達理論の提唱者ドナルド・E・スーパー氏(米国の経営学者、心理学者)は、「職業発達は個人の発達の一つの側面で知的・情緒的・社会的発達などと同様に発達に一般的な原則に従っており、キャリア発達の過程は、職業を通して自己概念を実現することを目指した漸進的、継続的、非可逆的なプロセスである。」と言っています2。

ここで、『自己概念』とは、“自分とはなにか”、“自分自身をどのように感じ考えているか”、“どういう存在でありたいか”といった主観的自己と、“他者からの客観的なフィードバックに基づき自己によって形成された自己についての概念”という客観的自己の2つが統合された概念です。個人が生育した社会、文化など様々な要因から影響を受けながら、長期にわたって個人の内部で形成(統合と妥協)されていき生涯にわたって発達し変化するものなのだそうです。

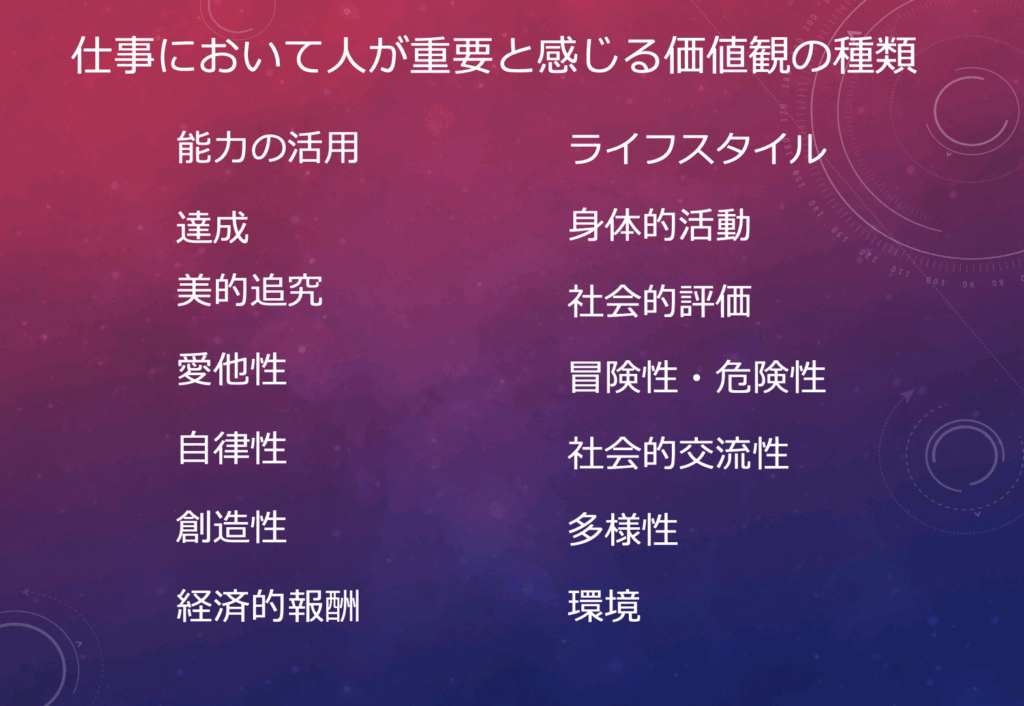

スーパー氏は、『自分はどんな仕事をしたいのか』、『自分はどんな仕事ができるのか』、『自分は仕事において何を大事にしたいのか』に対する自分なりの考えを“職業的自己概念”と呼んでいます。仕事において人が重要と感じる価値観の種類を14に分類しています(下図のとおり)。この中で、どれか或いはいくつかの労働価値が組み合わさって、各個人の仕事に対する価値観が形成されていると説いています。読者の皆さまにはどれに当てはまりますでしょうか?

最終章:自身が大事にしたいことは何か

スーパー氏は、キャリアというものを職業的活動に限定して考えていません。キャリアディベロップメントにおいて最も重要な要素はあくまでも『自己概念』であると言います。

人生のある年齢や場面での様々な役割を分類(こども/学生/職業人/配偶者/家庭人/親/余暇を楽しむ人/市民等)し、それを『ライフロール』と言い。「人は自分にとって重要な価値観を、“仕事”あるいは“他のライフロール”において達成しようとする」と主張しています。

つまり『自分にとって大事なこと』を全て仕事で実現しようとしなくてよい、ということです。

ライフ・ワーク・バランス3と言われるようになって久しいですが、その概念の社会認知や制度化等がいくら進んでも、ご本人の中で『自身が大事にしたいことは何か』、『それがどこでどうバランスされているのか』が整わなければ意味を成しません。踏まえ、仕事を位置付け直してみると、仕事の集中力や生産性が高まったり、限られた時間内で成果を出すためにタスクの優先順位づけや時間管理意識が向上したり、複数のライフロールで得た経験や刺激が新しいアイデアや視点として仕事に活かされる等の利点が見い出せますし、また、バーンアウトや離職リスクを抑えるという意味では、部下をお持ちの方はご自身だけの問題にとどまらないでしょう。

ご自身を今一度見つめ直す機会となれば幸いです。

以上

1 超訳 孫子の兵法「最後に勝つ人」の絶対ルール( 2013)田口 佳史(著)、三笠書房

2 D・E・スーパーの生涯と理論( 2013)全米キャリア発達学会 (著), 仙﨑 武 (監修), 下村 英雄 (監修)、図書文化

3 ワーク・ライフ・バランスと働き方改革( 2011)佐藤 博樹 (著), 武石 恵美子 (著)、勁草書房