現代のビジネス環境は、かつてないほどの速さで変化し、複雑さを増しています。このような時代において、組織の成長と持続的な成功を支える要となるのが「マネジャー」の存在です。しかし、多くの企業でマネジャー育成の仕組みが形骸化し、その真価を発揮できていない現状があります。本稿では、この課題に深く切り込み、これからの時代に真に機能するマネジャー育成のあり方を探求していきます。

【無料ダウンロード】数字で見る事例「アバージェンスが変革した各社のリアル」

目次

マネジャー育成の形骸化が招く組織の停滞

一定の規模を持つ企業であれば、マネジャー育成のための仕組みは必ず存在します。自社で綿密に作り上げた研修プログラムを持つ企業もあれば、外部の専門機関が提供する研修を自由に受講できる制度を導入している企業、あるいはその両方を兼ね備えている企業も少なくありません。人材開発部門は、マネジャーが育つことで業績が向上し、組織が活性化することを願い、より良いプログラムを懸命に企画・運営しています。事業ラインの幹部もまた、これらのプログラムを最大限に活用し、次世代のマネジャーが育っていくことを願っています。

しかし、残念ながら、これらの企業が用意した研修プログラムは、しばしば受講者から敬遠されがちです。積極的に利用し、自らのマネジメントに取り入れようとする管理者候補生や成り立てのマネジャーは少なく、経験豊富なベテランマネジャーに至っては関心すら示さないケースをよく見かけます。結果として、せっかくのマネジャー育成の仕組みが形骸化してしまっているのです。

では、なぜこのような形骸化が起きてしまうのでしょうか? 答えはシンプルです。それは、受講者であるマネジャー候補生や成り立てマネジャーにとって、プログラムの内容が具体性に乏しく、自分の担当業務やマネジメントに何をどう活かしたらよいかが分からないからです。つまり、プログラムの「主役」であるはずの受講者が不在の状態に陥っている。主役不在のプログラムは、必然的に形骸化へと向かう運命にあるのです。

【無料ダウンロード】「議論疲れ」から行動へ!現場主導の組織マネジメントノウハウ集

形式的な研修からの脱却

研修を企画・運営する側の苦労は痛いほどよく理解できます。多様な受講者層を抱える中で、効果の最大公約数を狙おうとすれば、どうしても抽象的な内容にならざるを得ない側面があるでしょう。また、研修を受ける事業ライン側も、その抽象的な内容を自部門や自身の事業ラインに合わせた具体的な改良を施す手間暇を、日々の業務の優先順位で後回しにしてしまいがちです。

このように八方塞がり的な状況に陥ると、現状維持でお茶を濁してしまうのも無理はありません。しかし、今こそこの状況を打破し、「真に機能するマネジャー育成の必要性」について、深く考えてみてはいかがでしょうか。本稿が、そのための思考材料となることを願っています。

第1章:マネジャーに求められる役割の現在地

マネジャーの役割は、時代とともに変化し続けています。しかし、その変化の波の中でも、決して揺るがない「核」となる本質が存在します。それに加え、現代の複雑なビジネス環境において新たに求められる役割も浮上しています。この章では、それらを明確にし、理想のマネジャー像を描きます。

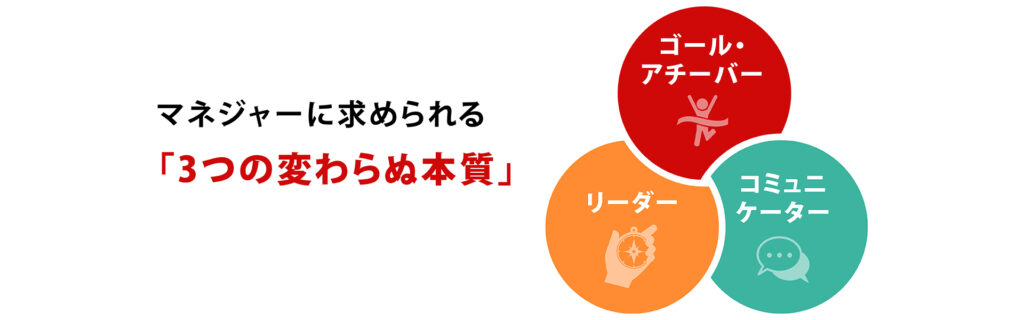

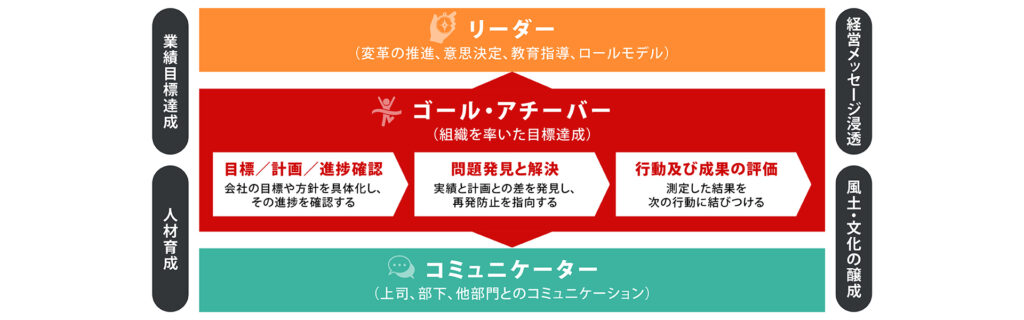

変わらぬ本質

時代がどれほど移り変わろうとも、マネジャーに共通して求められる「核」となる役割があります。私たちはこれを、以下の3つに据えています。

- ゴール・アチーバー(目標達成者): マネジャーの最も根源的な役割は、設定された目標を達成することです。これは、単に与えられた目標をこなすだけでなく、自部署やチームの目標を明確にし、その達成に向けて計画を立て、実行し、進捗を管理し、必要に応じて軌道修正を行う一連のプロセスを主導する能力を指します。個々のメンバーの能力を最大限に引き出し、チーム全体として目標を達成する責任を担います。

- リーダー(率先垂範と後押しで自部署メンバーを統率する者): リーダーとしての役割は、チームメンバーを導き、鼓舞することです。自らが模範を示し、行動で手本となる「率先垂範」の姿勢が求められます。同時に、メンバー一人ひとりの成長を促し、潜在能力を引き出すために、時には後ろからそっと背中を押したり、適切なサポートを提供したりすることも重要です。チームの方向性を示し、共通のビジョンに向かってメンバーを統率する求心力が不可欠です。

- コミュニケーター(チームの目標達成に関わる対話や会議を円滑に進める者): マネジャーは、チームの目標達成に関わるあらゆる対話、会議、やり取りを円滑に進める役割を担います。タテ(上司・部下)、ヨコ(同僚・他部署)、ナナメ(他部署の若手・ベテランなど)の関係性に配慮し、情報の拡散と収束をバランスよくコントロールする能力が求められます。多様な意見を統合し、ネットワーク型の関係性を上手にコントロールしながら、組織全体の最適解を導き出すためのハブとなる存在です。

これらの3つの役割は、組織の規模や業種、時代背景に関わらず、マネジャーが果たすべき普遍的なものです。

新たに導き出す本質

変わらぬ本質がどちらかというと組織内部のマネジメントに焦点を当てているのに対し、新たに導き出す本質とは、外部環境の変化が激しい現代において担うべき新たな役割を指します。

- 変動が激しいビジネスシーンにおける洞察力: 市場や顧客のニーズ、競合の動向、技術革新など、ビジネスを取り巻く環境は常に変動しています。この激しい変化の中で、変えるべきもの(戦略、プロセス、製品など)と、変えてはいけないもの(企業の理念、コアバリュー、顧客への約束など)を的確に見極める洞察力が不可欠です。使い古された言葉ですが、とても重要です。複雑で曖昧な状況下でのその判断は難度を増します。ここで重視すべきは既存のロジカル分析だけに頼らない、ヒューリスティックス(直観)の活用でしょう。直観したことの深堀りをすることが大切です。ダニエル・カーネマン先生もそうおっしゃっています[i]。

- 先行きの見通しが立ちづらい中での試行錯誤の高速回転: 未来が不確実であるからこそ、完璧な計画を立てるよりも、小さな仮説を立て、素早く実行し、結果から学び、次の行動に活かす「試行錯誤の高速回転」が重要になります。マネジャーは、チームがこのサイクルを迅速に回せるよう、意思決定を促し、失敗を許容する文化を醸成する責任があります。

- 複雑な関係性をシンプルに捉え、成功に向けた一直線を描き、貫く姿勢: 現代のビジネスは、部門間、企業間、さらには国境を越えた複雑な関係性の中で成り立っています。マネジャーは、この複雑な状況をあえてシンプルに捉え直し、本質的な課題を見抜く能力が必要です。そして、その課題解決に向けた明確なビジョンと戦略を描き、チーム全体をその一直線上に導き、困難に直面しても諦めずに貫き通す強固な意志が求められます。

- 曖昧な状況から仮説立てを行い、検証をアクティブかつロジカルに実行する能力: 情報が断片的であったり、状況が不明瞭であったりする「曖昧な状況」は日常茶飯事です。マネジャーは、このような状況下でも臆することなく、限られた情報から最も確からしい仮説を立て、その検証をアクティブかつロジカルに行う必要があります。データに基づいた分析と、現場での実践を通じて仮説を検証し、組織全体の動きの停滞や低調を排除し、常に前進し続ける推進力が求められます。

【無料ダウンロード】「計画倒れ」を根絶!現場の行動を変えるノウハウ集

理想のマネジャー像とは?:不変の本質と変革する役割の統合

「ビジョンの提示と共感の醸成」、「多様性の受容と心理的安全性の確保」、「自律的なチームの育成」といった言葉は、耳障りが良く、現代のマネジャーに求められる要素として広く認識されています。しかし、これらの言葉が抽象的なままで、「具体的にどうすればいいかが分からない」という状態では、マネジャー育成はまたしても形骸化の道を辿ってしまいます。

理想のマネジャー像とは、前述の「変わらぬ本質」であるゴール・アチーバー、リーダー、コミュニケーターとしての役割を盤石にしつつ、VUCA時代に求められる「新たに導き出す本質」を統合し、実践できる人物です。

重要なのは、そのマネジャーが担当する領域において、これらの役割をいかに実践可能であり、納得感が高く、かつ何をどうプラスアルファすれば、不変の本質と求められる変革を実現できるかを明確にすることです。個々のマネジャーの状況や、彼らが所属する組織の特性に合わせたテーラーメイドな教授学習こそが、これからのマネジャー育成に不可欠な視点となります。

関連記事:管理職がマネジメント力を自己評価する方法|5つの軸でわかる管理職レベル診断

第2章:実践を加速させる「新・マネジャー育成プログラム」

この章では、前章で定義した理想のマネジャー像を実現するための具体的な育成プログラムについて詳述します。単なる知識の詰め込みではなく、実践を通じて成長を促す「新・マネジャー育成プログラム」の骨子を提示します。

基礎編:土台を固めるマネジメントの型

マネジメントの型を身につけることは、マネジャーとしての土台を築く上で不可欠です。ここでは、前章で定義した3つの「変わらぬ本質」を深掘りし、それぞれの役割を果たすために必要な基礎を解説します。

- ゴール・アチーバー(目標達成者)になるために必要なこと 目標達成のプロセスにおいて、多くの組織でPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)が重視されます。しかし、真の目標達成者となるためには、その前に「ゴール」を明確に設定する「G」を加えたGPDCAサイクル、つまり「ゴール思考」が不可欠です。

- G(ゴール設定):単に与えられた目標を追うのではなく、自部署やチームにとってのあるべき姿、達成すべき真のゴールを深く掘り下げ、具体的に設定します。このゴールは、組織のビジョンや戦略と整合性が取れていることはもちろん、メンバーが共感し、自らも達成に貢献したいと思えるような魅力的なものであるべきです。

- P(計画):ゴール達成のための具体的な戦略と戦術を立案します。誰が、何を、いつまでに、どのように行うのかを明確にし、必要なリソース(人、物、金、情報)を洗い出します。リスク要因を特定し、それに対する対策も計画に盛り込みます。

- D(実行):計画に基づき、行動に移します。マネジャーは、メンバーがスムーズに業務を遂行できるよう、適切な指示を出し、進捗を管理し、障害を取り除く役割を担います。

- C(検証):実行した結果を定期的に評価し、計画との差異や目標達成度を検証します。なぜ達成できたのか、なぜできなかったのか、その原因を深く分析します。

- A(改善):検証結果に基づき、次の行動計画を改善します。成功要因は横展開し、失敗要因は根本から改善策を講じます。このサイクルを高速で回すことで、目標達成の確度を高めます。

- リーダーになるために必要なこと リーダーシップは、単なる命令系統の上位に立つことではありません。メンバーを鼓舞し、導き、チーム全体のパフォーマンスを最大化するための影響力です。

- ビジョンの共有と共感の醸成:マネジャー自身の言葉で、チームの進むべき方向性や目指す未来を明確に語り、メンバーがそれに共感し、自分事として捉えられるよう働きかけます。

- 模範となる行動:自らが率先して行動し、困難な状況でも逃げずに立ち向かう姿勢を示すことで、メンバーからの信頼と尊敬を獲得します。

- メンバーの成長支援:個々のメンバーの強みと弱みを理解し、適切な役割を与え、挑戦の機会を提供します。フィードバックやコーチングを通じて、自律的な成長を促します。

- 意思決定と責任:困難な状況や不確実性の高い局面でも、最終的な意思決定を下し、その結果に対する責任を負う覚悟を持つことが求められます。

- コミュニケーターになるために必要なこと:効果的なコミュニケーション、フィードバック、コーチングの基礎 コミュニケーターとしての役割は、情報の伝達だけでなく、チーム内の信頼関係を構築し、協働を促進するための基盤となります。

- 傾聴と共感:相手の意見や感情を深く理解しようと努め、共感を示すことで、心理的安全性を確保し、オープンな対話を促進します。

- 明確な情報伝達:曖昧さを避け、簡潔かつ具体的に情報を伝えることで、誤解を防ぎ、スムーズな業務遂行を可能にします。

- 効果的なフィードバック:評価と改善を目的としたフィードバックは、相手の成長を促す上で不可欠です。事実に基づき、具体的で、タイムリーなフィードバックを、相手が受け入れやすい形で提供するスキルを磨きます。ポジティブなフィードバックで強みを伸ばし、改善点については建設的な提案を行います。

- コーチングの基礎:メンバー自身が課題解決策を見つけ、自律的に行動できるよう、問いかけを通じて思考を深めさせるコーチングのスキルを習得します。答えを与えるのではなく、引き出すことに重点を置きます。

関連記事:両刃の剣(リーダーシップ)

応用編:変化を乗りこなし、成果を創出する実践力

基礎的なマネジメントの型を習得した上で、さらに一歩進んで、変化の激しい現代において成果を創出するための実践力を養います。

- 問題発見・解決能力、意思決定力の強化 複雑な問題の根本原因を見抜き、多角的な視点から解決策を立案し、最適な意思決定を下す能力は、マネジャーにとって極めて重要です。

- ロジカルシンキングとクリティカルシンキング:論理的に思考し、情報の真偽や妥当性を客観的に評価する力を養います。

- フレームワークの活用:MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)やロジックツリー、SWOT分析など、問題解決や意思決定に役立つフレームワークを習得し、実践で活用します。

- データドリブンな意思決定:勘や経験だけでなく、客観的なデータに基づいて意思決定を行う習慣を身につけます。

- イノベーションを推進するリーダーシップとチームビルディング 既存の枠にとらわれず、新たな価値を創造するイノベーションは、組織の成長に不可欠です。マネジャーは、その推進役となるリーダーシップを発揮し、イノベーションが生まれるチーム環境を構築する必要があります。

- 多様性の尊重と活用:異なるバックグラウンドや視点を持つメンバーの意見を積極的に取り入れ、化学反応を促します。

- 心理的安全性の確保:メンバーが失敗を恐れずに意見を表明し、挑戦できるような、安心して働ける環境を構築します。

- 越境学習とコラボレーションの促進:部署や組織の壁を越えた連携を促し、新たな知識や視点を取り入れる機会を創出します。

- 逆境を乗り越えるレジリエンスと自己認識 予期せぬ困難やストレスに直面した際に、しなやかに立ち直り、成長の糧とするレジリエンス(精神的回復力)は、マネジャー自身の健全なマネジメントに不可欠です。

- ストレスマネジメント:自身のストレス要因を理解し、適切な対処法を身につけます。

- 自己認識の深化:自身の強み、弱み、価値観、感情の傾向などを客観的に理解することで、自己成長の機会を見出し、より効果的なリーダーシップを発揮します。

- ポジティブな解釈と成長マインドセット:失敗や困難をネガティブに捉えるだけでなく、そこから学び、成長する機会として捉えるマインドセットを養います。

自己研鑽のススメ:獲得すべき技を自らの自己研鑽で獲得する際のコツ

企業が提供する研修だけでなく、マネジャー自身が主体的に学び、成長していく「自己研鑽」は、これからの時代に不可欠な要素です。

- 効果的な学習法

- 目的意識の明確化:何のために、何を学ぶのかを具体的に設定することで、学習のモチベーションを維持し、効率を高めます。

- インプットとアウトプットの循環:書籍や研修で得た知識を、実際の業務で実践し、その結果を振り返ることで、知識を定着させ、スキルとして昇華させます。

- 継続的な学習習慣:短期間で詰め込むのではなく、毎日少しずつでも学習を継続する習慣を身につけます。

- 多様な情報源の活用:書籍、オンラインコース、ポッドキャスト、業界イベントなど、様々な情報源から学びを得ます。

- メンターの見つけ方

- 社内外のネットワーク活用:社内の経験豊富な先輩マネジャーや、社外の異業種交流会などで、尊敬できる人物との出会いを求めます。

- 目的意識を持ってアプローチ:何を学びたいのか、どのようなアドバイスが欲しいのかを明確にして、メンター候補にアプローチします。

- ギブ&テイクの関係構築:一方的に与えられるだけでなく、自身もメンターに何らかの価値を提供できるような関係性を築くことを意識します。

- 管理職のビジネススキルを高めるために行うべき教育の具体例 自己研鑽を促すだけでなく、組織としても以下のような教育機会を提供することが重要です。

- ケーススタディとロールプレイング:実際のビジネスシーンを想定したケーススタディやロールプレイングを通じて、実践的な意思決定能力やコミュニケーションスキルを養います。

- 外部講師による専門講座:特定のビジネス知識(財務、マーケティング、法務など)や、最新のマネジメント理論について、外部の専門家を招いた講座を提供します。

- 異業種交流研修:異なる業界のマネジャーとの交流を通じて、新たな視点や知見を得る機会を提供します。

- OJT(On-the-Job Training)の強化:日常業務の中で、上司や先輩マネジャーが意図的に指導・育成を行うOJTを強化し、実践を通じた学びを最大化します。

基礎と応用を統合した新たなマネジャー育成のかたち

これからのマネジャー育成は、単なる知識の伝達に留まらず、実践的な能力を育むことに焦点を当てるべきです。そのためには、「manage the managers(マネジャーをマネジメントする)」という考え方に立脚する必要があります。これは、マネジャー自身もまた、育成の対象であり、彼らの成長を組織として積極的に支援していくという姿勢を意味します。

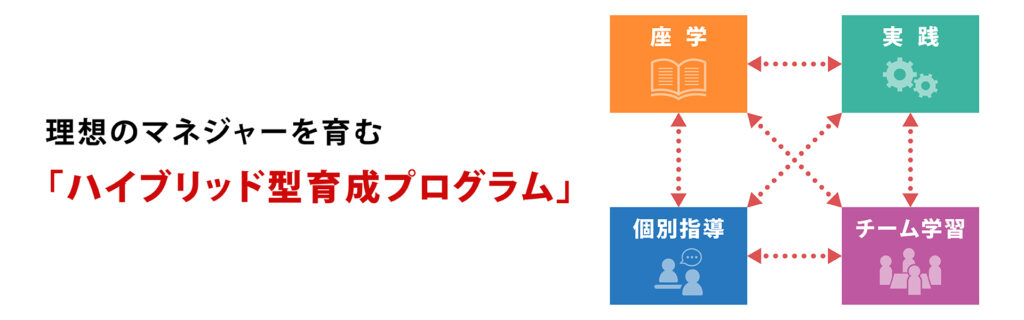

座学と実践、個別指導とチーム学習を組み合わせたハイブリッド型育成の提案

-

- 座学(知識習得):基本的なマネジメント理論やビジネス知識は、効率的な座学で習得します。オンライン学習プラットフォームや、短時間で要点を学ぶマイクロラーニングなども活用します。

- 実践(経験学習):研修で得た知識を、実際の業務で試行錯誤する機会を意図的に設けます。例えば、ストレッチアサインメント(少し背伸びが必要な役割やプロジェクト)への参加や、部門横断プロジェクトへの参画などです。

- 個別指導(コーチング・メンタリング):経験豊富な上司や外部のプロコーチによる個別指導を通じて、個々のマネジャーの課題に合わせたパーソナライズされた育成を行います。定期的な1on1ミーティングはその最たる例です。

- チーム学習(ピアラーニング):マネジャー同士がグループを組み、互いの経験や知見を共有し、課題解決に取り組む機会を設けます。例えば、マネジャー向けのコミュニティ形成や、定期的なワークショップの開催などです。これにより、多様な視点から学びを得るとともに、連帯感を醸成します。

このハイブリッド型アプローチにより、マネジャーは知識をインプットするだけでなく、実践を通じてスキルを磨き、個別の課題を克服し、仲間との協働を通じて多角的な視点を獲得することができます。

第3章:マネジャーの成長を促し、組織力を最大化する仕掛け

マネジャー育成は、単に研修プログラムを提供するだけでは完結しません。彼らが継続的に成長し、組織全体のパフォーマンスを最大化するためには、評価、魅力訴求、そして経営陣による環境設定が不可欠です。

マネジャーの成長をどう評価するか

マネジャーの成長を適切に評価し、それを次の成長に繋げるフィードバックを行うことは、育成サイクルの要です。

多面的な視点を取り入れた評価制度とフィードバックの重要性

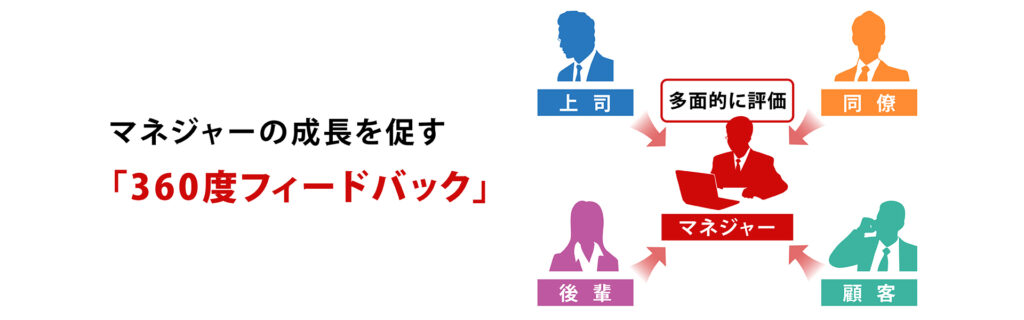

360度評価:上司だけでなく、部下、同僚、そして場合によっては顧客からのフィードバックを取り入れることで、マネジャーの多角的な側面を評価します。これにより、自身の強みと改善点をより客観的に認識できます。

定期的な1on1ミーティング:上司と部下(マネジャー)が定期的に一対一で対話する場を設け、目標進捗の確認だけでなく、キャリアの相談、課題の共有、心理的なサポートなどを行います。これにより、マネジャーは孤立することなく、継続的なフィードバックとサポートを受けられます。

行動評価の重視:単なる成果だけでなく、その成果に至るまでのプロセスや、マネジャーとしての行動(例:チームメンバーへの関わり方、問題解決へのアプローチ)も評価の対象とします。

定量成果と定性成果をどうバランスさせるか マネジャーの評価は、売上目標達成率やコスト削減率といった「定量成果」だけでなく、チームのエンゲージメント向上、メンバーの成長、組織文化への貢献といった「定性成果」も適切に評価することが重要です。

- 定量と定性の両面からの目標設定:目標設定の段階で、定量目標と合わせて、定性的な行動目標や育成目標も設定します。

- 評価基準の明確化:定性評価においても、具体的な行動基準や期待される状態を明確にし、評価者間のブレをなくす工夫が必要です。

- ストーリーテリングの活用:定性的な成果を評価する際には、具体的なエピソードや行動を記述し、その背景にあるマネジャーの努力や工夫を可視化します。

マネジャーという役割の魅力をどう訴求するか

優秀な人材が「マネジャーになりたい」と心から思えるような、魅力的な役割としてマネジャー職を位置づけることが重要です。

- キャリアパスの明確化 マネジャー職が単なる「昇進の終着点」ではなく、その先にどのようなキャリアの選択肢があるのかを明確に提示します。例えば、より大規模な組織のマネジメント、専門職としての道、経営層へのステップアップなど、多様なパスを示すことで、長期的なキャリア展望を描けるようにします。

- 裁量権の付与 マネジャーに、担当領域における意思決定の裁量権を適切に付与することで、責任感とオーナーシップを醸成します。マイクロマネジメントを避け、信頼して任せる姿勢を示すことが重要です。

- 成功体験の共有を通じたインセンティブ設計 マネジャーが困難を乗り越え、チームを成功に導いた体験を組織全体で共有し、称賛する文化を醸成します。金銭的な報酬だけでなく、表彰制度や社内広報などを通じて、彼らの貢献を可視化し、次の成功へのモチベーションを高めます。

- やりがいという報酬の価値を認知させ、獲得したいと思わせる方法 マネジャーの仕事は、単に成果を出すだけでなく、部下の成長を間近で見守り、チームが一体となって困難を乗り越える中で、大きな「やりがい」を感じられる役割です。この内発的な報酬の価値を、具体的なエピソードや先輩マネジャーの声を通じて伝え、次世代のマネジャー候補が「自分もあのやりがいを体験したい」と強く思えるような訴求を行います。

「三方よし」を実現する

マネジャー育成は、マネジャー個人、組織、そして顧客の「三方よし」を実現するための重要な投資です。経営陣がその重要性を認識し、積極的な環境設定を行うことが不可欠です。

- 経営陣が推進すべきマネジャー育成の環境設定

- 時間的・予算的リソースの確保:マネジャー育成に必要な研修費用、外部講師の招聘費用、そして何よりもマネジャー自身が育成プログラムに参加する時間、部下を育成する時間を確保するための予算と体制を整えます。

- 経営層のコミットメント:経営トップがマネジャー育成の重要性を繰り返し発信し、自らも育成に積極的に関与する姿勢を示すことで、組織全体にその重要性を浸透させます。

- 組織文化の醸成:失敗を恐れずに挑戦できる文化、学び続けることを奨励する文化、互いに支え合う文化など、マネジャーが成長しやすい組織文化を醸成します。

- 上司・部下の関係性を良好にするための自由裁量やチャレンジを奨励する制度 マネジャーが部下との良好な関係性を築き、彼らの自律的な成長を促すためには、マネジャー自身に一定の自由裁量を与えることが重要です。

- 権限委譲の促進:上司がマネジャーに対して適切な権限を委譲し、自らの判断で行動できる範囲を広げます。

- チャレンジの奨励と失敗からの学習:新しい試みや困難な課題への挑戦を奨励し、たとえ失敗してもそれを責めるのではなく、学びの機会として捉える文化を育みます。

- 顧客から「あの人はとっても良くなったね。すごく感謝している」と言ってもらうために組織全体でどうフォローするか マネジャーの成長は、最終的に顧客への価値提供に繋がるべきです。顧客からのポジティブなフィードバックは、マネジャーにとって最高の報酬であり、組織全体のモチベーション向上にも寄与します。

- 顧客フィードバックの収集と共有:顧客からの感謝の言葉や具体的な改善事例を積極的に収集し、マネジャー本人や組織全体で共有する仕組みを構築します。

- 顧客視点での評価:マネジャーの評価項目に、顧客満足度や顧客からのフィードバックを反映させることを検討します。

- 組織横断的なサポート体制:マネジャーが顧客対応で困難に直面した際に、関連部署や上層部が迅速にサポートできる体制を整えます。

関連記事:管理職の「真の役割」とは?人生を豊かにする管理者になるためのガイド

終わりに:マネジャー育成が未来を拓く

これからの時代において、マネジャー育成は単なる「人材開発」の範疇を超え、企業の持続的な成長と競争力強化のための「戦略的投資」と位置づけられるべきです。形骸化した研修の「型」を破り、マネジャー一人ひとりが主体的に成長し、その能力を最大限に発揮できるような、実践的で包括的な育成プログラムを構築すること。そして、それを組織全体で支え、マネジャーという役割の真の魅力を訴求していくこと。

これらの取り組みを通じて、マネジャーは組織の目標達成を牽引する「ゴール・アチーバー」となり、メンバーを鼓舞し導く「リーダー」となり、そして組織内外の多様なステークホルダーと円滑な関係を築く「コミュニケーター」へと進化していくでしょう。

マネジャーの成長は、個人のキャリアを豊かにするだけでなく、チームの活性化、組織全体の生産性向上、ひいては顧客への提供価値の最大化へと繋がります。まさに「三方よし」を実現する、未来を拓く鍵となるのです。今こそ、真に機能するマネジャー育成に本気で取り組む時です。

以上

[i] Thinking, Fast and Slow(2012), Daniel Kahneman