「生産性向上」が掛け声だけで終わる、ツールを導入しても現場が動かない――。その根本原因は、目的(Why)を示すリーダーシップと、実行(What&How)を担うマネジメントの「分断」にあります。本稿では、この二つを「機能」として捉え、組織全体で「融合」させるという新しい戦略を提言。営業利益292%増をはじめとする劇的な成功事例を徹底分析し、あなたの組織が明日から使える具体的な思考法と実践のヒントを、4つの事例と共に詳しく解説します。持続的な成長を実現する組織文化の作り方がここにあります。

【無料ダウンロード】「議論疲れ」から行動へ!現場主導の組織マネジメントノウハウ集

目次

はじめに

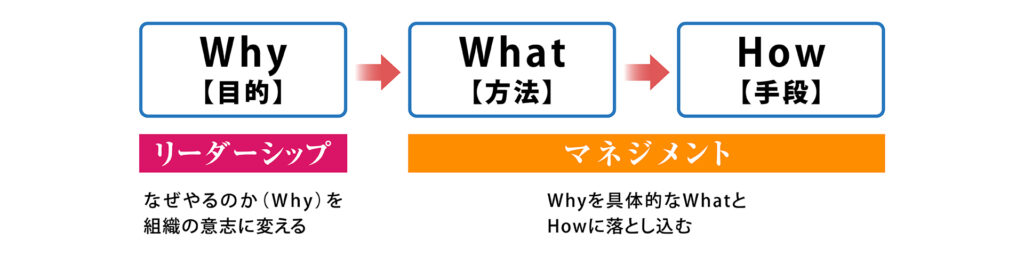

生産性向上は常に企業の課題ですが、多くの取り組みが期待した成果を挙げていません 。その一因は、「目的(Why)→方法(What)→手段(How)」という、本来踏むべき検討の順序が見失われ、具体的な手段に飛びついてしまうことにあります 。生産性という概念は広範で複雑化しやすいため、目的を見失わずに方法や手段を定めることは容易ではないのです 。

この根深い課題を乗り越える鍵は、「リーダーシップ」と「マネジメント」にあります 。しかし、これらを単に「上層部が担うリーダーシップ」と「現場が担うマネジメント」といった役職や階層で分断するのではなく、二つの「機能」として組織全体で融合させることが、真の生産性向上戦略の要諦です。

1.リーダーシップの役割:なぜやるのか(Why)を組織の意志に変える

生産性向上の出発点は、リーダーシップが担う「なぜ我々は生産性を向上させたいのか」という根本的な目的(Why)の提示です 。

その役割は、目標を一方的に指示することではありません。様々な場面で表現を変えながら統一されたメッセージを伝え、対話を通じて共感を育むこと 。そして、目標をMust(義務)からWill(意志)へと昇華させる、骨の折れるプロセスを牽引することです 。この共有された「Why」があって初めて、生産性向上の取り組みは魂を持ち、その後に続く具体的な活動が意味を成します。この集団における共通理解が広がれば広がるほど、より本質的な取り組みが可能になるのです 。

2.マネジメントの役割:Whyを具体的なWhatとHowに落とし込む

リーダーシップが示した「Why」を、実行可能な「What(方法)」と「How(手段)」へと落とし込むのがマネジメントの役割です 。

組織全体が求める生産性向上の目標は、骨太な方法から細かな手段へと、現場に近いレベルまで論理的に分解されていきます 。しかし、優れたマネジメントは単なるタスクの分解に留まりません。リーダーと同じ振る舞いを組織上に展開するように 、現場のマネージャーもまた、チームに仕事の意味を伝え、意欲を引き出す「リーダーシップ」を発揮する必要があります。

分解された目標を前に現場が「そんなことは無理だ」と立ち尽くした時、「そこを何とかしろ」と命じるのはマネジメントではありません 。組織の強みである能力の多様性を活かし、上司や同僚、他部署を巻き込んで共に知恵を出すこと 。これこそ、組織のダイナミズムを活かすマネジメントです。メンバーの力を借り、レバレッジをかけ、組織としての成果を追求する。この協働を醸成することもまた、マネージャーの重要な役割なのです 。

3.真の生産性向上は「機能の融合」から生まれる

結論として、真の生産性向上戦略とは、リーダーシップとマネジメントを役職で分断するのではなく、一つの連続した機能として捉えることにあります。

リーダーシップが示したビジョンは、マネジメントを通じて現場で実践され、そこから得られたフィードバック(エラーや課題)が、再びリーダーシップの意思決定や次の戦略を磨き上げます 。エラーがあればすぐに軌道修正して次の手を打つ、この学習サイクルこそが組織のダイナミズムなのです 。

組織の誰もが状況に応じてリーダーシップとマネジメントの帽子をかぶり、Why→What→Howのサイクルを回し続ける。この学習し続ける組織の姿こそが、持続的な生産性向上を実現する唯一の道筋と言えるでしょう。

関連記事:マネジャー育成の常識を疑え:形骸化した研修を機能させる「型破り」なアプローチ

4.事例で見る「機能の融合」がもたらす成果

このリーダーシップとマネジメントの融合は、決して理想論ではありません。ここでは、この原則を実践し、具体的な生産性向上を成し遂げた4つの事例を紹介します。

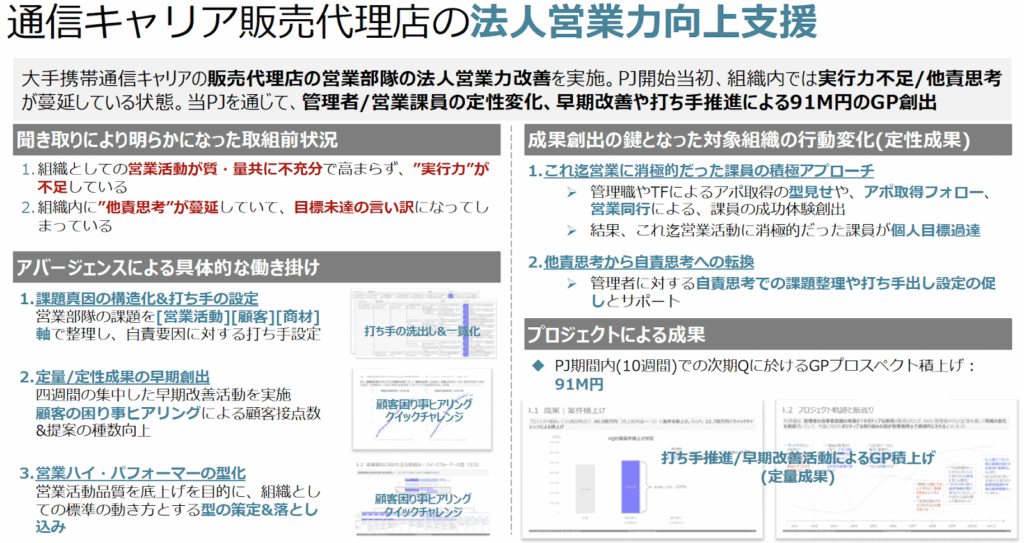

通信キャリア販売代理店の法人営業力向上支援

- ① リーダーシップとマネジメントによる戦略の実践として 実行力不足と他責思考が蔓延し、目標未達が常態化していた組織に対し、課題の構造化(リーダーシップ)と、管理職が自ら手本を見せて成功体験を積ませる具体的な働きかけ(マネジメント)を組み合わせることで、91M円の利益創出と組織文化の変革を同時に実現した戦略事例です。

- ② リーダーシップの役割(Why) この事例での「Why」は、「目標未達の言い訳になっている“他責思考”の蔓延を止め、組織としての“実行力”を取り戻す」という、組織文化の根本的な課題解決にありました。

- ③ マネジメントの役割(What/How) 上記目的を達成するため、まず営業課題を「営業活動」「顧客」「商材」の軸で整理して打ち手を設定(What)しました。 具体的には、四週間の集中改善活動や、顧客へのヒアリングによる接点数向上、ハイパフォーマーのモデル化といった手段(How)を実行しました。

- ④ 「機能の融合」がもたらした成果 成果創出の鍵は、管理職が自ら「自責思考」で課題整理や打ち手設定を行う姿を見せ、営業同行などを通じて部下に成功体験を積ませたことにあります。 これは、管理職が目標を管理するだけでなく、部下を導き育てるリーダーシップを発揮した「機能の融合」の好例です。この結果、消極的だった課員が個人目標を達成し、組織全体として10週間で91M円のGP(粗利)プロスペクトを積み上げるという大きな成果に繋がりました。

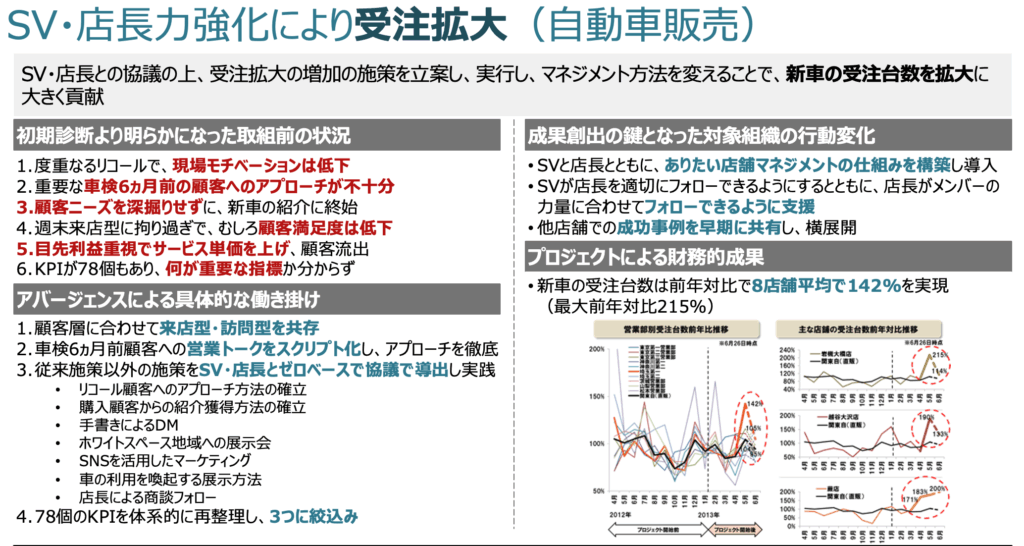

SV・店長力強化により受注拡大(自動車販売)

- ① リーダーシップとマネジメントによる戦略の実践として 度重なるリコールで現場の士気が低下していた状況に対し、複雑すぎたKPIを再整理し(リーダーシップ)、現場のSV・店長とゼロベースで施策を協議・実行する(マネジメント)ことで、現場の当事者意識を醸成し、受注台数のV字回復を達成した戦略事例です。

- ② リーダーシップの役割(Why) 78個ものKPIが存在し、何が重要か分からないという混乱状態から脱却するため、「本当に重要な3つの指標に絞り込み、活動の焦点を明確にする」という、シンプルながらも強力な「Why」がリーダーシップによって示されました。

- ③ マネジメントの役割(What/How) 絞られたKPI達成のため、「車検6ヶ月前顧客へのアプローチ徹底」や「リコール顧客への対応確立」といった具体的な方法(What)を定め、営業トークのスクリプト化やSNS活用といった手段(How)を講じました。

- ④ 「機能の融合」がもたらした成果 この事例における「機能の融合」は、SVと店長自身が、ありたい店舗マネジメントの仕組みをゼロベースで協議し、共に構築した点にあります。 この「やらされ感」のないプロセスが現場の士気を高め、他店舗の成功事例を早期に共有し横展開する学習サイクルを生み出しました。 結果として、新車の受注台数が8店舗平均で前年比142%(最大215%)を達成するという目覚ましい成果を上げています。

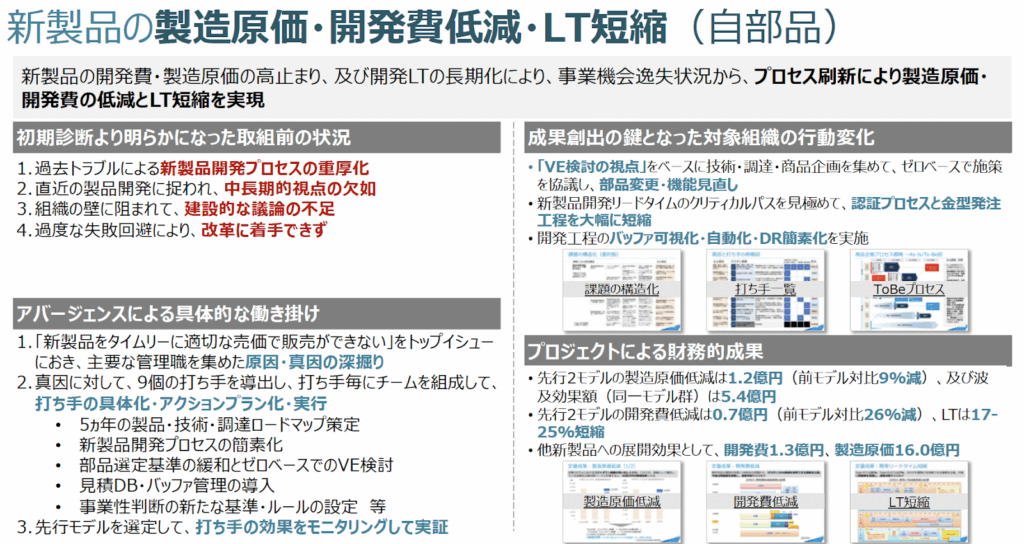

新製品の製造原価・開発費低減・LT短縮(自部品)

- ① リーダーシップとマネジメントによる戦略の実践として 部門間の壁により、開発費や製造原価の高止まりが続いていた課題に対し、「新製品をタイムリーに適切な売価で販売できない」という全社的な課題を設定(リーダーシップ)し、部門横断チームによるゼロベースでのプロセス刷新(マネジメント)を実行した戦略事例です。

- ② リーダーシップの役割(Why) 個別のコスト削減ではなく、「事業機会の逸失を防ぐ」という経営レベルの課題を「Why」として設定。 これにより、各部門が個別最適に陥るのではなく、全体最適の視点で課題に取り組む必要性を示しました。

- ③ マネジメントの役割(What/How) この大きな目的を達成するため、「5カ年の製品・技術・調達ロードマップ策定」や「新製品開発プロセスの簡素化」といった方法(What)を定め、打ち手ごとに専門チームを組成して実行(How)しました。

- ④ 「機能の融合」がもたらした成果 成功の鍵は、技術・調達・商品企画という、従来は壁のあった部門のメンバーを集め、ゼロベースで施策を協議させたことにあります。 この部門の壁を越えた「機能の融合」により、硬直化していたプロセスにメスが入り、先行モデルにおいて製造原価9%減、開発費26%減、開発リードタイム17-25%短縮という劇的な成果を達成しました。

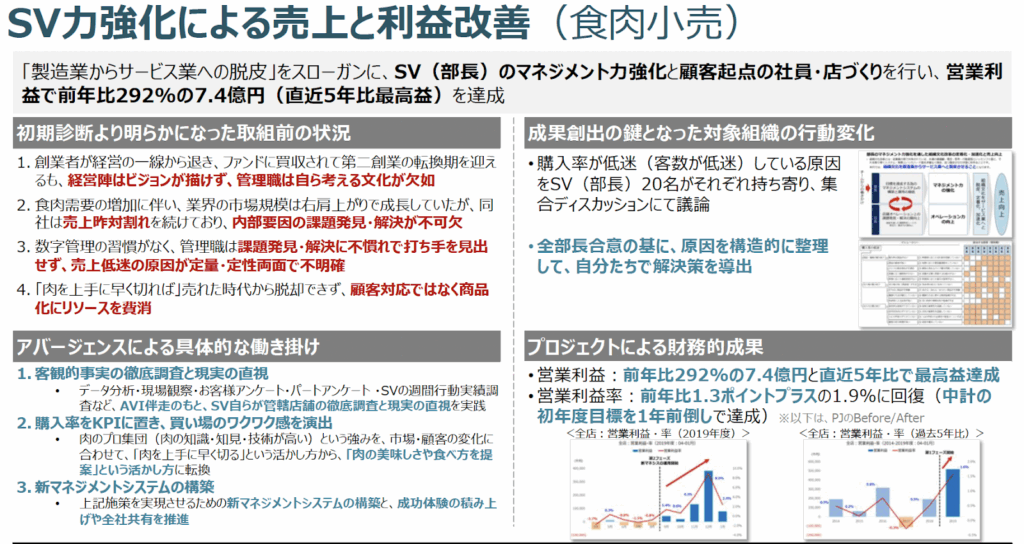

SV力強化による売上と利益改善(食肉小売)

- ① リーダーシップとマネジメントによる戦略の実践として 「製造業からサービス業への脱皮」という経営スローガン(リーダーシップ)を掲げる一方で、ビジョンを描けずにいた経営陣と、自ら考える文化が欠如していた管理職がいました 。この状況に対し、SV自らが客観的な事実調査を行い、課題を構造化し、全員合意のもとで解決策を導き出す(マネジメント)という一連のプロセスを通じて、ビジョンを具体的な行動変革と財務成果に結びつけた、理想的な戦略実践例です 。

- ② リーダーシップの役割(Why) この事例における「Why」は、単なる売上回復に留まりません。市場が成長しているにも関わらず昨対割れを続けていた状況から脱却するため、「肉を上手に早く切れば売れた時代」の発想を捨て、「製造業からサービス業へ脱皮する」という、事業のあり方そのものを変革するという高い視座の目的が設定されました 。

- ③ マネジメントの役割(What/How) この大きな「Why」を実現するため、SVたちが自ら客観的なデータ分析、現場観察、顧客・パートへのアンケートといった徹底的な調査(What)を行いました 。そして、強みであった「肉のプロ集団」という特性を、「美味しさや食べ方を提案する」という新しい活かし方に転換し、そのための新しいマネジメントシステムを構築する(How)という、具体的な変革プロセスを設計・実行しました 。

- ④ 「機能の融合」がもたらした成果 この事例の成功の鍵は、まさに「機能の融合」にあります。20名のSV全員が、それぞれの管轄店舗が抱える課題を持ち寄り、集合ディスカッションを行いました 。そして、全部長合意のもとで課題を構造的に整理し、自分たち自身で解決策を導き出したのです 。これは、SVというマネージャー職の人々が、自らの課題を解決するために主体的に考える「リーダーシップ」を発揮した瞬間であり、二つの機能が完全に融合したことを示しています。この行動変革の結果、営業利益で前年比292%となる7.4億円(直近5年で最高益)を達成するという、劇的な生産性向上に繋がりました 。

まとめ

本稿では、生産性向上の成功の鍵が、単一の特効薬ではなく、リーダーシップとマネジメントという二つの機能の「融合」にあることを論じてきました。それは、明確な目的(Why)を掲げるリーダーシップと、それを具体的な計画と行動(What/How)に落とし込むマネジメントが、組織のあらゆる階層で一体となって機能する状態を指します。

紹介した4つの成功事例は、この「機能の融合」が多様な形で実践されることを示しています。ある事例では、管理職が自ら手本を見せ、部下を導くことで他責思考の文化を変えました 。また、別の事例では、現場の管理者たちが自ら課題を発見し、全員合意のもとで解決策を共創しました 。部門間の壁を越えた協働が、硬直化したプロセスを刷新した事例もありました 。これらの成功に共通するのは、役職や立場に関わらず、誰もが当事者として課題に向き合い、リーダーシップとマネジメントの両方の役割を担った点です。

真の生産性向上とは、優れた戦略や万能なツールを探すことではありません。それは、組織に属する一人ひとりが、自らの持ち場でリーダーシップとマネジメントの帽子をかぶり、Why→What→Howの学習サイクルを主体的に回し続ける組織文化を育むことに他なりません。

本稿で示した視点と事例が、皆様の組織における持続的な生産性向上の一助となれば幸いです。