あなたのマネジメントは、本当に部下の可能性を引き出していますか?

「才能や能力は、生まれつき決まっている」 そう考え、部下やチーム、そしてあなた自身の可能性に蓋をしていませんか?

現代のビジネス環境は、答えのない問いに満ちています。 この論考では、あなたの思考の羅針盤となる「マインドセット」に焦点を当てます。能力は固定されたものではなく、努力と学びで伸びていく。 その信念が、いかにチームのパフォーマンスを最大化し、組織を成長させるか。本稿では、成功体験や失敗体験を成長の燃料に変える具体的な方法論を提示します。あなたのマインドセットを変革し、未来のリーダーとしての第一歩を踏み出しましょう。

序章:マインドセットという羅針盤

現代のビジネス環境は、目まぐるしい技術革新、市場のグローバル化、そして働き方の多様化によって、絶えず変化し続けています。このような時代において、組織を率いる管理職には、単なるスキルや知識の獲得にとどまらない、より深い次元での変革が求められています。その鍵となるのが、「マインドセット」です。

本稿では、管理職に求められるマインドセットを深く掘り下げ、その概念を体系的に整理します。まず、一般的な「マインド」と「マインドセット」の違いを明確にし、管理職としてのマインドセットが位置づけられるべき座標軸を提示します。次に、能力や知能に対する信念を「固定的なもの」と捉えるか、「成長するもの」と捉えるかで、人の行動や成果が大きく変わるという心理学的な概念を解説し、これらが管理職の行動、ひいては組織に与える影響を考察します。最後に、これらのマインドセットをどのように育み、また固定的な思考から脱却していくかについて、具体的な方法論を探求します。

第1章:マインドセットの概念を理解する

1.1 マインドとマインドセットの違い

「マインド」と「マインドセット」という言葉はしばしば混同されますが、その概念は明確に異なります。「マインド」が、ある瞬間の思考や感情、気分といった一時的かつ変動的な心の状態を指すのに対し、「マインドセット」は、物事や自分自身に対する基本的な信念や思考様式、ものの見方といった、より深く、長期的に根ざした心理的な枠組みを指します。いわば、マインドが日々の天気に例えられるならば、マインドセットは気候のようなものです。マインドセットは、個人の行動や判断、感情の源泉となり、日々の思考や態度に一貫した方向性を与える羅針盤のような役割を果たします。

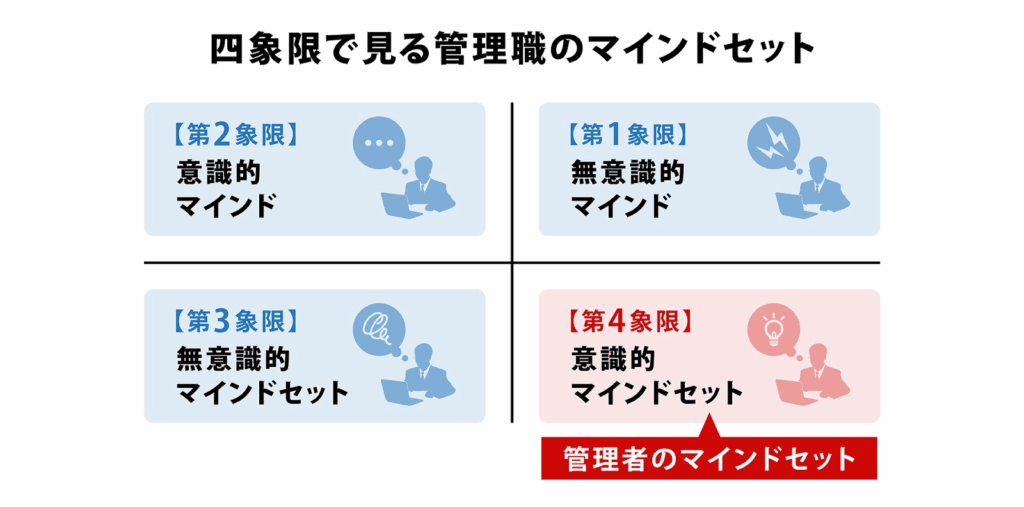

1.2 四象限で見る管理職のマインドセット

マインドとマインドセットの関係性は、以下の四象限で整理することができます。

- 第1象限:無意識的マインド

- 特定の状況で瞬間的に生じる感情や直感。例えば、部下の失敗に対して反射的に怒りを感じるような状態。これはマインドセットとして定着しておらず、その場限りの反応です。

- 第2象限:意識的マインド

- ある特定の目標やタスクに対して、意識的に集中する状態。たとえば、プレゼンテーションの成功に向けて戦略的に思考を巡らせるなど、意識的な努力を伴うマインドの状態です。

- 第3象限:無意識的マインドセット

- 日々の行動や判断を無意識的に支配している信念や思考様式。たとえば、「自分はリーダーには向いていない」という自己認識が、新たな挑戦への意欲を阻害するような状態です。これは、本人の自覚なく行動に影響を与えています。

- 第4象限:意識的マインドセット

- 本稿で最も重要視する領域です。これは、自分の内なる信念や思考様式を意識的に認識し、自己の成長や組織の目標達成に向けて能動的に調整しようとする姿勢を指します。これは、管理職が自らの役割を深く理解し、意図的に自己を再構築するプロセスそのものです。

管理職としてのマインドセットは、この第4象限に位置づけられるべきものです。単に場当たり的な対応をするのではなく、「どのようなリーダーになりたいか」という長期的なビジョンに基づき、自己の思考や行動のパターンを意識的に設計していく必要があります。

1.3 自分のマインドセットを設定する方法

管理職がこの「意識的マインドセット」を確立するためには、以下のステップを踏むことが有効です。

- 自己認識: まず、自分自身がどのような信念や価値観を持っているかを深く内省します。自分の強みや弱み、成功体験や失敗体験から得た教訓を客観的に見つめ直すことで、現在のマインドセットがどのように形成されているかを理解します。

- 理想像の明確化: 理想とする管理職像を具体的に描きます。それは、単に「成果を出す」というだけでなく、「どのような方法で成果を出すか」「部下とどのように関わるか」といった、行動レベルでの理想像を言語化します。

- ギャップの特定: 現在の自己認識と理想像との間に存在するギャップを特定します。このギャップこそが、マインドセットの変革が必要な領域です。

- 具体的な行動計画の策定: ギャップを埋めるための具体的な行動計画を立てます。これは、小さな習慣の変更から、新たなスキルの学習、メンターからの助言を求めることまで、多岐にわたります。このプロセスを通じて、マインドセットは徐々に変化していきます。

第2章:固定マインドセットと成長マインドセット

2.1 キャロル・ドゥエックの理論

スタンフォード大学の心理学者キャロル・S・ドゥエックは、人間の能力や知能に関する信念を「固定マインドセット」と「成長マインドセット」の二つに大別しました。

- 固定マインドセット(Fixed Mindset):

- 「能力や才能は生まれつきのもので、不変である」という信念。

- 自分の知能や能力を証明することに固執し、失敗を恐れる傾向があります。

- 新しい挑戦を避け、批判に対して過敏に反応します。

- 成長マインドセット(Growth Mindset):

- 「能力や才能は、努力や経験、学習によって伸ばすことができる」という信念。

- 失敗を成長の機会と捉え、困難な課題にも前向きに挑戦します。

- 他者からのフィードバックを真摯に受け止め、学びの糧とします。

この二つのマインドセットは、個人の行動や学習、人生観に大きな影響を与えます。ドゥエックの研究によれば、同じ知能を持つ子どもでも、成長マインドセットを持つ子どもは、より高い学習成果を上げる傾向にあることが示されています。

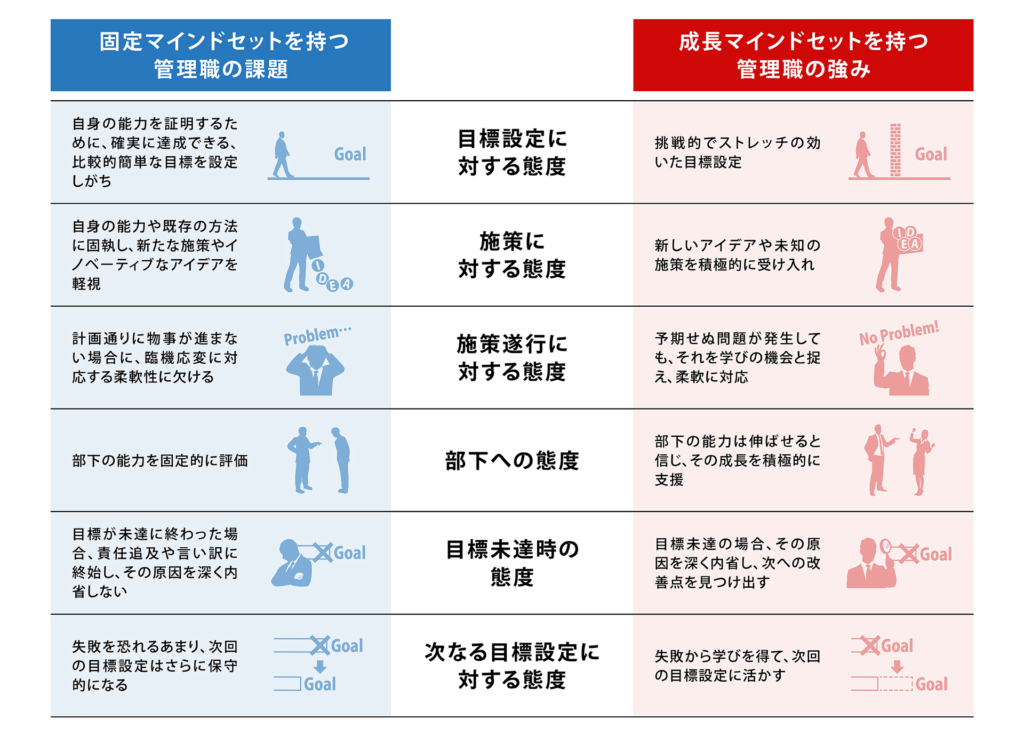

2.2 固定マインドセットを持つ管理職の課題

固定マインドセットを持つ管理職は、以下のような点で組織に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 目標設定に対する態度: 自身の能力を証明するために、確実に達成できる、比較的簡単な目標を設定しがちです。あるいは、目標未達の責任を負うことを恐れ、目標設定そのものに消極的になる傾向があります。

- 施策に対する態度: 自身の能力や既存の方法に固執し、新たな施策やイノベーティブなアイデアを軽視します。成功体験に基づかない施策はリスクと捉え、保守的な選択を好みます。

- 施策遂行に対する態度: 計画通りに物事が進まない場合に、臨機応変に対応する柔軟性に欠けます。問題が発生すると、自身の能力不足ではなく、外部環境や他者のせいにしがちです。

- 部下への態度: 部下の能力を固定的に評価します。「あの人はこれが得意、これは苦手」というレッテルを貼り、部下の成長の可能性を限定します。失敗した部下を厳しく非難し、再挑戦の機会を与えないこともあります。

- 目標未達時の態度: 目標が未達に終わった場合、責任追及や言い訳に終始し、その原因を深く内省しません。「運が悪かった」「部下の能力が足りなかった」といった、外部要因に責任を転嫁する傾向があります。

- 次なる目標設定に対する態度: 失敗を恐れるあまり、次回の目標設定はさらに保守的になります。過去の失敗から学びを得ようとせず、同じ過ちを繰り返す可能性があります。

これらの行動は、部下のモチベーションを低下させ、組織全体の学習と成長を阻害します。

2.3 成長マインドセットを持つ管理職の強み

一方、成長マインドセットを持つ管理職は、組織に以下のようなプラスの影響をもたらします。

- 目標設定に対する態度: 挑戦的でストレッチの効いた目標を設定します。目標達成が困難であることを承知の上で、それを自己やチームの成長機会と捉えます。

- 施策に対する態度: 新しいアイデアや未知の施策を積極的に受け入れます。失敗を恐れず、仮説と検証を繰り返すことで、最適な解決策を探求します。

- 施策遂行に対する態度: 予期せぬ問題が発生しても、それを学びの機会と捉え、柔軟に対応します。失敗を恐れることなく、試行錯誤を重ねて粘り強く取り組みます。

- 部下への態度: 部下の能力は伸ばせると信じ、その成長を積極的に支援します。失敗を非難するのではなく、フィードバックを与え、学びを促します。

- 目標未達時の態度: 目標未達の場合、その原因を深く内省し、次への改善点を見つけ出します。責任を外部に転嫁せず、自己のリーダーシップやチームのプロセスを改善しようとします。

- 次なる目標設定に対する態度: 失敗から学びを得て、次回の目標設定に活かします。過去の経験を踏まえつつも、新たな挑戦を恐れず、より高い目標を掲げます。

このような管理職は、部下のエンゲージメントを高め、組織全体に挑戦的な文化を醸成します。

第3章:マインドセットの変革と自己成長

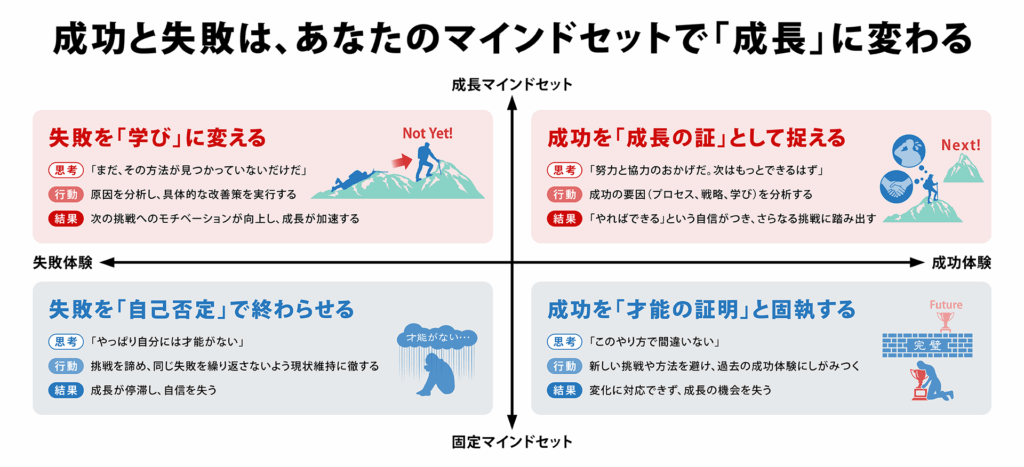

3.1 成功体験から成長マインドセットを育む

成功体験は、成長マインドセットを育む強力な源泉となります。しかし、単に成功するだけでは不十分で、その成功をどのように解釈するかが重要です。成功体験から「自分はまだまだ成長可能」と感じるためには、以下の要因を意識的に認識することが大切です。

- 努力の重要性: 成功が単なる運や才能によるものではなく、自身の努力、粘り強さ、そして試行錯誤のプロセスによってもたらされたことを認識する。

- 戦略の有効性: 成功に至るまでの思考プロセスや戦略が有効であったことを分析する。

- 他者からの学び: チームメンバーや上司、メンターからの協力や助言が成功に不可欠であったことを認識し、他者からの学びを評価する。

- 成長の実感: 成功を通じて、新たなスキルや知識を獲得し、以前の自分よりも成長したことを実感する。

これらの要因を意識的に内省することで、成功は単なる実績ではなく、自己成長の証となります。このプロセスを通じて、「やればできる」という自信が育まれ、さらなる挑戦への意欲が向上します。

3.2 失敗体験から成長マインドセットを育む

失敗は、固定マインドセットを持つ人にとっては自己否定の契機となりますが、成長マインドセットを持つ人にとっては、最も価値のある学びの機会です。失敗体験から成長マインドセットを育むためには、以下の工夫が必要です。

- 内省と自己評価: 失敗の原因を外部要因に求めるのではなく、自身の行動や判断、そしてプロセスのどこに改善の余地があったかを深く内省する。

- Yet(まだ)の精神: 「Yet(まだ)」という言葉は、ドゥエックの理論の中心概念の一つです。「まだできないだけ」「まだ足りないだけ」と考えることで、失敗を否定的な結果ではなく、未達成の状態として捉え直すことができます。

- 具体的な行動への転換: 内省で得られた成長余地を、具体的な行動計画に落とし込む。例えば、「プレゼンテーションスキルが不足していた」という内省から、「来週から毎日15分、プレゼンの練習をする」といった具体的な行動に繋げる。

失敗を恐れず、むしろ積極的に失敗から学ぶ姿勢こそが、成長マインドセットを確固たるものにします。

3.3 成功体験から固定マインドセットを払拭する

成功は時に、固定マインドセットを強化してしまうことがあります。「自分は成功したから、このやり方で間違いない」と固く信じ、新しい方法や挑戦を避けるようになるリスクがあるのです。このような状態を払拭するためには、以下の点に留意することが重要です。

- 成果を「才能」ではなく「プロセス」の産物として捉える: 成功の要因を、生まれ持った才能やセンスではなく、努力、試行錯誤、そしてチームの協力といったプロセスに帰属させることが不可欠です。これにより、今後も努力や学びを継続することの重要性を再認識できます。

- 成功の次を常に考える: 成功をゴールとせず、次の挑戦のスタート地点と捉える習慣をつけます。「この成功を活かして、次はどこに挑戦できるだろうか?」と自問することで、成長のサイクルを止めないようにします。

- 多様な視点からのフィードバックを求める: 成功した時こそ、周囲からのフィードバックを積極的に求めます。自分では気づかなかった成功の要因や、改善点を見つけることで、自己の視野を広げ、固定観念から脱却できます。

3.4 失敗体験から固定マインドセットの固着化を防ぐ

失敗は、固定マインドセットを強固にしてしまう最も危険なトリガーです。「やっぱり自分には才能がない」「もうこれ以上やっても無駄だ」といった信念に繋がる可能性があります。失敗を乗り越え、成長の糧とするためには、以下の対策が有効です。

- 失敗を「個人の資質」ではなく「特定の行動の結果」として分析する: 「自分はダメだ」と自己を否定するのではなく、「今回の失敗は、〇〇という行動の結果として起こった」と客観的に捉え直します。これにより、感情的な自己否定から脱し、具体的な改善策を冷静に考えることができます。

- 失敗を小さな単位に分解する: 失敗という大きな塊を、「情報収集の不足」「計画の見積もりの甘さ」「コミュニケーションのミス」といった、改善可能な小さな要素に分解します。これにより、何から手をつけるべきか明確になり、再挑戦への一歩を踏み出しやすくなります。

- 「Yet(まだ)」の精神を意識的に適用する: 失敗した直後こそ、ドゥエックの「Yet(まだ)」の精神が重要になります。「まだ、そのやり方が見つかっていないだけだ」「まだ、そのスキルが身についていないだけだ」と意識的に唱えることで、固着化を防ぎ、再挑戦へのモチベーションを維持できます。

3.5 自分らしさの探求

誰もが100%成長マインドセットを持っているわけではなく、また100%固定マインドセットを持っているわけでもありません。私たちは、特定の領域では成長マインドセットを発揮し、別の領域では固定マインドセットに陥りがちです。

重要なのは、自分の中にある成長マインドセットを発揮できる部分と、固定マインドセットに陥ってしまう部分を正確に把握することです。たとえば、「マネージャーとしての能力は伸ばせる」と信じている一方で、「新規事業開発の才能はない」と思い込んでいるかもしれません。

3.6 抽象から具体的な行動へ

成長できる、できないという議論には、必ずその対象物があります。「人として」という抽象的なものから、「マネージャーとして」という個別具体的なものまで、その対象は様々です。

管理職が自己の成長マインドセットを育むためには、まずその対象を明確にすることが不可欠です。

- 理想のマネージャー像の抽象的なイメージを浮かべる:

- 「部下を信頼し、自律的に動けるチームを作るリーダー」

- 「常に新しい知識を学び、チームに還元するリーダー」

- 「失敗を恐れず、挑戦を促すリーダー」

- このような抽象的なイメージを、まず頭の中で描くことが出発点となります。

- 具体的な行動を想定する:

- 「部下からの提案をまずは肯定的に受け止め、深掘りする」

- 「週に1回、業界の最新動向についてチームでディスカッションする時間を作る」

- 「失敗した部下を責めず、『今回は何を学べたか』と問いかける」 抽象的なイメージを具体的な行動に落とし込むことで、自己の成長を測定可能なものにします。

- メタ認知で成長を実感する:

- 「自分はまだこの分野では未熟だが、少しずつ成長している」と客観的に自己を評価する。

- このメタ認知こそが、成長マインドセットの根幹をなすものです。

結論:マインドセットの変革が拓く未来

本稿では、管理職に求められるマインドセットについて、その概念の整理から具体的な変革方法までを論じてきました。

マインドセットは、個人の能力を証明するためのものではなく、自己の成長と組織の変革を導くための羅針盤です。固定マインドセットに縛られることなく、成長マインドセットを意識的に育むことで、管理職は変化の激しい時代を生き抜く力を獲得できます。

管理職が自らのマインドセットを問い直し、変革していくことは、自身のキャリアを豊かにするだけでなく、部下の成長を促し、組織全体の活力を向上させることに繋がります。

「自分はどんなマネージャーになりたいか」という問いに向き合い、具体的な行動を積み重ねていくこと。その積み重ねが、やがて強固な成長マインドセットとなり、より良い未来を切り拓く力となるでしょう。