管理職の皆さん、日々の業務、本当にお疲れ様です。チームを率い、目標達成に邁進する中で、「もっと成長したい」「もっと成果を出したい」と願う気持ちは、常に皆さんの心の中にあるのではないでしょうか。しかし、「成長」と一口に言っても、その実態は多岐にわたります。そして、その成長を加速させるためには、体系的なビジネススキルが不可欠です。

このコラムでは、皆さんの「成長」を具体化し、それを支えるビジネススキルとは何か、どう習得し、どう活かすべきかについて、1万字程度のボリュームでお伝えします。

目次

1. 管理職にとっての成長とは

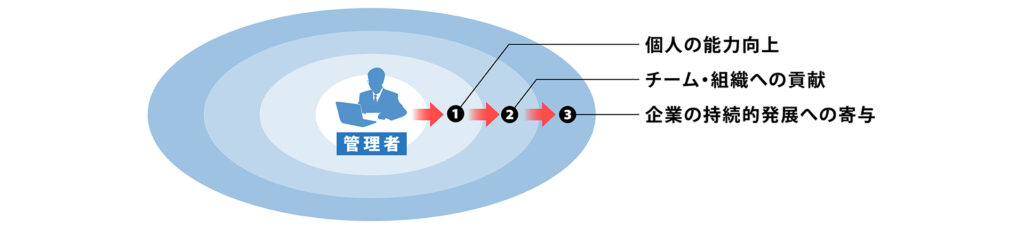

管理職にとっての成長とは、単に個人の能力が向上することだけではありません。それは、組織全体のパフォーマンスを最大化し、持続的な価値を創造する能力を高めることを意味します。具体的には、以下の3つの側面が挙げられます。

1-1. 個人の能力向上と自己実現

これは最もイメージしやすい成長でしょう。専門知識の深化、課題解決能力の向上、リーダーシップの発揮など、個人のスキルセットが拡充されることです。これにより、より複雑な問題に対応できるようになり、自身のキャリアパスを切り拓くことが可能になります。

関連記事:Realize Your Full Potential – 人の持つ能力を信じ最大限引き出せ –

1-2. チーム・組織への貢献と影響力拡大

管理職の成長は、個人の枠を超えてチームや組織に波及します。メンバーの育成、チームの生産性向上、部署間の連携強化など、自身の働きかけが周囲に良い影響を与え、組織全体の目標達成に貢献できることが、管理職ならではの成長と言えます。単に指示を出すだけでなく、メンバーの潜在能力を引き出し、自律的なチームを築き上げる能力もここに含まれます。

1-3. 企業の持続的発展への寄与

最終的に、管理職の成長は企業の持続的な発展に直結します。新たな事業機会の発見、リスクマネジメント、組織変革の推進など、より上位の視点から経営課題に取り組み、企業価値向上に貢献することです。市場の変化を捉え、未来を見据えた意思決定を行うことが求められます。

これらの成長は相互に関連しており、一つが伸びれば他の側面にも良い影響を与える「好循環」を生み出します。そして、この好循環を生み出すための原動力となるのが、次に述べるビジネススキルなのです。

2. 管理職がビジネススキルを磨く必要性

なぜ、今、管理職にビジネススキルを磨くことが強く求められているのでしょうか。それは、現代のビジネス環境がかつてないほど複雑化し、変化のスピードが加速しているからです。

2-1. 予測不能なVUCA時代への対応

現代は「VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)」の時代と呼ばれています。市場環境はめまぐるしく変化し、競合は常に新たな挑戦を仕掛け、顧客ニーズは多様化・高度化の一途を辿っています。このような状況下では、過去の成功体験だけでは通用しません。管理職は、刻々と変化する情報を迅速に分析し、不確実な中でも的確な判断を下し、柔軟に対応する能力が求められます。そのためには、多角的な視点と体系的な知識、そしてそれを実践に落とし込むスキルが不可欠なのです。

2-2. 組織の生産性向上とイノベーション創出

少子高齢化による労働人口の減少、グローバル競争の激化など、日本企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。このような状況で企業が生き残っていくためには、限られたリソースの中で最大限の成果を出す「生産性の向上」と、新たな価値を生み出す「イノベーションの創出」が喫緊の課題です。管理職は、単に既存の業務を回すだけでなく、業務プロセスの改善、メンバーのエンゲージメント向上、新たな技術やアイデアの導入などを通じて、組織全体の生産性を高め、イノベーションを促進する役割を担っています。これらを実現するためには、高度なビジネススキルが不可欠です。

2-3. 多様化する働き方と組織マネジメント

リモートワークの普及、ジョブ型雇用への移行、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の推進など、働き方や組織のあり方も大きく変化しています。メンバーの価値観やライフスタイルが多様化する中で、画一的なマネジメント手法ではチームをまとめ、最大限のパフォーマンスを引き出すことは困難です。管理職は、個々のメンバーの特性を理解し、それぞれに合った関わり方を見つけると共に、多様なバックグラウンドを持つメンバーが協働し、シナジーを生み出せるような環境を構築するスキルが求められます。

これらの課題に対応し、組織を勝利に導くためには、勘や経験だけでは不十分です。論理的な思考力、分析力、問題解決能力、そして円滑な人間関係を築くためのコミュニケーション能力といったビジネススキルを、常に磨き続ける必要があるのです。

【無料ダウンロード】「議論疲れ」から行動へ!現場主導の組織マネジメントノウハウ集

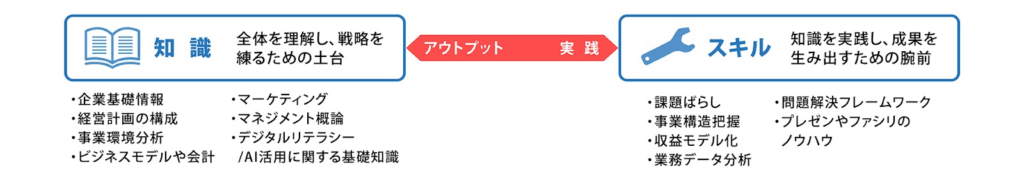

3. 管理職が獲得すべきビジネス知識や技

管理職として成長し、成果を出すために具体的にどのような知識やスキルを身につけるべきでしょうか。ここでは、現代の管理職に必須となる「知識」と「スキル」に分けて解説します。

3-1. 知識:全体を理解し、戦略を練るための土台

知識は、物事を多角的に捉え、論理的に思考するための羅針盤です。

- 企業基礎情報(企業を知る“ために収集すべき基礎情報): 自社がどのような歴史を持ち、どのようなビジョンを掲げ、どのような事業を展開しているのか。組織構造、主要顧客、競合、収益源、強み、弱みといった基本的な情報を体系的に理解することは、自身の部署の役割や立ち位置を把握し、上位目標との整合性を図る上で不可欠です。IR情報や社内資料、業界レポートなどを通じて積極的に情報収集を行いましょう。

- 経営計画の構成(中計や事業計画の構成と構造): 中期経営計画、事業計画、年度計画などがどのような構成要素(ビジョン、ミッション、戦略、目標、施策など)で成り立っているのかを理解することは、自部署の計画を上位計画に連動させるために重要です。各要素がどのように相互に関連し、企業の全体戦略を形成しているのかを把握することで、自身の業務が企業全体に与える影響を認識し、より戦略的な視点を持つことができます。

- 事業環境分析(業界全体俯瞰やリーダー・フォロワー、3Cなど): 自社が属する業界全体の構造(サプライチェーン、バリューチェーンなど)、主要な競合他社の動向(リーダー、フォロワー)、そして顧客の変化を常に把握する能力は、市場の変化を機会として捉え、リスクを回避するために必須です。SWOT分析、3C分析(Customer, Competitor, Company)、PEST分析(Politics, Economy, Society, Technology)などのフレームワークを活用し、客観的に事業環境を分析する習慣をつけましょう。

- ビジネスモデルや会計(ビジネスの構成要素を押さえる): 自社のビジネスがどのようにして収益を生み出しているのか、その「儲かる仕組み」であるビジネスモデル(例:SaaS型、サブスクリプション型など)を深く理解することは重要です。また、P/L(損益計算書)、B/S(貸借対照表)、C/F(キャッシュフロー計算書)といった会計の基礎知識は、事業のお金の流れを把握し、適切なコスト管理や投資判断を行う上で不可欠です。数字の裏側にある意味を読み解く力を養いましょう。

- マーケティング(事業に必須の顧客獲得に関する基礎的な手法): 顧客のニーズを理解し、自社の製品やサービスをいかに顧客に届け、選ばれ続けるかを考えるのがマーケティングです。STP(Segmentation, Targeting, Positioning)、4P(Product, Price, Place, Promotion)といった基礎的なフレームワーク、デジタルマーケティングの概念、顧客行動分析など、顧客獲得から育成までのプロセスに関する知識は、事業成長に直結します。

- マネジメント概論(組織で成果を出す方法や主要概念、多様性マネジメント/DEI、レジリエンス/メンタルヘルスに関する基礎知識を含む): 組織で成果を出すための基本的な考え方や理論(目標設定、評価、権限委譲、動機付けなど)を体系的に学ぶことは、管理職の基盤です。さらに、近年重要性が増しているのが多様性マネジメント(D&I)とレジリエンス/メンタルヘルスに関する知識です。多様な人材が活躍できる公平な組織文化の醸成、ハラスメント防止、そしてメンバーの心身の健康を保つためのケアや、自身のストレスマネジメントも、現代の管理職に求められる重要な知識となります。

- デジタルリテラシー/AI活用に関する基礎知識(現代のビジネス環境で必須となるデジタル技術やAIの基礎知識): DX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する現代において、デジタル技術の基礎知識は必須です。クラウド、ビッグデータ、IoT、ブロックチェーンなどの基本的な概念を理解し、特に**AI(人工知能)**については、その仕組み、できること、限界、そして業務への応用可能性(例:データ分析、自動化、コンテンツ生成)を把握しておく必要があります。自身でAIツールを試してみるなど、積極的に触れてみることが習得の近道です。

3-2. スキル:知識を実践し、成果を生み出すための腕前

スキルは、知識を具体的な行動に変換し、結果を出すための能力です。

- 課題ばらし(課題をなぜなぜ分解し真因と打ち手を想定): 目の前の問題が本当に「解決すべき課題」なのかを見極め、その原因を深掘りするスキルです。「なぜなぜ分析」を繰り返し、表面的な事象だけでなく、その根源にある「真因」を特定します。真因が特定できれば、効果的な打ち手が見えてきます。このスキルは、あらゆる問題解決の出発点となります。

- 事業構造把握(事業を要素分解し課題と具体施策を関連づけ): 複雑な事業を構成要素(顧客、製品、プロセス、チャネルなど)に分解し、それぞれの関係性を理解するスキルです。これにより、どこにボトルネックがあるのか、どの要素を改善すれば事業全体に最大のインパクトを与えられるのかを特定できます。課題と具体的な施策を論理的に結びつけることで、実行可能な計画を立てられるようになります。

- 収益モデル化(事業におけるお金の流れをモデル化): 事業における売上、コスト、利益の流れを明確に定義し、数値で表現するスキルです。どのような要因(顧客単価、購入頻度、コスト構造など)が収益に影響を与えるのかをモデル化することで、収益改善のためのレバー(テコ)を特定できます。Excelなどを用いて簡単なシミュレーションを作成し、打ち手が収益に与える影響を定量的に予測できるようになることが目標です。

- 業務データ分析(業務上の主要データを見極め、それらの分析から収益向上機会を探る): 日々の業務で発生する膨大なデータの中から、意思決定に役立つ「主要データ」を見極め、それを適切に分析するスキルです。売上データ、顧客データ、Webアクセスデータ、業務効率データなど、目的に応じて必要なデータを抽出し、傾向や相関関係を読み解くことで、隠れた課題や収益向上機会を発見します。Excelの関数やピボットテーブル、BIツールなどの活用も視野に入れましょう。

- 問題解決フレームワーク(世の中にて多用されている問題解決フレームワークを自分流にアレンジ): MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)、ロジックツリー、仮説検証サイクル、PDCAサイクルなど、世の中に存在する様々な問題解決フレームワークを理解し、自分の置かれた状況や課題に合わせて柔軟にアレンジして使いこなすスキルです。単にフレームワークを知っているだけでなく、実践の中でその本質を理解し、最も効果的な方法で活用できることが重要です。

- プレゼンやファシリのノウハウ(説明や傾聴、対話の腕を上げて仕事を円滑に): 自身の考えやチームの成果を効果的に伝え、相手を納得させるプレゼンテーションスキル、そして会議や議論において参加者の意見を引き出し、合意形成へと導くファシリテーションスキルは、管理職の「伝達力」と「調整力」の要です。論理的な構成、視覚的な資料作成、的確な質疑応答、そして相手の意見を傾聴し、建設的な対話を進めるためのノウハウを磨き続けることが、仕事を円滑に進める上で不可欠です。

関連記事:キャリア形成のセルフマネジメント

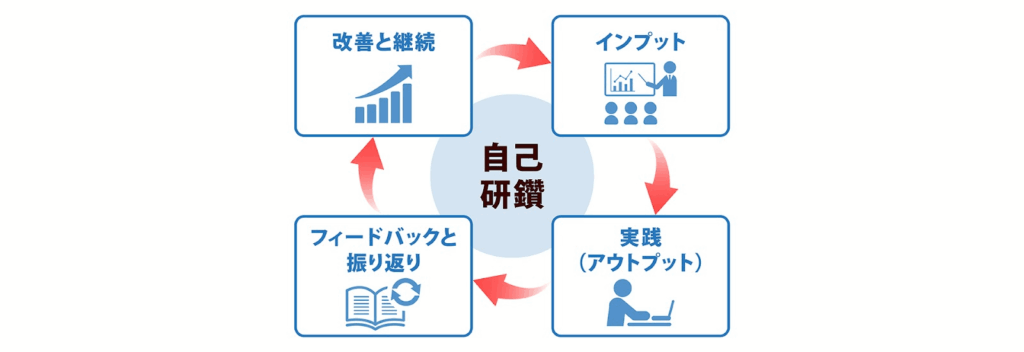

4. 獲得すべき技を自らの自己研鑽で獲得する際のコツ

上記のような知識やスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。日々の自己研鑽を通じて、着実にレベルアップしていくことが重要です。

4-1. 具体的な目標設定と計画

漠然と「スキルアップしたい」と考えるのではなく、「いつまでに、どのようなスキルを、どのレベルまで身につけるか」を具体的に設定しましょう。例えば、「3ヶ月以内に、データ分析ツールの基本操作を習得し、自部署の売上データから改善点を発見する」といった具体的な目標です。目標達成までのプロセスを細分化し、学習計画を立てることで、モチベーションを維持しやすくなります。

4-2. インプットとアウトプットの循環

知識やスキルは、インプット(学習)とアウトプット(実践)を繰り返すことで定着します。

- インプット: 書籍、オンライン講座、セミナー、社内研修など、様々な方法で知識を吸収しましょう。重要なのは、ただ読む・聞くのではなく、自分なりに要約したり、疑問点を見つけたりしながら能動的に学ぶことです。

- アウトプット: 学んだことを実際に業務で試してみる、同僚や部下に説明してみる、ブログやSNSで発信してみるなど、積極的にアウトプットの機会を作りましょう。うまくいかなくても、そこから学びを得ることが重要です。特に、学んだフレームワークを実際の業務課題に適用してみる、データ分析ツールを使って身近な業務データを分析してみるなど、実践の中で試行錯誤することが、スキルを「使える」ものにする最も効果的な方法です。

4-3. フィードバックの活用と振り返り

自身の成長を客観的に評価するためには、フィードバックが不可欠です。上司や同僚、部下から積極的にフィードバックを求めましょう。また、定期的に自身の学習状況や実践結果を振り返り、何がうまくいき、何が課題なのかを洗い出すことで、次の学習や実践に活かすことができます。振り返りを通じて、自身の強みや弱みを認識し、効率的な学習方法を見つけていきましょう。

4-4. 学びを習慣化する仕組み作り

多忙な管理職にとって、自己研鑽の時間を確保するのは容易ではありません。しかし、毎日少しずつでも良いので、学習を習慣化する仕組みを作りましょう。例えば、通勤時間や昼休みなどの隙間時間を活用する、毎朝30分早く出社して学習時間を設ける、週に1回はスキルアップのための読書時間を確保する、といった具体的な行動を設定します。習慣化アプリやリマインダーなども有効活用してください。

4-5. 仲間との学び合い

一人で学ぶだけでなく、同じ目標を持つ仲間と学び合うことも非常に有効です。社内外の勉強会に参加したり、同僚と読書会を開いたりすることで、異なる視点や経験に触れ、新たな気づきを得ることができます。互いに刺激し合い、励まし合うことで、モチベーションを維持しやすくなります。

5. 管理職のビジネススキルを高めるために行うべき教育

個人の自己研鑽だけでなく、企業として管理職のビジネススキル向上を支援する教育体制を整えることも極めて重要です。

5-1. 体系的な研修プログラムの提供

OJT(On-the-Job Training)だけでなく、Off-JT(Off-the-Job Training)としての体系的な研修プログラムを提供しましょう。新任管理職研修、リーダーシップ研修、戦略的思考研修、会計知識研修、データ分析研修、DX推進研修など、段階的かつ専門性の高いプログラムを用意することで、管理職が計画的にスキルを習得できる環境を整えます。外部の専門機関と連携することも有効です。

5-2. メンター制度やコーチングの導入

経験豊富な上級管理職や外部のプロフェッショナルコーチによるメンター制度やコーチングを導入することは、管理職の成長を強力に後押しします。個別の課題や悩みに寄り添い、具体的なアドバイスや気づきを与えることで、自己研鑽だけでは得られない学びと成長を促進します。特に、実践の場で直面するリアルな課題に対する壁打ち相手として、メンターやコーチの存在は非常に重要ですし、客観的な視点を得る機会にもなります。

5-3. 学習コンテンツの提供とアクセス容易化

オンライン学習プラットフォームやビジネス書、専門誌の定期購読など、多様な学習コンテンツを会社として提供し、管理職がいつでもアクセスできる環境を整備しましょう。忙しい管理職が自律的に学習を進められるよう、隙間時間で学べるマイクロラーニングコンテンツなども有効です。

5-4. 実践の機会と権限移譲

研修で学んだ知識やスキルを実際に業務で試す機会を提供することが最も重要です。新しいプロジェクトへのアサイン、裁量権の拡大、責任範囲の明確化などを通じて、積極的に実践の場を与えましょう。失敗を恐れずに挑戦できる心理的安全性の高い組織文化を醸成することも、実践機会を活かす上では不可欠です。

5-5. スキル評価とキャリアパスへの連動

管理職のスキルレベルを定期的に評価し、その結果を昇進や昇格、新たな職務へのアサインといったキャリアパスに連動させることで、学習へのモチベーションを高めることができます。評価指標を明確にし、客観的なフィードバックを行うことで、自身の成長を可視化し、次の目標設定へとつなげることが可能になります。

6. スキル習得後の実践と評価

せっかく身につけたスキルも、実践されなければ意味がありません。そして、実践した成果を正しく評価することが、さらなる成長へとつながります。

6-1. 小さく始めてPDCAを回す

新しいスキルを習得したら、いきなり大きなプロジェクトに適用するのではなく、まずは小さな範囲で試してみるのが賢明です。例えば、データ分析スキルを学んだら、自分のチームの週次報告書に簡単な分析結果を加えてみる、プレゼンスキルを磨いたら、まずは社内の非公式な会議で試してみる、といった具合です。

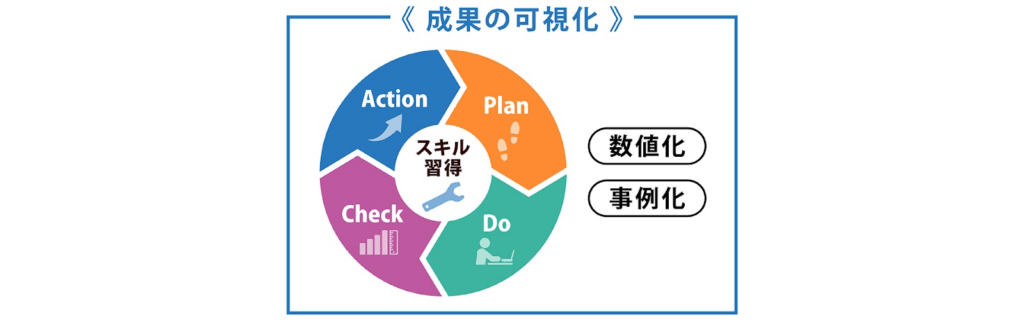

実践したら、必ずPDCAサイクル(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)を回しましょう。

- Plan: どのようなスキルを、どの業務で、どのように活用するか計画します。

- Do: 実際にスキルを使ってみます。

- Check: 意図した効果が得られたか、何か問題はなかったか、客観的に評価します。数値で測れるものは数値で、そうでなければ関係者からのフィードバックを得ます。

- Action: 評価結果に基づき、スキルの使い方を改善したり、次の目標設定をしたりします。

このサイクルを素早く、何度も回すことで、スキルは確実に血肉となっていきます。

6-2. 成果の可視化と共有

スキル習得によって得られた成果は、積極的に可視化し、共有しましょう。

- 数値化: 業務効率が何%向上したか、コストがいくら削減できたか、売上がどれくらい伸びたかなど、可能な限り具体的な数値で示します。

- 事例化: 「〇〇の課題に対し、新しく学んだ△△スキルを活用して、□□という解決策を実行した結果、こんな良い変化が起きた」といった具体的なストーリーとしてまとめます。

- 共有: チーム内会議、部門報告会、社内報などで積極的に共有しましょう。自身の成功体験は、他のメンバーの刺激にもなりますし、会社全体としてのナレッジにもなります。上司への報告も忘れずに行い、自身の貢献をアピールする機会にもなります。

成果を可視化することで、自身のスキルアップが組織に貢献していることを実感でき、次の学習へのモチベーションにもつながります。

6-3. 周囲からのフィードバックと多面評価

自身のスキルがどれくらい有効に機能しているかを測るには、周囲からのフィードバックが不可欠です。

- 上司からのフィードバック: 定期的な1on1ミーティングなどで、上司から自身のスキル活用状況や課題について具体的にフィードバックを求めましょう。

- 同僚・部下からのフィードバック: 360度評価のような多面評価システムを活用したり、非公式に意見を求めたりすることで、様々な角度からの客観的な視点を得ることができます。

- 自己評価との比較: 自身がスキルを使えていると感じていても、客観的な評価とズレがあることも少なくありません。このギャップを認識し、改善につなげることが重要です。

ネガティブなフィードバックも、成長のための貴重な情報源として受け止め、真摯に改善に取り組む姿勢が求められます。

6-4. 継続的な改善とスキル進化

ビジネス環境は常に変化しているため、一度スキルを習得すれば終わりではありません。習得したスキルを陳腐化させないためにも、継続的な改善と進化が必要です。

- 新しい情報のキャッチアップ: 業界トレンド、技術の進化、新たなフレームワークなど、常に最新情報をキャッチアップし、自身のスキルセットをアップデートしていきましょう。

- 異なる領域への応用: 習得したスキルを、これまでとは異なる業務や課題に応用してみることで、スキルの汎用性を高め、新たな気づきを得られることがあります。

- 深掘りと専門性向上: あるスキルに習熟したら、さらにその分野を深掘りし、専門性を高めることも重要です。

スキルは使えば使うほど磨かれ、新たな価値を生み出します。常に「もっと良くするにはどうすればよいか」という視点を持つことが、管理職の継続的な成長を支えます。

6-5. 既存顧客を対象とした知識と技の適用と社内連携

学んだ知識や技を実践する場として、既存顧客への提案や貢献活動は非常に有効です。しかし、いきなり顧客に直接見せるのはリスクも伴います。そこで、以下のようなステップを踏むことが推奨されます。

まず、獲得した知識(例えば、業界の最新動向、顧客の事業環境分析の結果など)や、身につけた技(例えば、課題ばらしによる顧客課題の深掘り、収益モデル化による顧客の収益改善提案など)を、自身の言葉や資料にまとめてみましょう。

次に、その内容をいきなり顧客へ提示するのではなく、まずは信頼できる同僚や上司と共有し、彼らからのインプットを得るようにしてください。

- 「この分析結果は顧客の現状を正しく捉えていますか?」

- 「この提案は、顧客の課題解決に本当に役立ちますか?」

- 「説明は分かりやすいですか?他に考慮すべき点はありますか?」

といった質問を投げかけ、客観的な視点を取り入れましょう。これにより、内容の質を高め、見落としていたリスクを発見できます。同僚や上司にとっても、あなたの知識や技が新たな気づきや視点となり、組織全体の知識レベル向上に貢献できます。

彼らからのフィードバックを基に内容をブラッシュアップしたら、その全てを一度に顧客に提案するのではなく、顧客提案に部分的に、段階的に活かしていくことを目指しましょう。例えば、

- 既存の定例会議の中で、軽く新しい市場情報を提供してみる。

- 顧客の現状分析に、学んだフレームワークを適用した一部の考察を加えてみる。

- 「もし、こんな課題があれば、こんな解決策が考えられますが…」と、仮説として提示してみる。

このように、スモールスタートで反応を見ながら、徐々に提案の範囲や深さを広げていくことで、リスクを抑えつつ、自身のスキルを実践の場で活かし、顧客への貢献へとつなげることができます。そして、顧客からの反応やフィードバックは、さらなる学習と実践の糧となるでしょう。

7. 最新のビジネス環境への言及

最後に、現在のビジネス環境で特に意識すべきポイントと、それに付随するスキルについて触れておきましょう。

7-1. デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速

あらゆる産業でDXが加速しており、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革や業務プロセスの効率化が求められています。管理職は、単にITツールを導入するだけでなく、デジタルの力でいかにビジネスを最適化・再構築するかという視点を持つ必要があります。

- 求められるスキル: デジタル戦略の立案能力、アジャイル思考、データ活用能力(データに基づいた意思決定)、サイバーセキュリティの基礎知識など。

7-2. サステナビリティとSDGsへの意識

企業の社会的責任として、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を考慮したESG経営や、持続可能な開発目標(SDGs)への貢献が強く求められています。管理職は、短期的な利益だけでなく、長期的な視点と社会貢献の視点を持って意思決定を行う必要があります。

- 求められるスキル: 長期的な視点での戦略的思考、ステークホルダーマネジメント(多様な利害関係者との協調)、倫理的判断力など。

7-3. グローバル化と多様性(ダイバーシティ)の深化

ビジネスのグローバル化は止まることを知らず、組織内も多様な国籍、文化、価値観を持つ人々で構成されることが当たり前になりつつあります。管理職は、異なる背景を持つメンバーを理解し、尊重し、それぞれの強みを活かしながら協働できる環境を築く能力が不可欠です。

- 求められるスキル: 異文化理解、グローバルコミュニケーション(英語力を含む)、インクルーシブリーダーシップ(包摂的なリーダーシップ)、コンフリクトマネジメント(対立を建設的に解決する能力)など。

【無料ダウンロード】「計画倒れ」を根絶!現場の行動を変えるノウハウ集

7-4. 従業員エンゲージメントの重要性

変化の激しい時代だからこそ、従業員一人ひとりが企業に対してどれだけ愛着を持ち、貢献したいと考えているかを示す「従業員エンゲージメント」の重要性が高まっています。管理職は、メンバーのモチベーションを高め、主体性を引き出し、個々の成長を支援することで、組織全体のエンゲージメントを高める役割を担います。

- 求められるスキル: コーチングスキル、フィードバックスキル、心理的安全性の高いチームビルディング、キャリア開発支援など。

これらの最新のトレンドを常に意識し、自身の知識やスキルをアップデートしていくことが、管理職として持続的に成長し、変化の波を乗りこなす鍵となります。

関連記事:管理者の目標達成のためのAI活用法

まとめ

管理職の皆さん、今回のコラムでは、「成長を求める管理職に必要なビジネススキル」と題して、多岐にわたる知識とスキル、そしてそれらを身につけるための方法、活かし方について詳しく解説してきました。

管理職にとっての成長は、個人の能力向上に留まらず、チームや組織への貢献、ひいては企業の持続的な発展への寄与へと広がります。そして、その成長を力強く推進するためには、

- VUCA時代に対応し、

- 組織の生産性を高め、

- 多様な人材をマネジメントする

ための体系的なビジネススキルが不可欠です。

具体的には、**企業全体の流れを理解し戦略的に思考するための「知識」**と、**それを実践に落とし込み成果を出すための「スキル」**が求められます。そして、これらの知識やスキルは、自己研鑽と組織からの支援、そして継続的な実践と評価、さらに既存顧客への段階的な適用を通じて磨かれていきます。

現代のビジネス環境は常に変化しており、DX、サステナビリティ、グローバル化、従業員エンゲージメントなど、新たな視点やスキルが次々と求められています。しかし、恐れる必要はありません。今回ご紹介した知識やスキルを羅針盤として、常に学び続け、実践し、振り返るサイクルを回し続けることで、皆さんは確実に成長し、より多くの価値を創造できる管理職へと進化していくことができるでしょう。

皆さんのさらなるご活躍を心より応援しております。このコラムが、皆さんの成長の一助となれば幸いです。