あなたがもし、チームを導く立場、つまり「管理者」であるなら、あるいはそのキャリアに興味を持っているなら、ぜひこの先を読み進めてみて下さい。多くの人が抱く「責任が重い」「大変そう」といったイメージの裏には、実はあなたのビジネススキルや人間性を飛躍的に成長させる、計り知れない可能性が秘められています。本稿では、日本で使われる「管理者」という言葉が持つニュアンスと、グローバルで通用する「Manager」という役割が持つ本質的な違いを紐解きながら、真の管理者として成功するために必要な心構え、スキル、そしてその役割がもたらす「人生を豊かにする高揚感」について深く探求します。あなたのキャリアと人生をブーストさせるための、実践的なガイドとなるでしょう。

【無料ダウンロード】数字で見る事例「アバージェンスが変革した各社のリアル」

目次

1. 前文:あなたは「管理者」になりたいですか?

「管理者」という言葉を聞いて、あなたはどのようなイメージを抱かれるでしょうか。もしかしたら、「責任が重そう」「毎日忙しそうだ」といった大変さを思い浮かべるかもしれませんし、「会社の中で偉くなった証拠だ」「憧れの役職だ」といった期待や憧れを感じるかもしれません。管理者は、多くのビジネスパーソンが一度は意識するキャリアの節目ですが、その本当の姿や、そこで得られる経験については、意外と知られていないものかもしれません。

私たちは普段、何気なく「管理者」という言葉を使っていますが、そのルーツである英語の「Manager(マネジャー)」とは、実は少し異なるニュアンスを持っていることをご存知でしょうか。この違いを理解することは、あなたがこれから目指す「管理者」の姿を、より明確にする上で大変役立つはずです。

まず、日本語の「管理者」と英語の「Manager」の共通点から見ていきましょう。

- 組織またはチームの責任者であること:どちらの言葉も、特定の範囲(例えば、ある部門、特定のチーム、あるいは一つのプロジェクトなど)の運営や、そこから生み出される成果に対して責任を持つ立場を指します。

- 目標達成への貢献:会社全体の大きな目標に対し、自分の管轄する範囲で最大限に貢献することが求められる点も共通しています。

- 部下(またはメンバー)が存在すること:一般的に、業務の指示を出したり、指導を行ったりする対象となる部下やメンバーがいる役職を指します。

次に、異なる点を見ていきましょう。

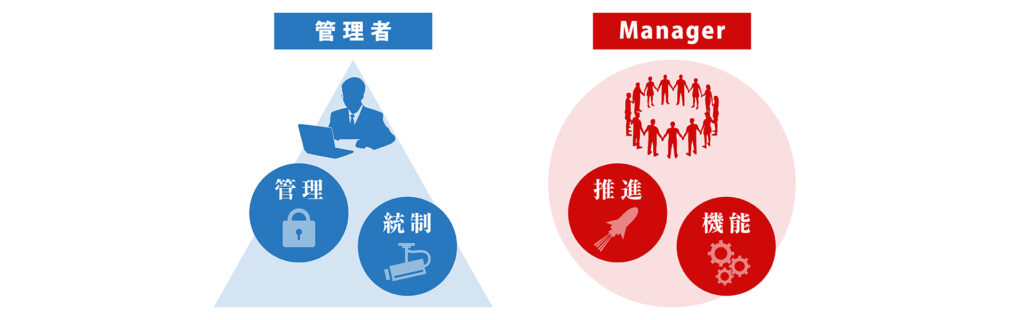

- 日本語の「管理者」が持つ意味合い

- 階層性や権限のニュアンスが強い傾向があります。日本の伝統的な企業文化では、課長、部長といった職位と密接に結びついており、「組織の中の上の立場」という意識が非常に強く持たれがちです。

- 「管理」という側面が特に強調されやすい傾向があります。言葉の通り「管理する」という行為、つまり「ルールを守らせる」「秩序を保つ」「物事を統制する」といったニュアンスが強く前面に出ることがあります。

- 責任範囲が表面上は固定的です。担当する部門や業務範囲が定められており、その枠の中での中心的な責任者となりやすい傾向があります。ただし責任範囲が表面上であり、実際とは異なる場合も少なからずあります。

- 「偉い人」という認識も伴います。昇進の象徴であり、一般的な社員とは一線を画した「責任ある立場」という認識が強く、時には実務から離れて「管理業務」に終始するようなイメージを持たれることもあります。

- 英語の「Manager」が持つ意味合い

- 機能性や役割のニュアンスが非常に強いです。会社や部門の規模に関わらず、特定の機能やプロジェクトを「manage(=うまく運営する、遂行する)」役割を持つ人を指すことが多く、必ずしも高い役職に限定されるわけではありません。

- 「マネジメント」の側面が強調されます。「manage」という動詞は、「うまく取り扱う」「切り盛りする」「何とかやり遂げる」といった、能動的かつ実践的なニュアンスを含んでいます。単なる統制だけでなく、成果を出すための「運営全般」を指すのです。

- 成果責任を負うという意味で、責任範囲が柔軟で広範です。プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー、店舗マネージャーなど、多岐にわたる役割に使われ、その責任範囲は組織やプロジェクトの状況によって柔軟に変化します。他方、職務分掌が明確なため、逆に範囲を狭めて捉えられることもしばしばあります。

- 「問題解決者」「推進者」という認識が強いです。目の前の課題を解決し、物事を積極的に前進させる役割としての側面が強く、現場に近い立場でも多く使われます。「偉い人」というよりも、「専門性を持ってチームを動かし、成果を出す人」というニュアンスが強いのです。

このように、日本語の「管理者」が時に組織の「階層」や「統制」のイメージを伴うのに対し、英語の「Manager」はより「機能」や「推進」に重きを置いた存在である、という違いがあります。他方で、「管理者」の担当範囲の曖昧性や、「Manager」の担当範囲の固定性が、動的で実践的な行動を良くも悪くも左右する、という多少ねじれた現象も起こります。

ですので、一概には言えませんが、このコラムで私たちが探求していくのは、能動的で包括的な「管理者/Manager」像です。それは、単に部下や業務を「管理する」だけではありません。チームと個人の可能性を最大限に引き出し、組織全体の目標達成へと力強く導く「管理者/Manager」のあり方なのです。

このような真の「管理者/Manager」として経験を積むことは、あなたのビジネススキル、人間関係を築く力、そして複雑な問題を解決する能力を、飛躍的に高めるでしょう。それは、今の仕事で成功を収めるだけに留まりません。将来のキャリアパスを大きく広げ、ひいてはあなた自身の人間的な成長と、人生そのものの可能性を大きく「ブースト」することに繋がるはずです。

「管理者/Manager」という表現は、これ以降は冗長ですので、「管理者」に統一します。

【無料ダウンロード】「議論疲れ」から行動へ!現場主導の組織マネジメントノウハウ集

2. 管理者の役割が、あなたの成長をブーストする

管理者という立場は、あなたの成長を驚くほど加速させる舞台となります。なぜなら、その役割自体が、常にあなたに新たな学びと挑戦を促すからです。管理者に求められる主要な役割は、大きく分けて三つあります。

2.1. 「ゴールアチーバー」としての管理者

管理者の最も分かりやすい役割は、チームや部門の目標を達成すること、すなわち「ゴールアチーバー」であることです。あなたには、与えられた目標に対し、チーム全体の力を結集して結果を出すことが求められます。

これは、単に「指示を出す」だけではありません。目標達成のために、現状を正確に把握し、戦略を立て、具体的な計画に落とし込み、メンバーの能力を最大限に引き出すための采配を振るう必要があります。時には困難な状況に直面することもありますが、その都度、最善の解決策を見つけ、チームを前向きに進める推進力となることが求められます。このプロセスを通じて、あなたの課題解決能力や実行力は格段に向上するでしょう。

2.2. 「真のリーダー」としての管理者

管理者は、単なる責任者ではなく、チームを導く「真のリーダー」でなければなりません。ここでいうリーダーシップとは、力で従わせることではありません。チームのメンバーが「この人についていきたい」「この人のために頑張りたい」と心から思えるような影響力を持つことです。

具体的には、まずチームが進むべき明確なビジョンを描き、それをメンバー一人ひとりに分かりやすく伝えることが重要です。そして、そのビジョンに共感してもらい、メンバー自身の目標と結びつけられるように導きます。メンバーのモチベーションを高め、困難な時にも前向きな気持ちを維持できるよう、精神的な支えとなることもリーダーの大切な役割です。彼らの成長を信じ、可能性を引き出すことで、チーム全体のエンゲージメントが劇的に高まります。

関連記事:両刃の剣(リーダーシップ)

2.3. 「効果的なコミュニケーター」としての管理者

チームを動かし、目標を達成し、リーダーシップを発揮するために不可欠なのが、「効果的なコミュニケーション能力」です。管理者は、まさにチーム内の「ハブ」となり、円滑な情報伝達と相互理解を促進するコミュニケーターとしての役割を担います。

具体的には、日々の「報連相(報告・連絡・相談)」を徹底し、情報をオープンに共有することで、チーム全体の透明性を高めます。また、一方的に話すだけでなく、メンバー一人ひとりの声に真摯に耳を傾ける「傾聴」の姿勢と、相手の気持ちを理解しようとする「共感」が欠かせません。

時には、チーム内で意見の衝突が起こることもあるでしょう。しかし、それを避けたり抑圧したりするのではなく、建設的な議論を促す「心理的安全性」を確保することが非常に重要です。メンバーが安心して自分の意見を述べ、疑問をぶつけられる環境を作ることで、チームはより良い解決策を見つけ出し、成長することができます。あなたがコミュニケーションの質を高めることで、チームのパフォーマンスは飛躍的に向上するのです。

【無料ダウンロード】「計画倒れ」を根絶!現場の行動を変えるノウハウ集

3. メンバーの「自律的成長」を促す伴走と支援

管理者にとって、「部下を育てること」は最もやりがいのある、そして最も難しい役割の一つかもしれません。しかし、それは単に「教え込む」ことではありません。メンバー一人ひとりが自らの力で成長していけるよう、隣で「伴走」し、「支援」することです。

3.1. 部下一人ひとりの可能性を「共に拓く」対話

あなたは、メンバー一人ひとりが持つ個性、強み、そして隠れた可能性を理解し、それを最大限に引き出すための「対話」を重ねていく必要があります。これは、一方的に「教える」関係ではありません。

メンバーが自身の目標を設定する際には、彼らの考えを引き出し、共に目標の妥当性や達成への道筋を検討します。日々の業務の進捗を確認する際も、単に結果を問うだけでなく、彼らが何を考え、何に悩み、どのように工夫したのかを深く掘り下げて聴くことが大切です。

そして、最も重要なのが「フィードバック」です。良い点は具体的に称賛し、改善が必要な点については、人格を否定することなく、具体的な行動に焦点を当てて「対話型フィードバック」を行います。メンバーが困難に直面した際には、性急に答えを与えるのではなく、まず彼らの話にじっくりと耳を傾け、共感を示すことで、安心感を与え、自ら解決策を見つけられるよう導くのです。このように「共に拓く」対話を通じて、メンバーは自身の成長を実感し、次への意欲を高めていきます。

3.2. 部下の「豊かな人生」を育むキャリア支援

管理者の役割は、会社の目標達成に貢献するだけでなく、メンバー個々人の「豊かな人生」を育むことにも深く関わっています。これは、彼らの仕事を通じた自己実現をサポートするということです。

彼らがどんな価値観を持ち、どのようなキャリアビジョンを描いているのかを理解し、尊重する姿勢が求められます。短期的な業務目標だけでなく、長期的な視点で彼らの成長に必要な経験や機会を提供することを意識してください。

新しい挑戦をしたいと申し出があったときには、リスクを恐れずにその背中を後押しし、必要なリソースや学びの場を提供します。たとえそれが、将来的にチームを離れることにつながるとしても、彼らの人生を豊かにする選択を支援することが、真のキャリア支援です。メンバーが「このチームで働くことで、自分の人生が豊かになった」と感じられる環境を作り出すことが、あなたの最も尊い仕事の一つなのです。

4. チームの力を最大限に引き出す「チームビルディングの要諦」

個々のメンバーが成長する一方で、彼らが集まって「チーム」として最大限の力を発揮できるようにすることも、管理者の極めて重要な役割です。チームビルディングとは、単なるレクリエーションではありません。チームが常に最高のパフォーマンスを出せるよう、意図的に仕組みを構築し、文化を醸成していくことです。

4.1. チームを強くする「3つの大前提」

チームがその真価を発揮し、強くあり続けるためには、以下の3つの要素が不可欠な大前提となります。これらなくして、持続的な成果や健全なチーム運営は望めません。

- ビジョンと目標の共有: チームがどこへ向かっているのか、何のために存在するのかという「羅針盤」が明確であること。メンバー全員が同じ方向を見て、共通の目標に向かって力を合わせられる基盤です。

- 信頼関係の構築: メンバーがお互いを信じ、助け合い、弱みを見せ合える関係性。意見の相違があっても、それを乗り越えて協力できる、チーム内の人間関係の礎です。

- 学習する組織: 変化に適応し、失敗から学び、常に新しい知識やスキルを取り入れて進化し続ける能力。停滞することなく、常に前向きに成長し続けるための原動力となります。

これら3つの大前提が強固であればあるほど、チームはどんな困難にも立ち向かい、より大きな成果を生み出すことができるのです。

4.2. リーダーが示す「模範となる行動と姿勢」

前述の「3つの大前提」を、頭で理解しているだけでなく、実際にチームで実現するためには、リーダーであるあなたの「模範となる行動と姿勢」が不可欠です。メンバーは、あなたの背中を見ています。

- 率先垂範によるビジョンの体現: あなた自身が、チームのビジョンや目標を誰よりも強く信じ、それに基づいて行動することで、メンバーにもその姿勢が伝わります。例えば、困難な目標にも前向きに挑戦する姿を見せることなどが挙げられます。

- オープンな姿勢での情報共有と対話: 情報は隠さず、積極的に共有することで、チーム内の透明性が高まり、信頼関係が構築されます。良いことも悪いことも率直に話し、メンバーの意見に耳を傾けることで、彼らは安心して発言できるようになります。

- 挑戦と失敗を許容するマインド: 新しい挑戦には失敗がつきものです。あなたが自らリスクを取り、たとえ失敗してもそれを学びの機会として前向きに捉える姿勢を示すことで、メンバーも臆することなく挑戦できるようになります。

- 多様性の尊重と公平な評価: メンバー一人ひとりの個性、異なる意見、異なるバックグラウンドを尊重し、誰に対しても公正な視点で接し、貢献を評価することで、チーム全体の多様な力が引き出されます。

あなたの行動一つひとつが、チームの文化を作り、大前提の実現を加速させるのです。

4.3. 自律性を育み「心理的安全性」を確保する環境づくり

チームが最大限の力を発揮し、メンバーが生き生きと働くためには、誰もが自主的・自律的に行動でき、かつ安心して意見を述べたり、質問したり、時には失敗を認めたりできる「心理的に安全な環境」が必要です。これは、リーダーであるあなたが意図的に作り出すものです。

- 権限委譲と意思決定のサポート: メンバーに適切な権限を委譲し、彼らが自ら考え、行動する機会を与えます。彼らが意思決定に迷った際には、答えを与えるのではなく、共に考え、必要な情報やサポートを提供することで、自律性を育みます。

- 建設的なフィードバック文化の醸成: ポジティブな点だけでなく、改善が必要な点についても、成長を促すためのフィードバックが日常的に行われる文化を作ります。フィードバックを受ける側も、それを自身の成長のためのギフトとして受け止められる雰囲気が必要です。

- 意見表明の自由と傾聴の徹底: どんな意見でも、それが少数派の意見であったとしても、安心して発言できる場を保障します。リーダーは、意見を傾聴し、その背景にある考えを理解しようと努めることで、メンバーの「言っても大丈夫だ」という安心感を醸成します。

- 失敗を責めず、学びを促す文化: 失敗は、成功への貴重なステップです。失敗を個人の責任として厳しく責めるのではなく、なぜ失敗したのか、そこから何を学べるのかをチーム全体で共有し、次に活かすためのサポート体制を整えることで、メンバーは恐れることなく新しい挑戦に踏み出せるようになります。

このような環境が整えば、メンバーは自ら考え、行動し、チーム全体が変化に強く、創造性の高い集団へと成長していくでしょう。

5. 管理者に求められる「期待」と「責任」の受け止め方

管理者という立場は、組織からの大きな「期待」と、それに伴う「責任」を背負うことになります。これらをしっかりと受け止め、前向きに進んでいくためには、明確な心構えと、磨き続けるべきスキルが不可欠です。

5.1. 管理者としての「心構え」と「マインドセット」

管理者として成功するためには、まずあなたの内面的な「心構え」と「マインドセット」が何よりも重要になります。

- 覚悟と当事者意識を持つ: 自分のチームや部門、さらには組織全体の課題を「自分事」として捉え、最後まで責任を持つという強い覚悟が必要です。

- 変化への対応力と学び続ける姿勢: 現代のビジネス環境は常に変化しています。昨日までの常識が通用しないこともあります。新しい知識やスキルを積極的に学び、変化を恐れず対応していく柔軟な姿勢が求められます。

- 公平性と倫理観の保持: メンバーや利害関係者に対し、常に公平な態度で接し、高い倫理観を持って行動することは、信頼を築く上で最も基本的な、そして最も「大事な」心構えです。

- 失敗を糧とするポジティブさ:物事には失敗がつきものです。時には大失敗することもあるでしょう。それが振り返れば自分のせいだった、と内省したとき、動揺は隠せません。失敗を自身の責に帰する態度は潔いですが、行き過ぎたら自身喪失や自己否定に繋がりかねません。内省はできる限り客観的かつ「まだできていないんだけ」というYetの意識を持って、ポジティブに捉えましょう。

関連記事:管理職に求められるマインドセット:行動と組織を変革する内なるエネルギー

5.2. 管理者が磨くべき「3つのスキル」

管理者には、特定の専門知識だけでなく、多岐にわたるスキルが求められます。これらは大きく分けて以下の3つです。

- テクニカルスキル: 専門知識と実務能力のことです。例えば、特定の業務プロセスに関する知識、データ分析の能力、専門ツールの操作スキルなど、具体的な業務を遂行するために必要な技術や知識を指します。管理者になっても、自身の専門性を維持し、必要に応じてメンバーに指導できるレベルが求められることがあります。

- ヒューマンスキル: 人間関係を構築し、円滑に進めるための能力です。コミュニケーション能力はもちろんのこと、傾聴力、共感力、交渉力、部下育成の能力、チーム内の協調性を高める能力などが含まれます。メンバーや他部署との連携において、極めて「大事な」スキルです。

- コンセプチュアルスキル: 物事の本質を見抜く力、全体像を捉える力、そして問題解決のための戦略的な思考力です。複雑な状況から問題点を見つけ出し、抽象的な概念を理解し、将来を見据えた計画を立てる能力などがこれにあたります。上位の管理者になるほど、このスキルが「大事」になってきます。

これらのスキルは、どれか一つがあれば良いというものではなく、互いに関連し合い、バランス良く磨いていくことで、管理者としての総合力が向上します。

5.3. リーダーシップを発揮する「行動と態度」

どんなに素晴らしい心構えやスキルを持っていても、それが「行動」や「態度」として示されなければ、チームや組織に影響を与えることはできません。

- 自ら率先して行動する(率先垂範): 口で指示するだけでなく、あなた自身が模範となって行動することで、メンバーは「ついていこう」と思います。困難な仕事にも積極的に関わり、率先して汗をかく姿勢は、最も強力なリーダーシップの示し方です。

- 意思決定と実行力: 曖昧な状況でも、情報を集め、分析し、時には決断を下す勇気が必要です。そして、一度決めたことは、最後まで責任を持って実行する強い意志が求められます。

- 困難に立ち向かう姿勢とレジリエンス: 管理者の道は平坦ではありません。予期せぬ困難やプレッシャーに直面することもあります。そうした時でも、感情的にならず、冷静に問題に向き合い、解決に向けて粘り強く取り組む「レジリエンス(回復力)」が、あなた自身とチームを守る力となります。

関連記事:管理職が力量を高める5つの成長ステップ

6. 管理者の喜怒哀楽、そして人生を彩る「高揚感」

管理者になれば、決して楽な道ばかりがあるわけではありません。目標が達成できない苦悩、部下の育成に悩む葛藤、組織内の板挟みになるプレッシャーなど、様々な「喜怒哀楽」を経験することでしょう。仕事の厳しさやストレスを感じ、「もう辞めたい」と思う瞬間があるかもしれません。

しかし、その困難を乗り越えた先にこそ、この職務でしか味わえない筆舌に尽くしがたい「高揚感」が待っています。

例えば、これまで悩んでいた部下が、あなたの伴走と支援によって大きく成長し、自信を持って活躍する姿を見た時。あるいは、チームが一丸となって困難なプロジェクトを成功させ、皆で喜びを分かち合う瞬間。当初はバラバラだったチームが、あなたのリーダーシップによって一体感を持ち、目覚ましい成果を上げた時。これらは、管理者でなければ決して味わえない、深く、そして純粋な喜びです。

自分の努力が、チームの成長や組織の成功に直結しているという実感は、大きな達成感と自己肯定感をもたらします。メンバーの笑顔や感謝の言葉、そして何よりも、あなたが自ら困難に挑戦し、それを乗り越えることで得られる自己の成長は、あなたの人生を豊かに彩るかけがえのない経験となるでしょう。

管理者の道は、まさに「人間力」を試され、鍛え上げられる道です。そこで得られる経験、学び、そして高揚感は、あなたのビジネスキャリアだけでなく、あなたの人生そのものを、より深く、より意味のあるものにしてくれるはずです。

さあ、「管理者」として、その新たな一歩を踏み出してみませんか。